農政:日本農業の未来を創るために これで良いのかこの国のかたち

真っ当な食をこの手に 自覚的消費が未来拓く (元秋田大学教授・小林綏枝)2013年10月28日

・疑わしきは規制せず?

・事実を知り対策考える

・GM全表示なぜしない

・期待される食品表示法

・取り戻そう健全な消費

TPP交渉では食の安全・安心が脅かされる懸念も広がる。一方では国内の表示制度も原料原産地表示がなかなか広がらないなど課題も多い。TPP問題は食の安全確保だけでなく「健全な暮らしとは?」と問いかけてもいる。

◆疑わしきは規制せず?

TPP論議以来どうにも腑に落ちない言葉がある。「科学的」と「非科学的」だ。

TPP論議以来どうにも腑に落ちない言葉がある。「科学的」と「非科学的」だ。

これらは米国通商代表部等の文書に頻繁に用いられている。いわく「科学的根拠無しに残留農薬の不当な閾値(しきいち)を求める(イチゴやセロリへの残留農薬)」とか、「安全性が科学的に証明されている動物医薬品(赤身肉成長促進剤残留豚肉)の輸入拒否」云々である。

日本の消費者の立場からすれば、農薬の残留や食品添加物、防カビ剤等の監視は我が国政府の当然の責務であり、その基準について米国から科学とか非科学とかといわれる筋合いはない。何故米国はこんなにも居丈高に「科学」を振りかざすのか。

この疑問は本紙9月30日号の市民バイオテクノロジー情報室代表天笠啓祐氏の解説によって解けた。

氏によれば食の安全上最も重要な考え方が「予防原則」であると。ドイツのシュバルツバルトの森に酸性雨被害が広がり始めたとき、因果関係の解明を待たずして「疑わしい段階で予防的対策を」と提唱された考え方だそうだ。

日本でも水俣病等重大な公害裁判の折、この原則に則っていれば被害は最小限に食い止められたろうといわれた。

この考え方の対極にあるのが「科学主義」である。いわく「科学的にはっきりと白黒が決着するまでは容認する」。だから未だ科学的決着がつかないのに、しかも「権威ある」コーデックス委員会の基準に合致している米国の輸出品に、各国が勝手な基準を設けて輸入を拒否するのは「非科学的」なのだそうだ。

「科学主義」が大手を振って横行すれば「疑わしきは規制せず(科学的にはっきりしていないのだから)」が世を席巻するかもしれない。恐ろしいことだ。

消費者は食生活に沢山の不安を抱えている。生産と消費は乖離するばかり。頼りは食品が備える身上書「表示」のみ。ところがこの表示さえも緩和の方向にあり、先日の偽装米事件もある。不安・不満・不信は高まるばかり。何とか国産の安心できる食料に依拠できないものか。

◆事実を知り対策考える

だが既に我国の食料自給率は39%。いわゆるフード・マイレージを米国産小麦の例でみると、主産地は米国最北・カナダ国境からのモンタナやノースダコタ。小麦はミシシッピ川を下り輸出港のニューオリンズに運ばれる。ここで巨大な専用船に積み替えられてメキシコ湾をパナマまで南下。運河を通過して太平洋を横断する。

この長大な旅と熱帯での巨大船倉を想像して欲しい。数ヶ月を要する旅には虫もつくしカビも生える。これを防ぐための殺虫剤やポストハーベスト防カビ剤は必至であり、最終製品への残留事件が頻発する(滝沢昭義『安全 安心は食の原点』筑波書房ブックレット)。

消費者は漠然たる不安や不満にとどまらず、こうした事実を知る必要があり我が家の問題として考えなければならない。単なる不安・不満・不信では済まない段階だ。

◆GM全表示なぜしない

数ある食を巡る問題点のうち、ここでは遺伝子組み換え(GM)食品にしぼって述べたい。

周知のようにGM食品の開発と輸出に最も熱心なのは米国であり、バイオテクノロジー由来食品の小売り段階での表示は不要と言い立てる。

理由は3つ。[1]安全性が低いような印象を消費者に与える、[2]消費者や業界関係者に不必要な費用の増大を強いる、[3]貿易への悪影響を増大させる、である。

よく知られているように日本では味噌、納豆、豆腐等33品目にGM使用表示義務が課せられ醤油や油は除外されている。納豆や豆腐には『遺伝子組み換えでない』の字が躍るが、「GM大豆使用」は目にしない。国産大豆は6%だから2012年に輸入した247万トンのGM大豆は何処に使われたのか。消費者は知らない。

GM食品はフランスでのラットの実験結果からしても、充分に信頼できる食品とはいえない。少なくとも口にしたくない消費者の選択権を守るには、GM食品の「使用」「不使用」表示(EU並み)が必要となる。知らず知らずのうちに慣らされ食べさせられ、後になって「問題だった」となる「科学主義」だけは避けたい。米国の主張するように、そんなにも安全であるならばむしろ表示した方が消費者には受け入れやすい。日本の消費者の水準は高いのだから。

◆期待される食品表示法

食品衛生法、JAS法、健康増進法のうち表示部分を一元化した「食品表示法」が6月に成立し2年後に施行される。

食品衛生法、JAS法、健康増進法のうち表示部分を一元化した「食品表示法」が6月に成立し2年後に施行される。

これと前後して遺伝子組み換え推進団体・バイテク普及協会のセミナーが開かれた。協会はGM食品が[1]輸入解禁以来17年経つのに嫌われがちである、[2]従来の作物や食品と相違がない=「実質的同等性」が確保されている。[3]食品衛生法等による安全審査も行われていることを挙げ、問題はこうした「科学的情報(また「科学」だ)」が消費者にきちんと伝えられていないための抵抗感であるとして、情報提供に努めるという。

この動きは過去の記憶を呼び覚ます。1950年代の学校給食法は子供の胃袋を変えたともいわれた。その後のキッチンカーやキッチンバス、アメリカントレインの全国巡回、米国産牛肉売りこみキャンペーンも記憶に新しい。

日本人は少しずつ新しい食品や食習慣になじみ、あたかもそれが自らの選択・好みであるように思い始めたかもしれない。GMの安全性が真の意味で科学的に証明されるまでは、明確な表示に基づく選択の自由が確保されなければならない。食品表示法が実効性を持つように施行されることに期待がかかる。

消費者、市民の抵抗も広がっている。最近の例を挙げよう。

▽第68回国連総会関連企画として開かれた討論会では「ISD条項批判」「企業の横暴」や「法的規制力のある枠組み」が求められた(2013年9月)。

▽米国カリフォルニア州のGM食品表示を求める住民投票は(2012年)、賛成46.9%、反対53.1%で否決。GMO開発会社等が巨費を投じて「食品価格が上がる」と反対キャンペーン。破れはしたが健闘。

▽日本の新食品表示法(仮称)、2013年6月制定、2015年6月施行。消費者の権利や国内農業の振興を目的に掲げる。施行までに2年を切った同法の具体的な表示基準がカギ。検討課題はGM表示、添加物表示、原料原産地表示、アレルギー表示、外食・中食にも表示必要等。

▽特筆すべきは食品表示法施行前にJA全農が独自の表示基準を発表。JA全農は新法を新理念に基づくルールづくりのチャンスととらえて消費者の「知りたい情報」を提供する。例えば頻繁に原材料供給国が変更する場合の表示方法等を示して生産者団体としての情報開示の実践方法を示す。法施行前の実践例として議論を導く好例となるはずである。

◆取り戻そう健全な消費

世帯所得が減少し所得格差が過去最大となった今日、家計は極度に硬直し削れる所は食費しかない。フェアトレードの理想を横目に、つい「安さ」にひかれてしまう。だがここは一番日本人の優良な頭脳と胃の腑を押し立てて、健全な暮らしを取り戻すべく消費者自身が考え行動しなければなるまい。

少しずつの「やせ我慢」と「スクラム」で「真っ当な食品を正当な価格で」購入できる暮らしを築こう。巨大企業といえども製品が売れなければただの不良在庫。消費者の団結が市場に影響を与える秋(とき)にしたい。一人一人の力は僅かかもしれない。しかし我国には壮大な不買運動を成功させた経験がある。

自覚的消費が未来につながるような国民的食生活を築きたいものだ。強大な穀物メジャーやその代弁者たる権力を向こうにまわしての攻防である。自分の金をどう使うかの決定権を真っ当に行使したい。

(写真)

安全な国産野菜を食卓に

【著者プロフィール】

こばやし・やすえ

1938年長野県生まれ。61年法政大学社会学部卒業。同年国民生活研究所入所。70年同研究所国民生活センターに改組、調査研究部に所属し消費生活に関する実態調査を担当。95年秋田大学教授に就任。「生活経済学」を担当。03年同大学を退職し現在に至る。

【関連用語解説】

○フランスでのラットの実験結果

フランスのカーン大学で2年間にわたって行われた実験。実験は200匹のラットを3グループに分け、1つ目のグループには「遺伝子組換えトウモロコシ(NK603)」、2つ目のグループには「除草剤ラウンドアップを使用したGMトウモロコシ」、3つ目のグループには「ラウンドアップを使用した遺伝子組換えではない(NON-GM)トウモロコシ」を給餌した。

その実験結果では、GM飼料で2年間飼育されたラットは、通常のラットに比べて早く死に、ガンになる頻度が高かった。

○食品表示法

6月に通常国会で成立、公布された。食品衛生法、JAS法、健康増進法の食品表示についての規定を統合して一元化した制度をつくるための新法だ。公布日から2年以内、すなわち27年6月までに施行される。最大の特徴は新法の基本理念に「消費者に対して必要な情報が提供されることが消費者の権利であることを尊重する」と「消費者の権利」が明記されたこと。食品表示とは「消費者が必要とする情報を提供すること」になったといえ、原料原産地表示や遺伝子組換え食品、添加物等の表示制度の整備が期待される。

たとえば、現行の原料原産地表示では「ゆでダコ」には表示義務があるものの、「酢ダコ」はゆでたものをさらに調理したという理由から表示が不要とされるなど、表示基準が不明確なものも多い。これら原料原産地表示や遺伝子組換え表示などは新たな場で検討されることになっているが、まだ検討は始まっていないの現状だ。

○遺伝子組み換え(GM)食品の表示

現在、表示に対象になっているのは8つの農産物(大豆、トウモロコシ、テンサイ、ナタネ、パパイヤ、アルファルファ、ジャガイモ、ワタ)とそれを原料とする33食品群のみ。これに対してEUはすべての食品と飼料に表示義務がある(表)。 米国はTPPに加えEUと包括的環大西洋貿易投資協定(TTIP)交渉も進めるが、GM表示が問題となる可能性はある。6月にUSTR(米通商代表部)を訪問したJAグループ訪米団にカトラー代表補はGM表示について日本とEUとは「認識の違いがある」として、TPP交渉でも「重大な課題だと思っている。交渉テーマになるでしょう」と語ったという(本紙6月30日号)。

【2013年秋のTPP特集一覧】

・健康とは平和である (佐藤喜作・一般社団法人農協協会会長)

・【日本農業とTPP】決議実現が協定変える 食料増産こそ地球貢献 (冨士重夫・JA全中専務理事に聞く)

・【グローバリズムと食料安保】今こそ「99%の革命」を! 最後の砦「聖域」を守れ (鈴木宣弘・東京大学大学院教授)

・【米韓FTAと韓国社会】猛威振るうISD条項 日本の将来の姿を暗示 (立教大学教授・郭洋春)

・【アベノミクスとTPP】国民が豊かになるのか TPPと経済成長戦略 (東京大学名誉教授・醍醐聰)

・【食の安全確保】真っ当な食をこの手に 自覚的消費が未来拓く (元秋田大学教授・小林綏枝)

・【日本国憲法とISDS】人権よりも企業を尊重 締結すれば憲法破壊に (インタビュ― 弁護士・岩月浩二)

・【「国際化」と地域医療】地域を「病棟」と見立て 世界健康半島をめざす (インタビュ― JA愛知厚生連知多厚生病院院長・宮本忠壽)

・【TPPと日米関係】アジアとの歴史ふまえ、"新たな針路"見定めを (農林中金総合研究所基礎研究部長・清水徹朗)

・【国際化とグローバル化】国のかたちに違い認め、交流で地球より豊かに (大妻女子大学教授・田代洋一)

・【破壊される日本の伝統と文化】文化の原義は大地耕すこと (農民作家・星寛治)

重要な記事

最新の記事

-

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日 -

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日 -

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日 -

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日 -

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日 -

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日 -

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日 -

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日 -

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日 -

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日 -

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日 -

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日 -

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日 -

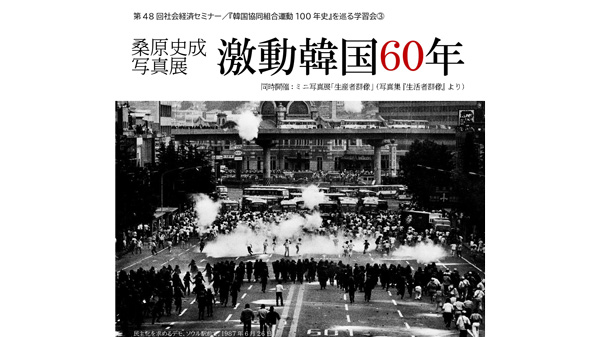

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日 -

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日 -

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日 -

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日 -

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日 -

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日 -

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日