【2025国際協同組合年】「協同組合っていいかも!」 若い世代へ発信を 連続シンポ第6回2025年10月15日

2025国際協同組合年全国実行委員会は10月10日、東京都内で連続シンポジウムの第6回となる「こども・若い世代が主役の社会をめざして」を開いた。シンポでは若い世代が中心のパネルディスカッションも行われ、会場には60人が参加、オンラインで140人が視聴した。

若い世代を中心としたパネルディスカッション

若い世代を中心としたパネルディスカッション

シンポジウムでは元厚労省事務次官の村木厚子全国社会福祉協議会会長が「こども・若い世代のいまを見つめ未来を支える」と題して講演した。

子どもの大学進学率は全世帯では84%だが、一人親家庭では65%、生活保護世帯では42%と低く、格差が生まれている。また、児童相談所への児童虐待相談件数は2023年度は22.5万件で前年より7000件以上増え、他国に比べて若年層の高い自殺率など、厳しい環境にある子ども・若い世代への継続的な支援が求められている。

「自立」とは何か?

一方、大人は子どもに「自立が大事」と求めるが村木さんは、自分の子育て体験から、子どもが親離れできるのは「親以外の頼れる先(友人、恋人、同僚など)を見つけたから」と指摘し「自立とは依存しないことではない。たくさんのものに少しずつ依存できるようになること」という東大先端研教授の熊谷晋一郎教授の言葉を紹介した。

こうした認識のもと、助け合いのコンセプトや学習する文化のある協同組合とともに、国際協同組合年を機に「若者・子どものために社会に大きな応援団をつくるプロジェクト」の立ち上げを提起した。困窮している若者を支援している現場への食料、生活用品など物資の提供や、募金活動、就労機会の提供や、若者問題の学習会の実施などを提案した。

OECD(経済協力開発機構)レポートでも「大きすぎる格差は成長の足を引っ張る」として子どものいる世帯や若年層への再分配と技能開発、学習の促進を提唱しており、村木さんは国際社会に学ぶ重要性も指摘した。

居場所の力と若者

全国子ども食堂支援センター・むすびえで公共政策アドバイザーを務める湯浅誠氏は「居場所の力-誰もが自分らしく生きられる社会へ」と題して講演した。

人口減少していく社会では人と人の「つながり」が減ることは不可避で、人とのつながりを作るには、高齢者や子ども、外国人といった属性や、地域区分という境界などを超えて出会う機会をつくることが求められている。「どなたでもどうぞ」というこども食堂は、そうした出会う機会をつくる仕掛けになっており、「コミュニティづくりそのものであり、自分たちでもできるかもと考えて広がっていった」。湯浅さんによると年に1700か所のペースで増え、現在は1万800か所で全国の中学校の数を超えたという。

そこでは高齢者も支えられる側ではなく「支え手」となり主体となっている。子どもや若者にとっては「誰かに見ててもらえ、受け止められ尊重されている」と感じられる居場所となった。年齢や通う学校が違い、親とは異なるタイプの大人がいる場所で過ごすことで社交性、社会性が高まり「自分は、誰とでも仲良くなれる、と思う人が増える」のだという。

こうした「自分たちでできることに取り組む」という主体的な行動と、それによる多様な居場所が増えていくことが日本社会に求められていると提起した。

人間の力取り戻す協同

若い世代を中心としたシンポジウムでは「協同」の意義や可能性が話し合われた。

日本生協連社会・地域活動推進部の百瀬紋乃さんは協同組合への参加によって「支えるだけではなく支えられている」という自己肯定感を持つことができることが重要と指摘した。日本生協連では若者が活動するための場所づくりとして「WE CO-OP」に取り組んでいるが、「対話し共感しあうことで新しいつながりやアイデアが生まれる。若者に運営をまかせることが大事」などと話した。

労働者協同組合ワーカーズコープセンター事業団の大木実莉さんは学童保育の現場で一人一人が違う個性を持つ「かけがえのない子どもたちを支えている実感と、社会の一員というつながり」を感じていると話し「協同組合は本来持っている人間の力を取り戻せるのではでは」と指摘し、「つながり」はどの世代にも失われているが「身近な人に助けてと言える場をつくっていきたい」と今後の目標を話した。

大学生を中心に若い世代の政治参加を促進する活動を行っている(一社)NO YOUTH NO JAPAN共同代表の足立あゆみさんは「自分たちで社会を変えられるという経験が大事でそのための場所が必要」と話し、協同組合が若い人の応援団になってほしいと話した。

協同組合は産地と消費地が連携して食の安全を確保してきた取り組みなど「革新的なことが大事」で、若者にもそれが伝われば「協同組合っていいかも!」となるだろうという。しかし、今は「伝え方がイケてない」と指摘、情報発信するツールのデザインや若い世代が若い世代へと協同組合の魅力を伝えることが大切では、と提案した。

全国大学生協連の全国副学生委員長の瀬川大輔さんは大学生が生協に加入しても「組合員としての意識はない」のが現状だが、自分たちの声や意見を「ひとことカード」で伝える取り組みで生協運営に変化を生じさせるなど、生協を「ジブンタチゴト」と考える地道な取り組みを紹介した。

重要な記事

最新の記事

-

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日 -

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日 -

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日 -

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日 -

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日 -

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日 -

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日 -

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日 -

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日 -

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日 -

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日 -

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日 -

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日 -

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日 -

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日 -

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日 -

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日 -

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日 -

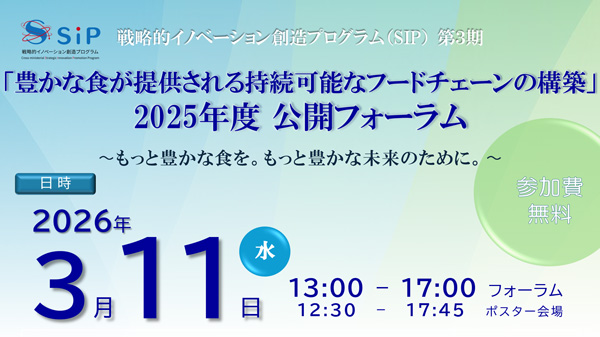

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日 -

「こんせんくん」が産地や工場をレポート テレビCM放映 パルシステム2026年2月3日

「こんせんくん」が産地や工場をレポート テレビCM放映 パルシステム2026年2月3日