農薬:防除学習帖

【防除学習帖】第1回 作物病害の発生要因2019年4月12日

農業を営む上で最も大切なことは、作物をいかに健全で立派に育てるかにつきる。しかし、この健全な生育を妨げるものには、気象災害、虫害、雑草害など多くあり、そのうちの一つが病害である。病害とは、読んで字のごとく、作物が「病」にかかり、正常な生育ができなくなって収量が落ちたり、収穫物の品質が悪くなって出荷できなくなるなど農業を営む上での「害」を及ぼすものを指す。

この害を起こさないように、作物の病気の発生や蔓延を防ぐ行為が「病害防除」である。病害防除を行う際には、「病害がどうやって発生するのか」を知っていると、より効率よく防除ができるようになるため、まずは、病害の発生要因とメカニズムを知っていただきたい。

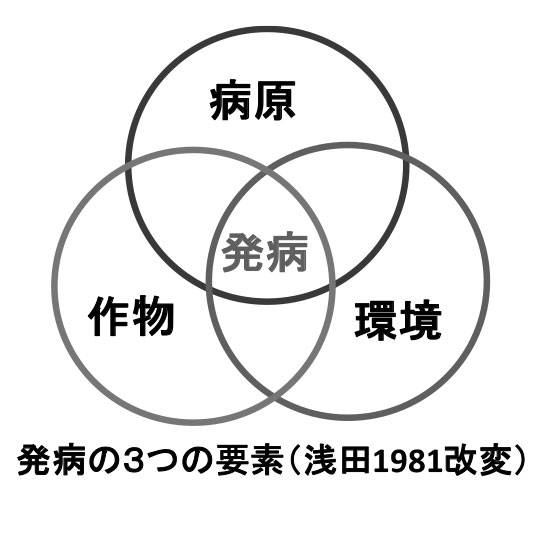

1.作物が発病する3つの要素

作物の発病には、作物、病原、環境条件の3つの要素が必要である。

作物の発病には、作物、病原、環境条件の3つの要素が必要である。

作物と病原があれば病気は起こりそうだが、実は病原それぞれに発病に必要な環境条件があって、それが整わないと病害は発生しない。

例えば、稲の大病害である「いもち病」は、胞子と呼ばれるもの(植物の種みたいなもの)が発芽して稲にくっつき、稲の体内に侵入してはじめて発病する。その胞子の発芽率は、水滴中で78.6%と高率で発芽するが、湿度100%の空気中では1.5%と大幅に発芽率が低下し、湿度96%以下の空気中では発芽できない。

つまり、いもち病菌の胞子が発芽して稲に感染するには、水滴が必要で、カラカラに乾燥し水滴が発生しない、もしくは降雨が短時間であるような気候では稲に感染できず、いもち病は発病しない。

このように、病原それぞれには発病条件があり、その環境条件が整わないことには、いくら作物と病原の2つが存在しても発病することはない。

そのため、病害防除では、病原の発病条件が揃わないようにほ場環境を整えることが重要で、これらを利用した防除を耕種的防除という。耕種的防除については、後日詳説する。

2.病原の種類

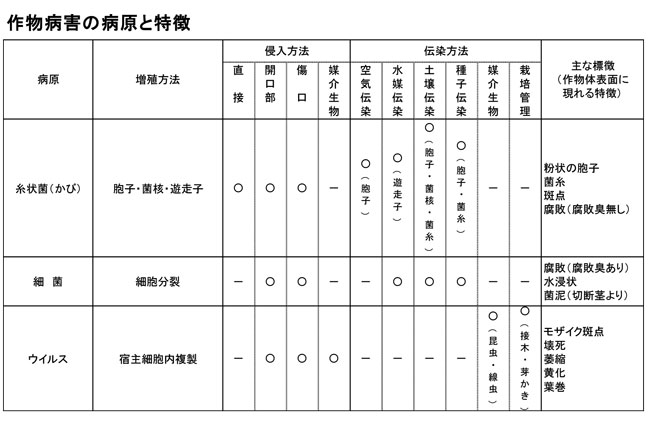

(1)病原の種類と主な特長

作物の病害の主な病原には、糸状菌、細菌、ウイルスの3つがある。

糸状菌とは、いわゆる「かび」で、糸状の菌糸を伸ばし、主に胞子と呼ばれる粉状のものを作って増殖する。胞子などは顕微鏡で観察しないと姿形を判別することはできないが、胞子の塊や菌糸などの存在そのものは肉眼でも確認できる。作物の病害の約9割は、この糸状菌が原因といわれるほど多くの病原菌がいる。

一方、細菌は大きさ数マイクロメートル程度の小さなもので、肉眼では確認できない。そのため、病徴や発病株の茎を切って水に浸けた時に出る菌泥の発生など、標徴を確認して判断する。細菌は、作物の病気の原因としては糸状菌の次に多いが、その数は1割未満と少ない。

ウイルスは、細菌よりもさらに小さなもので、肉眼でも光学顕微鏡でも確認できないほど小さい。作物に現れた症状で判断するか、直接的には、抗体反応検査や遺伝子解析など特殊な手法を用いなければ判別できない。

その他に、ウイロイドと呼ばれるウイルスよりもっと小さな遺伝子のみの病原や、マイコプラズマという細菌とウイルスの間のような病原もあるが、作物の病害としては多くないので、ここでは割愛する。

(2)異なる増殖方法

糸状菌は、主に胞子(植物でいうところの種にあたるもの)が発芽して作物に侵入し、菌糸を伸ばして作物の中で生育する。また、菌糸を伸ばす過程で新たに作った胞子を飛ばして増えていく。身近な例では、パンなどに生える緑かびが増えていく様に似ている。

そして、細菌は単細胞の2分裂で増殖。作物の体内に入って細胞分裂を繰り返し、猛烈なスピードで増殖する。細菌にとって増殖に適した環境であれば、24時間で10万倍の数に増加することもある。そのため、細菌の防除は、増殖する前に予防的に防除することが基本中の基本。いったん細菌の増殖を許すと、どんな抗生物質を使っても病勢を抑えることは難しい。台風の後など、作物に傷がついたら、ただちに細菌病の防除をしなければならないといわれるのはこのためだ。細菌防除の理想は、作物が台風などで傷つく前に予防剤をきちんと散布し、作物を保護しておくことである。

一方、ウイルスは、自分だけでは増殖できず、作物の細胞の力を借りて増殖する。

ウイルスが作物に侵入すると、作物の細胞の分裂能力を使って、ウイルス自身を複製させることで増殖。いったん侵入を許すと増殖を抑えるのはかなり難しくなるため、ウイルスを作物に侵入させない対策が何より必要となる。

(3)侵入方法の違い

糸状菌は、自分の力で作物に侵入する能力を持っている。多くの糸状菌は、胞子を発芽させ菌糸を伸ばして付着器と呼ばれるものを作り、そこから作物の体内に侵入し菌糸を伸ばしていく。気孔などの自然開口部や傷口からも糸状菌は侵入していくため、作物全体を保護できるような防除が必要となる。

細菌は、自然開口部や傷口からは侵入できるが、自力では作物に侵入することはできない。そのため、台風や土を跳ね上げるような豪雨、管理作業中の傷の発生などが侵入のきっかけになるため、時期によっては予防的な防除を徹底しておく必要がある。

ウイルスは、主に傷口(特に芽かきなどの管理作業によって起こるもの)や媒介昆虫の吸汁行動によって作物の体内に侵入する。ウイルスも自分の力で侵入することはできず、必ず昆虫など何らかの外部の力を借りることから、この侵入を阻止する対策が何より必要となる。

(4)伝染方法の違い

作物の病害は様々な伝染方法を取る。胞子を飛ばす空気伝染、雨や土壌水分を使って伝染する水媒伝染、雨や灌水時などの土壌の跳ね上げ、土壌に潜む胞子の発芽や作物残渣中の菌糸を介した土壌伝染、種子の中に潜んでいる種子伝染、媒介生物による伝染、栽培管理中の人間の手指による伝染など様々なものがある。

伝染方法によって防除対策が異なるため、防除する場合には、その対象病害の伝染方法をよく把握する必要がある。

本シリーズの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

・【防除学習帖】現場で役立つ知識を提供

重要な記事

最新の記事

-

兜の緒締め農政を前に 鈴木農相2026年2月10日

兜の緒締め農政を前に 鈴木農相2026年2月10日 -

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月10日

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月10日 -

持続可能な食に貢献 受賞団体を表彰 第1回サステナブルガストロノミーアワード2026年2月10日

持続可能な食に貢献 受賞団体を表彰 第1回サステナブルガストロノミーアワード2026年2月10日 -

5年契約で「最低保証」 先見通せる米作りに JAえちご上越2026年2月10日

5年契約で「最低保証」 先見通せる米作りに JAえちご上越2026年2月10日 -

米価高騰でも購入「堅調」 2025年 節約志向で安い米にシフト2026年2月10日

米価高騰でも購入「堅調」 2025年 節約志向で安い米にシフト2026年2月10日 -

おいしいご飯は「研いだらすぐ炊飯」に驚き 食育の重要性も アサヒパックと象印マホービンがお米マイスターと意見交換会2026年2月10日

おいしいご飯は「研いだらすぐ炊飯」に驚き 食育の重要性も アサヒパックと象印マホービンがお米マイスターと意見交換会2026年2月10日 -

コメ先物市場は先行きを示す価格指標になり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月10日

コメ先物市場は先行きを示す価格指標になり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月10日 -

農水省「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」事業 公募開始2026年2月10日

農水省「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」事業 公募開始2026年2月10日 -

本日10日は魚の日「剣先イカ」や「あわび姿煮」など140商品を特別価格で販売 JAタウン2026年2月10日

本日10日は魚の日「剣先イカ」や「あわび姿煮」など140商品を特別価格で販売 JAタウン2026年2月10日 -

日本の「おいしい」を食卓へ「つなぐプロジェクト」ライフ首都圏店舗で開催 JA全農2026年2月10日

日本の「おいしい」を食卓へ「つなぐプロジェクト」ライフ首都圏店舗で開催 JA全農2026年2月10日 -

2025年「農業」の倒産は過去最多を更新 初の80件超え 帝国データバンク2026年2月10日

2025年「農業」の倒産は過去最多を更新 初の80件超え 帝国データバンク2026年2月10日 -

【人事異動】北興化学工業(3月1日付)2026年2月10日

【人事異動】北興化学工業(3月1日付)2026年2月10日 -

売上高14.6%増 2026年3月期第3四半期決算 日本農薬2026年2月10日

売上高14.6%増 2026年3月期第3四半期決算 日本農薬2026年2月10日 -

電気自動車用(EV用)充電器 コメリ27店舗に設置2026年2月10日

電気自動車用(EV用)充電器 コメリ27店舗に設置2026年2月10日 -

宮崎県産みやざき地頭鶏とピーマン使用「宮崎ケンミン焼ビーフン」販売開始2026年2月10日

宮崎県産みやざき地頭鶏とピーマン使用「宮崎ケンミン焼ビーフン」販売開始2026年2月10日 -

宮崎県「こだわりの業務用農水産物加工品」紹介イベント・商談会を開催2026年2月10日

宮崎県「こだわりの業務用農水産物加工品」紹介イベント・商談会を開催2026年2月10日 -

「2025年度 こくみん共済 coop 地域貢献助成」50団体に総額約1996万円を助成2026年2月10日

「2025年度 こくみん共済 coop 地域貢献助成」50団体に総額約1996万円を助成2026年2月10日 -

累計出荷本数200万本超「のむメイトーのなめらかプリン」数量限定で復活発売 協同乳業2026年2月10日

累計出荷本数200万本超「のむメイトーのなめらかプリン」数量限定で復活発売 協同乳業2026年2月10日 -

養豚DXのEco-Pork「インパクトレポート2026」を公開2026年2月10日

養豚DXのEco-Pork「インパクトレポート2026」を公開2026年2月10日 -

農業温室・畜舎・工場向け「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」全国で提供開始 オプティム2026年2月10日

農業温室・畜舎・工場向け「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」全国で提供開始 オプティム2026年2月10日