農薬:防除学習帖

【防除学習帖】第36回 水稲の防除<4> 本田期の病害防除2020年1月24日

水稲の防除は、種子消毒から始まり、育苗、田植えを経て初期防除、除草剤を散布し終わるとひと段落する。その後、苗が活着し、分げつ期の中干し、間断灌水が終わり、幼穂形成期に入る頃(6月中下旬~7月上旬頃:地域によって異なる)が、だいたい本田防除を開始する時期になる。

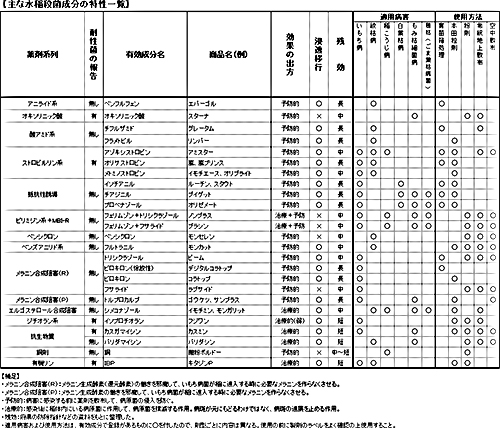

この頃に発生する主な病害とその防除ポイントを整理した。薬剤の使用方法に関する記述は、一般的な書き方になっているので、使用する前には、必ず農薬ラベルを良く読んで、使用適期、使用方法等の留意事項を確実に守って使用してほしい。農薬の選択に当たっては、有効成分別の適用病害、使用方法を表に整理したので参考にしてほしい。

1.いもち病

水稲栽培において最も大きな被害を発生させる病害である。糸状菌(かび)が引き起こす病害で、25℃~28℃の温度と高湿度を好み、感染には水滴が必要で、しとしと雨など稲体に水滴が付着するが長時間続くときに多く発生する。

病斑ができてからも、大量の胞子を飛散させるには90%以上の高湿度が必要であるので、蒸した気候が続くときにまん延する。水稲生育のどの段階でも発生し、苗いもちでは、初期生育が悪くなって生育不良による減収を招いたり、葉いもち蔓延の原因になる。

葉いもちでは、病斑に葉がやられて生育が抑制され、ひどい場合は新しい葉も出すくみ状態となり、いわゆる"ずりこみ"と呼ばれる状態になる。この状態になると、もはや収穫も望めなくなる。

穂いもちでは、穂首や籾に病斑ができるが、穂首に病斑ができると、首から先の穂に栄養が届かなくなり、籾が入らない白穂になるし、籾に病斑ができると稔実不良、着色米の原因ともなる怖い病害だ。

防除のポイントは、健全種子の使用、種子消毒の徹底、補植用苗の撤去を確実に行うことがまず第一歩。その上で、いもち病の被害を最小限にするには、常に予防的防除を心がける必要がある。長期持続型の育苗箱処理剤を使用している時は、その残効期間を確認し、その期間が過ぎた頃に本田散布剤を散布する。

育苗箱処理剤を使用していない場合は、必ず6月中下旬頃までに、本田散布の抵抗性誘導剤やMBI-R系の粒剤やパック剤を散布する。特に、抵抗性誘導剤は、散布されてから効果が出る状態になるまでに1週間から10日程度かかることが多いので、例年の葉いもち初発時期から逆算して、初発日より10日前くらいを目途に散布を終わらせておくと効果が安定する。

その後は、地域全体の発生状況に注意しながら、粉剤やフロアブルなどの希釈散布剤を適宜使用する。空中散布を行っている地域であれば、防除を依頼するのも良い。

一番被害が大きい穂いもちは、葉いもちの発生量に比例して多くなるといわれているので、葉いもちの段階でしっかりと防除しておきたい。

2.紋枯病

この病害は、いもち病とは違う種類のかびが起こす。稲の水際の茎葉部に、雲形で中央が灰白色の病斑をつくり、それから、だんだんと上位に病斑が伸びていき、止葉まで達することがある。そこまで行くと、減収の被害が出る。また、念実が悪くなったり、茎葉が病斑によって弱まって倒伏しやすくなるので、コシヒカリなど背の高い品種は要注意である。株間の湿度が高いと発病が多くなるので、茎数が多い品種は特に注意する。

また、窒素過多による過繁茂などは発病が多くなる要因となるので追肥等を行う場合には過剰とならないように注意してほしい。

本病の防除も、長期持続型の箱処理剤で本病に効く成分が入っている場合は、被害が出るほどの発病にならないことが多いので、発病の状況を確認しつつ、必要であれば粉剤やフロアブルなどの散布剤を使用する。

長期持続型の紋枯病防除剤を使用していない場合は、出穂20日前頃、遅くとも出穂10日前くらいまでに、紋枯防除の水面施用粒剤を使用する。

紋枯病は菌核が発芽して発病を始めると早いので、できるだけ早めに散布しておく方が効果も安定する。フロアブルなどの水に希釈して使用する散布剤は、収穫14日前頃まで使用できる農薬が多いので、発生状況に合わせて適宜散布する。このような散布剤には、いもち病と紋枯病を同時防除できるものを多く出ているので活用すると良い。空中散布の場合も同様である。

3.稲こうじ病

昔は豊年の年によく発生したので、"豊年病"とも呼ばれているが、最近では豊年でない年にも発生が増えている。

乳熟期を過ぎた頃より、籾が膨らみはじめ、籾内部にいた病原菌の菌糸の塊が籾の外に出るようになり、初め黄色でのちに濃緑色のダンゴ状の厚膜胞子をつくる。これが、汚く籾の品質が悪くなる一方、不稔籾が増加したり、籾重の著しい減少がみられるので、しっかりと防除したい。

感染は、穂ばらみ期に病原菌の胞子が飛んできて葉鞘に付着して発芽し、葉鞘に包まれた籾の中に菌が侵入して感染する。そのため、葉鞘に胞子が付着する時期を逃さずに防除する必要がある。

その重要な時期は、出穂10日~14日前頃の穂ばらみ期で、これを逃さずに銅粉剤など登録のある農薬を確実に散布する。この時期を逃すと、どんな農薬でも効果は低くなることを知っておいてほしい。

(次号に続く)

本シリーズの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

【防除学習帖】

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日

シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日 -

農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日

農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日 -

米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日

米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日 -

(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日

(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日 -

スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日

スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日 -

【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日

【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日 -

【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日

【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日 -

【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日

【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日 -

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日 -

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日 -

「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日

「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日 -

2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日

2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日 -

【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日

【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日 -

福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日

福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日 -

いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日

いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日 -

三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日

三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日 -

【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日

【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日 -

【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日

【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日 -

【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日

【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日