農薬:防除学習帖

有機防除暦8ベタ掛け無し【防除学習帖】第133回2022年1月14日

現在、ホウレンソウの有機農業防除暦の作成にあたり、は種から収穫に至るまでに必要な防除をどのような資材を選んでいくか検討しており、前回までに防除対象の害虫と有機JASで活用できる物理的防除法、生物的防除、耕種的防除およびそれらを駆使しても防除が難しい場合に使用できる農薬等の資材を紹介し、実際のホウレンソウ有機栽培暦(ベタ掛け資材使用)の作成を試みた。

前回の暦はベタ掛け資材を作期全般に使用して害虫のほとんどを防除する方法であったので、今回はベタ掛け資材無しの防除暦について検討してみたい。

は種時期は、前回と同様に病害虫被害の多い作型として春まき(5月中下旬は種)を選択し、防除対策を検討した。

1.ほ場の準備

(1)雑草対策(は種前)

これは、ベタ掛け有りの場合と同様に以下の対策を行う。

除草剤が使用できないので、寒い時期に荒起こしをし、できるだけ雑草の密度を減らしておく必要がある。畝立ての際の耕起は丁寧に行い、耕起前に生えている雑草を土中にすき込む。このことをほ場準備編に荒起こしをは種時の実施事項に耕起を記載した。

(2)苗立枯病(5月下旬)

これも前回と同様に以下の対策を講じる。

苗立枯病は、一旦発生すると土壌中に病原菌の耐久体が長く残るので、前作で被害が発生した場合は、①土壌還元消毒による土壌消毒を施す、②アカザ科以外の作物を数年栽培した(輪作期間を終了した)ほ場に変えるか、③田畑輪換(畑を一旦水田状態にして畑で発生する病害虫を窒息死させる)を実施したほ場に変えるなどの対処が必要である。

苗立枯病のように土壌に長く残る病害は、ホウレンソウを作付けし続けることで発生量が増えて安定した収穫が望めなくなるので、できるだけ早めに①~③のいずれかで対処を行う。

2.は種後の防除

問題はは種後の防除である。ベタ掛け資材が無いため、ホウレンソウが飛来性害虫(シロオビノメイガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ)や空気伝染性病害(うどんこ病)や雨媒感染性病害(べと病など)の脅威に晒される。

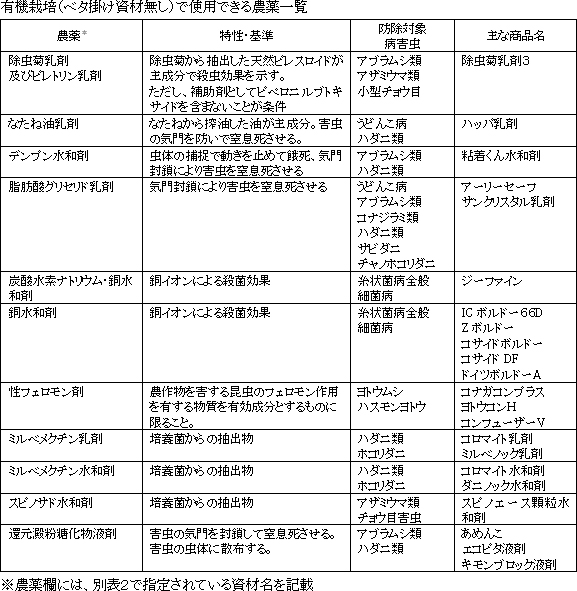

これらを防除するためには、有機栽培で使用できる農薬を使用しかないので、まずは作成する有機栽培暦の防除対象とした病害虫に使用できそうな農薬をピックアップしてみた。

これらを使用した防除対策を対象病害虫ごとに検討してみる。

(1)チョウ目害虫

ホウレンソウを加害するチョウ目害虫には、シロオビノメイガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシがあり、ホウレンソウのような葉物野菜にとって商品価値を大きく低下させる厄介ものだ。

これらを防除する農薬には、フェロモン剤とスピノエース顆粒水和剤がある。

フェロモン剤は、昆虫の性フェロモンに似た構造の物質を作物の周辺に漂わせて交尾を阻害し、不妊とし幼虫を発生させずに被害を防止する方法である。成分自体は化学合成品であるが、作物に直接散布されることがなく、作物への残留などすることがないため有機農業でも使用できる。

ただし、チョウ目の種類ごとに性フェロモンの構造が異なるため、害虫種ごとにフェロモン類似物質が必要になる。ヨトウガ対象にはコナガコンプラス、ヨトウコンH、コンフューザーVが、ハスモンヨトウ対象にはヨトウコンH、コンフューザーVといった製品があるが、残念ながらシロオビノメイガ対象の性フェロモン製剤は今のところ無い。

このことから、ハスモンヨトウとヨトウガを対象にコンフューザーVを使用し、シロオビノメイガ対象には発生した時に緊急的にスピノエース顆粒水和剤を使用する体系とする。ただし、抵抗性害虫対策面からも切り札として使用は1回限りとする。

その他、チョウ目対象としては除虫菊乳剤があるが、同剤は小型チョウ目対象で残念ながらヨトウガ等の大型チョウ目害虫には効果が低く、お勧めできない。

(2)アブラムシ

アブラムシは、気門封鎖剤(澱粉、脂肪酸グリセリド、還元澱粉糖化物)での防除を行う。これらは虫体にかからないと効果を示さないので、発生初期に虫の体にかかるように丁寧に散布する。

本稿では、幅広い害虫に効果を示すサンクリスタル乳剤(脂肪酸グリセリド)を採用する。

(3)ネキリムシ

ネキリムシ防除には、耕種的防除法しかない。ネキリムシは、カブラヤガやタマナヤガという夜蛾(ヤガ、夜活動する蛾)の幼虫のことを指し、発生の最初は土中で越冬した老齢幼虫であり、それが気温上昇とともに羽化し、雑草やホウレンソウに飛来して葉に産卵する。ネキリムシは雑草を好むため、産卵場所となるほ場の周辺の雑草を丁寧に除草(草刈り機等)することでネキリムシのホウレンソウへの飛来を減らすことができる。

(4)べと病

降雨などによって跳ね上げられた土とともに病原菌がホウレンソウに付着して発病する。降雨が続くような場合には、無機銅剤(コサイドボルドー1000倍)を葉裏に十分かかるように丁寧に散布する。無機銅は予防効果のみなので、必ず発生前に散布しておく。

(5)苗立枯病

土壌に苗立枯病の病原菌が存在すれば、土壌を介して発生するので、もし苗立枯病が発生した場合は、収穫終了後に土壌還元消毒を実施するか、ほ場の変更を検討する。

以上、有機栽培に使用できる農薬を中心に防除を組み立ててみたが、コストがどうなるのかを検討しておく必要がある。次回、これらの有機栽培暦のコスト面での検証を行ってみたい。

重要な記事

最新の記事

-

兜の緒締め農政を前に 鈴木農相2026年2月10日

兜の緒締め農政を前に 鈴木農相2026年2月10日 -

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月10日

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月10日 -

持続可能な食に貢献 受賞団体を表彰 第1回サステナブルガストロノミーアワード2026年2月10日

持続可能な食に貢献 受賞団体を表彰 第1回サステナブルガストロノミーアワード2026年2月10日 -

5年契約で「最低保証」 先見通せる米作りに JAえちご上越2026年2月10日

5年契約で「最低保証」 先見通せる米作りに JAえちご上越2026年2月10日 -

米価高騰でも購入「堅調」 2025年 節約志向で安い米にシフト2026年2月10日

米価高騰でも購入「堅調」 2025年 節約志向で安い米にシフト2026年2月10日 -

おいしいご飯は「研いだらすぐ炊飯」に驚き 食育の重要性も アサヒパックと象印マホービンがお米マイスターと意見交換会2026年2月10日

おいしいご飯は「研いだらすぐ炊飯」に驚き 食育の重要性も アサヒパックと象印マホービンがお米マイスターと意見交換会2026年2月10日 -

コメ先物市場は先行きを示す価格指標になり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月10日

コメ先物市場は先行きを示す価格指標になり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月10日 -

農水省「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」事業 公募開始2026年2月10日

農水省「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」事業 公募開始2026年2月10日 -

本日10日は魚の日「剣先イカ」や「あわび姿煮」など140商品を特別価格で販売 JAタウン2026年2月10日

本日10日は魚の日「剣先イカ」や「あわび姿煮」など140商品を特別価格で販売 JAタウン2026年2月10日 -

日本の「おいしい」を食卓へ「つなぐプロジェクト」ライフ首都圏店舗で開催 JA全農2026年2月10日

日本の「おいしい」を食卓へ「つなぐプロジェクト」ライフ首都圏店舗で開催 JA全農2026年2月10日 -

2025年「農業」の倒産は過去最多を更新 初の80件超え 帝国データバンク2026年2月10日

2025年「農業」の倒産は過去最多を更新 初の80件超え 帝国データバンク2026年2月10日 -

【人事異動】北興化学工業(3月1日付)2026年2月10日

【人事異動】北興化学工業(3月1日付)2026年2月10日 -

売上高14.6%増 2026年3月期第3四半期決算 日本農薬2026年2月10日

売上高14.6%増 2026年3月期第3四半期決算 日本農薬2026年2月10日 -

電気自動車用(EV用)充電器 コメリ27店舗に設置2026年2月10日

電気自動車用(EV用)充電器 コメリ27店舗に設置2026年2月10日 -

宮崎県産みやざき地頭鶏とピーマン使用「宮崎ケンミン焼ビーフン」販売開始2026年2月10日

宮崎県産みやざき地頭鶏とピーマン使用「宮崎ケンミン焼ビーフン」販売開始2026年2月10日 -

宮崎県「こだわりの業務用農水産物加工品」紹介イベント・商談会を開催2026年2月10日

宮崎県「こだわりの業務用農水産物加工品」紹介イベント・商談会を開催2026年2月10日 -

「2025年度 こくみん共済 coop 地域貢献助成」50団体に総額約1996万円を助成2026年2月10日

「2025年度 こくみん共済 coop 地域貢献助成」50団体に総額約1996万円を助成2026年2月10日 -

累計出荷本数200万本超「のむメイトーのなめらかプリン」数量限定で復活発売 協同乳業2026年2月10日

累計出荷本数200万本超「のむメイトーのなめらかプリン」数量限定で復活発売 協同乳業2026年2月10日 -

養豚DXのEco-Pork「インパクトレポート2026」を公開2026年2月10日

養豚DXのEco-Pork「インパクトレポート2026」を公開2026年2月10日 -

農業温室・畜舎・工場向け「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」全国で提供開始 オプティム2026年2月10日

農業温室・畜舎・工場向け「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」全国で提供開始 オプティム2026年2月10日