(319)統計を見て少し不安に思ったこと...【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2023年2月10日

「最近、これで本当に大丈夫なのだろうか?」と思うことがよくあります。人口減少は様々な分野で影響を及ぼしていますが、今回は少し異なる角度から…。

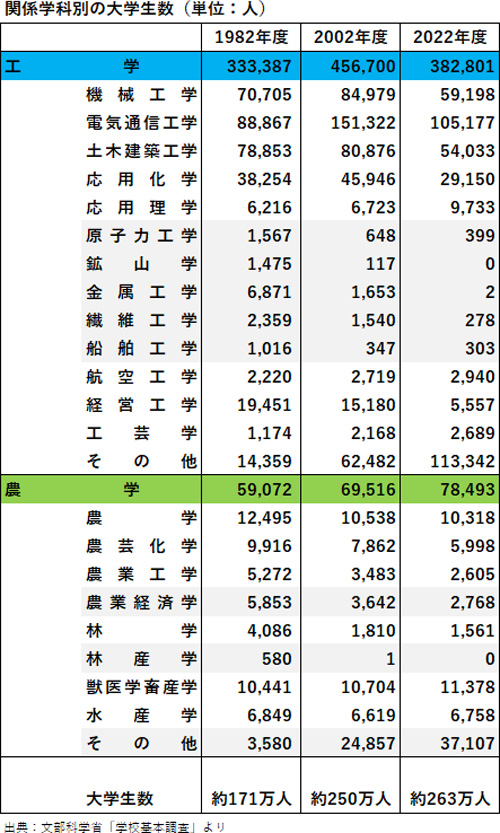

あくまで公式統計上の話である。文部科学省が実施している学校基本調査というものがあり、時々活用している。その中に日本の大学生数や、関係学科別の大学生数が掲載されている。ふと思い立ち比較をしてみた。理由は簡単、勤務先の大学で入学試験があったからだ。

日本は長い間、モノ作りを得意としてきた。メイド・イン・ジャパンの品質は何年もの間世界の最高水準を維持してきた。物理的なモノ作りは、かつては日本全国で行われていた。そんな大昔の話をしても仕方がないので、40年前、20年前と比較して、モノ作りを学ぶ大学生がどのくらいいるかを単純に比較しようと思っただけの話である。

そこで、学校基本調査の中から工学部と農学部に在籍する大学生の数を単純に比較してみた。ちなみに大学生の総数は1982年が約171万人、2002年が約250万人、2022年が約263万人である。大学進学率の向上もあり、やや増加している。

さて、問題の比較表は下のとおりである。

工学部の大学生は33万人が46万人になり、今では38万人だ。農学部は6万人、7万人、そして8万人である。単純計算だが、機械工学と電気通信工学を専攻する大学生の合計は、16万人が24万人になり、今では再び16万人である。土木建築工学は8万人水準から5万人に減少している。これで将来は大丈夫なのだろうか...と最初に思った。

さらに、工学部で注目したのは、原子力工学、鉱山学、金属工学、繊維工学、船舶工学の学生数である。素人で申し訳ないが、再びこれで大丈夫なのだろうかと思った。

少し前に米国ではシェール革命が伝えられた。地下2,000メートル以上の頁岩(シェール)層への掘削技術が開発され、エネルギー・バランスが大きく変化したということを覚えている人も多いはずだ。日本列島の地下や排他的経済水域の中にある貴金属を含む貴重な天然資源を確保するために、鉱山学や金属学は必要ないのだろうか...と、文系の筆者はまたも疑問に思った。これらの分野を学ぶ大学生が、全国にこの程度で、本当に日本の将来は大丈夫なのだろうか、杞憂であれば良い。

もう少し馴染みが或る分野で話してみたい。農学の中に筆者も多少関係している農業経済学という分野がある。この分野を専攻する大学生は40年前には5,853人、20年前には3,642人いたが、今では2,768人である。

40年間で大学生は90万人増えたが、農業経済学を学ぶ大学生は半減した...ということになる。ちなみに、原子量工学も鉱山学も当時は1,500人規模の大学生を抱えていたし、金属工学などは6,871人である。今の数字は表のとおりである。

だが、表面上の単純な比較は危険だ。農学部で言えば「その他」に分類されている分野が急増している。これは恐らく、既存分類に入らない学際的あるいは新しい名称の分野であろう。代表的なものは恐らく生命科学や環境科学などだが、筆者の勤務先である食産業学なども「その他」に含まれている可能性が高い。今や工学部も農学部の最大分野は「その他」である。

それでは林産学をどう見るか。最初は林学の一分野、ある時期に林産学として分離独立した。この分野はパルプ・製紙や木材構造などを扱う。最近では再び林学に統合されてきており、明確に林産学として専攻している学生はゼロ...、と統計上は出ている。だが、わが国の製造業に占める紙・パルプ産業は従業員約19万人を雇用する8兆円産業であることを思うと不思議な気がする。統計は正しいだろうが奥が深い...と思うばかりである。

**

それにしても...、これで大丈夫なら良いのですが...ですね。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(182)食料・農業・農村基本計画(24)土地利用型作物に関するKPIと施策2026年2月28日

シンとんぼ(182)食料・農業・農村基本計画(24)土地利用型作物に関するKPIと施策2026年2月28日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(99)ニコチン性アセチルコリン受容体競合的モジュレーター【防除学習帖】第338回2026年2月28日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(99)ニコチン性アセチルコリン受容体競合的モジュレーター【防除学習帖】第338回2026年2月28日 -

農薬の正しい使い方(72)生育抑制型の微小管重合阻害剤【今さら聞けない営農情報】第338回2026年2月28日

農薬の正しい使い方(72)生育抑制型の微小管重合阻害剤【今さら聞けない営農情報】第338回2026年2月28日 -

JA農業経営コンサルタント 12名を認証 JA全中2026年2月28日

JA農業経営コンサルタント 12名を認証 JA全中2026年2月28日 -

2週連続で下落 スーパーの米価格、5kg4118円に2026年2月27日

2週連続で下落 スーパーの米価格、5kg4118円に2026年2月27日 -

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月27日

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月27日 -

放牧もっと楽に&低侵襲でシカ害減らす スマート畜産へ包括連携 東京工科大と農研機構2026年2月27日

放牧もっと楽に&低侵襲でシカ害減らす スマート畜産へ包括連携 東京工科大と農研機構2026年2月27日 -

【農協時論】令和の米不足―「主穀」軽視改め食糧法に倣う時 元JA福岡中央会農政部長 髙武孝充氏2026年2月27日

【農協時論】令和の米不足―「主穀」軽視改め食糧法に倣う時 元JA福岡中央会農政部長 髙武孝充氏2026年2月27日 -

【農と杜の独り言】第9回 耕す文化・文化を耕す "農の復権"の契機にも 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年2月27日

【農と杜の独り言】第9回 耕す文化・文化を耕す "農の復権"の契機にも 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年2月27日 -

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】ラーメンは本当にブームなのか? ドイツのラーメン事情-その1-2026年2月27日

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】ラーメンは本当にブームなのか? ドイツのラーメン事情-その1-2026年2月27日 -

「心に届く形で」 JA晴れの国岡山・内藤組合長があいさつ 「JA広報大賞」表彰式2026年2月27日

「心に届く形で」 JA晴れの国岡山・内藤組合長があいさつ 「JA広報大賞」表彰式2026年2月27日 -

【米の食味ランキング】東北と九州の回復目立つ 「にこまる」など高温耐性品種は「特A」の6割に2026年2月27日

【米の食味ランキング】東北と九州の回復目立つ 「にこまる」など高温耐性品種は「特A」の6割に2026年2月27日 -

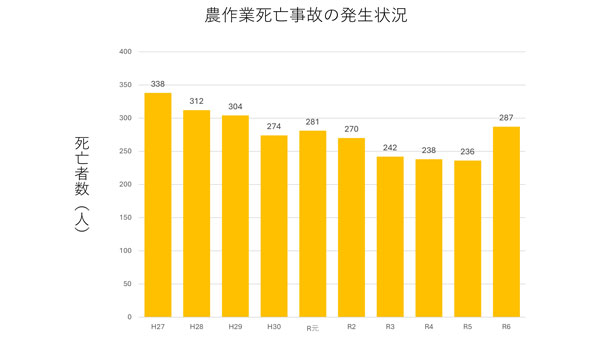

農作業死亡事故が急増 51人増の287人 2024年2026年2月27日

農作業死亡事故が急増 51人増の287人 2024年2026年2月27日 -

「1割の関わり」が農業を支える 91農業フォーラムin東北開催 JA全農2026年2月27日

「1割の関わり」が農業を支える 91農業フォーラムin東北開催 JA全農2026年2月27日 -

【いつまで続く? 気候危機】太平洋側の極度の乾燥 二季化で拍車も 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月27日

【いつまで続く? 気候危機】太平洋側の極度の乾燥 二季化で拍車も 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月27日 -

群馬県で豚熱 国内101例目を確認2026年2月27日

群馬県で豚熱 国内101例目を確認2026年2月27日 -

(475)駅ナカは現代の城下町【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月27日

(475)駅ナカは現代の城下町【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月27日 -

大分県産さつまいも「甘太くん」など対象商品が大特価 JAタウン2026年2月27日

大分県産さつまいも「甘太くん」など対象商品が大特価 JAタウン2026年2月27日 -

アニメ「たすけあい story」第3話を公開 国境をこえる「たすけあい」 JA共済連2026年2月27日

アニメ「たすけあい story」第3話を公開 国境をこえる「たすけあい」 JA共済連2026年2月27日 -

「ミルクの日」に仙台駅で牛乳配布 牛乳・乳製品の消費拡大へ JA全農みやぎ2026年2月27日

「ミルクの日」に仙台駅で牛乳配布 牛乳・乳製品の消費拡大へ JA全農みやぎ2026年2月27日