コメ加工食品業界の原料米問題にスポットを当てた講演会開催【熊野孝文・米マーケット情報】2025年11月11日

一般財団法人農政調査委員会は11月5日に千代田区紀尾井町の日本農業研究所で第3回米産業・米市場取引に関する懇話会を開催した。この懇話会ではコメ加工食品業界の原料米問題にスポットを当て、原料米供給を手掛ける団体の理事長や米菓メーカーの原料米仕入れ責任者が登壇して原料米の現状を報告、農政調査委員会からは酒造メーカーのアンケート調査を基に酒造原料米の状況が報告された。

コメ加工食品業界は、主食用米高騰の煽りで原料米の仕入れが強く影響を受けており、来年8年産米の作付けが主食用にシフトするようになると加工用米やもち米、醸造用米の生産がさらに減り、益々原料米がひっ迫して製品製造が出来なくなる可能性があり緊急の対策が求められている。

加工原料用米の状況については、はじめに全国米穀工業協同組合の大嶋衛理事長が「特定米穀の概念」について解説、特定米穀とは主食用米から発生するふるい目1.85mm下のくず米のことで、主食用米としたのは区分管理された飼料用米からは発生しないことになっているため。また、生産者が使用するライスグレーダーの網目も産地によって違い、西日本では1.8mmを使うところもある一方、東日本では1.9mmを使っている産地も多い。

最大の商品特性は、くず米は「発生しないと入手できないもの」であり、年によって供給量に大きなブレがあるとした。その具体例として近年では令和5年産の発生量は32万tで前年産に比べ約20万tと大幅に落ち込んだ。

次にその用途について触れ、過去には最大のユーザーとしてビールメーカーが年間7万tも使用していた。全国米穀工業協同組合の活動については、毎月、東日本と西日本で情報交換会と取引会を開催、取引会では年間4000t程度の成約を得ており、取引会の結果から見えて来る価格の変化について、令和6年度は高価格帯にシフトしているとした。

終わりに全米工はコメ加工食品業界に原料米を安定的に供給することを目的に設立された団体だが、現状は主食用米に連動して不安定な状況になっており、このまま価格の高騰が続くと供給が出来なくなってしまうと危機感を示した。

続いて米菓業界の現状について岩塚製菓(株)の小林晴仁常務が報告、現在、全国米菓工業組合の組合数は269社で、10年前に比べ95社減っている。これは中小メーカーの後継者不足による廃業が多いが、近年では原材料費、人件費、エネルギー費などの高騰による経営難から廃業するケースもみられるとした。令和6年度の生産量は22万1000t(あられ9万t、せんべい13万1000t)で前年比101.3%。輸出は着実に伸びており令和6年度は前年比102%。国内での米菓への支出額は1世帯当たり年間約7000円で、最も多い市は山形市の9079円、少ないのは那覇市で3052円。意外なことに米菓生産がダントツに多い新潟市は23位に留まっている。

自社については、創業の心として「農産物の加工品は原料より良いものは出来ない」と言う文言を示したうえ、国産米にこだわっているとし、小泉前農相が同社を訪問した時の新聞記事を紹介、その中で国産米を使った米菓と輸入米を使った米菓をお湯に溶かして農相に臭いを嗅いでもらい、大きな違いがあることを認識してもらったうえで国産もち米の生産減少の窮地を訴えたことを紹介した。

農政調査委員会は吉田理事長が大手清酒メーカー8社にアンケート調査したデータなどを基に「酒造業界の7年産原材料用米の現状と政策課題」と題して現状を報告した。

日本酒の国内向け出荷量は年々減少しており、令和6年は約38万klで前年に比べ1.2万kl減少した。アンケート調査結果によると、7年産酒造好適米の60kg当たりの価格は五百万が6年産米に比べ1万0813円、166%の上昇、山田錦が6200円、123%の値上がりになっている。加工用米も全農が2万3800円、全集連が2万2000円から2万3000円で、平均すると前年に比べ約1万円の値上げになっており、酒造メーカーの経営を圧迫している。焼酎業界はコメを5万6268t使用しているが、加工用米の生産量が減少したうえ特定米穀が大幅に値上がりしており、極めて厳しい状況にある。

まとめとして①日本酒、焼酎、米菓などコメ加工食品はコメ需要の重要な分野②主食用米は減少傾向にあるが酒類等のコメ加工品の輸出は増加の可能性がある③酒類は日本酒GI、地域GI、企業国産100%宣言で国産米100%などをあげ、生産者、需要者側が量及び価格とも持続可能になるコメ政策、原料米制度の確立が日本農業、水田農業の存立条件→所得補償による生産者、消費者、コメ加工業者、輸出とが存立する持続可能な制度の確立が必要であるとした。

重要な記事

最新の記事

-

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日 -

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日 -

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日 -

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日 -

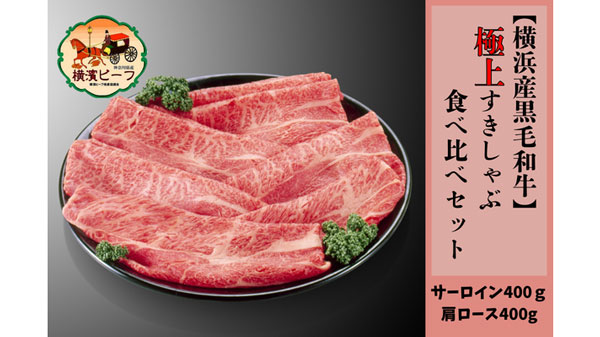

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日 -

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日 -

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日 -

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日 -

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日 -

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日 -

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日 -

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日 -

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日 -

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日 -

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日