脆弱なインフラと戦略的財政出動【小松泰信・地方の眼力】2025年11月12日

近年、わが国では道路陥没、水道管破裂、農業用水路の漏水など、インフラの経年劣化による事故が頻発している。

八潮市道路陥没事故が発する警告

とりわけ今年1月28日に発生した、埼玉県八潮市における道路陥没事故によって、我々の足下がいかに脆弱であるかを思い知ることに。原因は下水道管の破損(漏水)。下水道内の硫化水素濃度が高く、管路の化学的腐食が示唆されている。

国土交通省はこの事故を受け、3月18日に地方公共団体に対し、管径2m以上かつ1994年度以前に設置された下水道管路を対象として、全国特別重点調査を要請した。

同省の報道発表資料(9月17日付)によれば、8月時点での調査結果(概要)は次のように要約される。

腐食しやすい箇所などの優先実施箇所に該当する管路延長は約813km。これらの箇所で潜行目視やテレビカメラによる目視調査を約730km、打音調査等を約137kmで実施。緊急度Ⅰ(原則1年以内の速やかな対策が必要と見込まれる推計延長)と判定された要対策延長は約72km。空洞調査(路面や管路内からの空洞調査、簡易な貫入試験など)を約285kmで実施した結果、空洞は6箇所(うち4箇所で対策済み、残り2箇所は陥没の可能性は低いが早急に対策実施予定)。

この結果を受け、同省は「要対策延長や空洞確認箇所について、道路管理者とも連携した対策の速やかな実施を要請しており、引き続き、これらの取組を技術的・財政的に支援してまいります」としている。

なお、同省による資料「下水道管路の全国特別重点調査(優先実施箇所)の結果について(8月時点)」によれば、緊急度Ⅱ(応急措置を実施た上で5年以内の対策が必要と見込まれる推計延長)は約225kmにも及んでいる。

上下水道はまだまし!?

神戸新聞(9月27日付)の社説は、重点調査の対象が、下水道管の総延長約50万キロ(2023年度末時点)のうち、直径が2m以上で設置から30年以上が経過した約5千kmでしかなく、さらに調査結果が出たのは621kmにとどまっていること。また総延長約50万kmのうち標準耐用年数の50年を経過した管は7%だが、10年後には20%、20年後には42%と急増する見込みであることなどから、「今後の調査で危険な下水道管が増える可能性は高い」と警鐘を鳴らす。

下水道の劣化状況で驚いてはいけないことを、同省の資料「建設後50年以上経過する社会資本の割合」が教えている。これによれば、2040年3月に建設後50年以上を経過する社会資本の割合(約は略)を高い順に示すと、道路橋(道路上に存在する橋)75%、港湾施設68%、河川管理施設65%、トンネル52%、水道管路41%、下水道管渠34%となっている。

これを念頭に置き日本経済新聞(2月2日付)の社説は、「2048年度までの30年間に必要な維持管理・更新費は国交省所管分で176兆〜194兆円」という、同省が18年に試算した結果を紹介し、「他省庁分も単純に合算すれば、維持管理・更新費は年平均で約20兆円になる」ことを示し、「インフラのあり方は社会的な影響が大きく、社会保障制度のように長期的、総合的に考えてしかるべきだ。そのためにも長期的な維持費用をきちんと見積もり、財源確保の必要性に説得力を持たせて現実的な議論を深めたい」と課題を提起する。

打つ手はないのか

「老インフラ時代」という企画で、インフラの老朽化にどう向き合うべきかを問いかけるのは西日本新聞。

10月26日付では、同紙の独自調査から、九州の7県3政令市が管理する橋とトンネル約3万カ所のうち、24年3月末時点で、3割が築50年を経過していること。34年に5割、44年には6割に達する見通しで、対応が急務とする。

11月8日付では、インフラの老朽化が進む陰で、深刻な保守・管理や更新の担い手不足を取り上げている。

下水道管工事は、「汚く」、有害物質の発生と隣り合わせの「危険」を伴う「きつい」仕事、いわゆる「3K」の側面が強く、「やりたがる人は少ない」(関係者)とのこと。

担い手不足は、下水道を管理する自治体も同じ。国交省によれば、市区町村の土木部門の職員は昨年度までの20年間で13%減少。「町を2、3日離れるだけで『何か起きたらどうしよう』と心配になる」と語るのは、長崎県波佐見町水道課係長。

農業インフラも老朽化が進む

農業インフラも同じ問題を抱えている。「2024年度食料・農業・農村白書」に記されている概要は次の通りである。

2023年3月末時点で、基幹的農業水利施設数は7763か所、基幹的水路の延長が5万2073km。これら基幹的農業水利施設は、戦後から高度経済成長期にかけて整備されたものが多く、老朽化が進行しているものが相当数ある。標準耐用年数を超過しているのは、基幹的施設が4535か所、基幹的水路が2万4902km。それぞれ全体の58.4%、47.8%を占めている。 また、経年劣化やその他の原因による漏水等の突発事故については、2023年度は1650件で、高頻度で発生している。農水省は、これらを長寿命化し、ライフサイクルコストの縮減を進めるとともに、突発事故の発生を防止するため、適期の更新整備を推進する、としている。

公共投資で内需拡大

以上見てきたように、高度経済成長期に集中的に整備されたインフラが一斉に更新期を迎えている。換言すれば、その劣化が顕在化してきている。そこで起こった悲劇が八潮市の道路陥没事故。

近年、財政制約と公共事業批判の影響からか、公共投資が後回しにされてきた。その結果がこの悲劇を生んだ。

手をこまねいていれば、犠牲者は続出する。

高市政権は、「戦略的に財政出動を行うことを基本方針」とし、「危機管理投資」を成長戦略の肝にしているそうだ。

だとすれば、人々が道路を歩くことにも、橋を渡ることにも、トンネルを通ることにも恐怖を覚える状況を、一刻も早く解消することこそが「危機管理の要諦」のはず。それができない国を「砂上の楼閣」と呼ぶ。

人々が安心して生活できる基盤づくりのために、インフラの整備・更新に向けた「戦略的財政出動」すなわち公共投資を行うことによって、内需が拡大され、地域産業は息を吹き返し、雇用も維持され、当然災害時の復旧力(レジリエンス)も高まる。

社会に安心・安全をもたらすための公共投資ができなきゃ、事故の犠牲者は浮かばれない。

「地方の眼力」なめんなよ

重要な記事

最新の記事

-

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日 -

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日 -

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日 -

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日 -

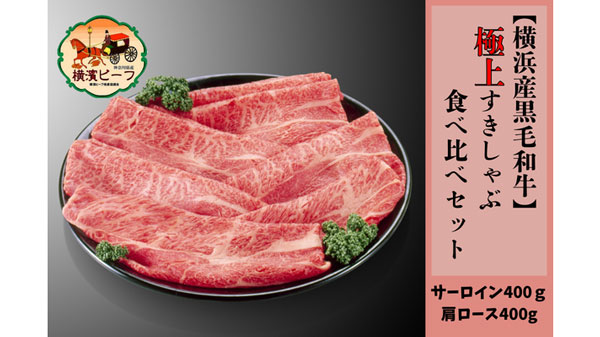

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日 -

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日 -

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日 -

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日 -

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日 -

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日 -

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日 -

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日 -

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日 -

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日 -

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日