【クローズアップ・米生産の将来】コメ 過剰が続くか、不足になるか?2019年12月6日

米の食べ方提案も大切

青山浩子(農業ジャーナリスト・新潟食料農業大学非常勤講師・農学博士)

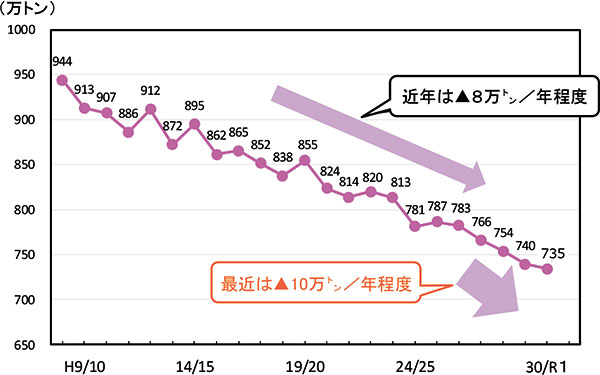

農林水産省が11月に決めた「米の基本指針」では、令和2年産の主食用米の適正生産量は令和元年産より10万t少ない708万t~717万tとした。毎年10万tずつ需要が減少していることなどをふまえたもので、来年も主食用米以外の作物へ誘導を図り、需要に応じた生産を産地に呼びかける。「米は過剰」を前提にした対策だ。しかし、今年9月に本紙がJAの米担当者に聞いた作柄調査では、適正生産量を守るどころか、離農が増え「主食用の需要に応えられていない。生産調整以前の問題」との声や、担い手への農地集約も「限界に来ている」との指摘も多く聞かれた。こうした状況をふまえるとこれからの米生産が懸念されるが、農業ジャーナリストの青山浩子さんは現場の取材を通じて主食の米が足りなくなるのではないかとの観点からの取材結果をもとにNHKラジオで「米生産の将来」をレポートしたところ、生産現場や消費者から率直な声が多く寄せられたという。JAへの提起も含め青山さんに寄稿してもらった。

◆米不足の時代が来る?

農家数の減少を、意欲的な担い手による規模拡大でカバーできるのか。今後の日本の農業を考える際、避けて通れない課題である。

農政ジャーナリストの会が2019年開催した「食料・農業・農村基本法を点検する」と題する4回にわたる研究会で、トップバッターの講師をつとめた東京大学の安藤光義教授は、農林業センサスにもとづいて、「2005年から2010年には農業経営体数は大幅に減ったものの、農地面積は微減にとどまった。だが、2010年から2015年は、農業経営体、農地面積の両方が減った」と、担い手への農地集積が進んでいない実態を示した。

担い手への集積が進まない理由として、筆者は複数の担い手から「預かりたくても、預かることができない」という話をよく聞く。

2019年10月、信越及び北陸地域の各農業法人が主催した「北信越ブロック農業法人研修交流会」のパネルディスカッションでの一場面を紹介しよう。パネラーとして北信越の各県の農業法人協会会長が登壇した。会場から「集落営農組織の後継者不足が深刻だが、壇上の経営者はそうした組織の農地を引き受ける意向があるか」という声が挙がった。壇上の1人が「やってくれという話はあるが、鳥獣害の被害が深刻なところが多い。集落内のみならず、地域全体に電気柵をめぐらすなど、広範囲で環境作りをするぐらいの合意形成がないと、引き受けるのは正直難しい」と苦しい胸の内を明かした。

また、冒頭の農政ジャーナリストの会の研究会で、2番目の講師として登壇した新潟ゆうき(株)(新潟県村上市)の佐藤正志社長は「自分が作付けしている水田の畦畔の除草は何としてもやるが、国道や県道沿いの除草まで手が回らない。だからといって除草をしないとカメムシの温床となる」と話した。1経営体あたりの水田面積が増えるに従い、直接的な米作りのみならず、獣害対策や除草など関連業務が必然的に増えていく。この負担が重いという話は枚挙に暇がない。

構造再編が進めば、農地面積は維持されるというシナリオはあてはまらないとなると、主食である米がいずれは足らなくなるのではないか。興味が湧き、自分なりに調べてみた。

◆稲作経営者の意見は半々

◆稲作経営者の意見は半々

まず、農水省の元幹部などに話を聞いてみた。「担い手が減っても、需要も減っているため、不足という事態には陥らないのではないか」という意見が多かった。

コメについて長年研究している岐阜大学の荒幡克己教授は、単純に「過剰か、不足か」という視点ではなく、今後の米生産動向を見極めるためには、4つの観点から考える必要があるという。具体的には「増産が難しい地域から、増産の余力のある産地移動が起きるかどうか」、「担い手がどれほどのペースで減少するか」、「米価がこの先どう動くか」、そして「需要がどの程度減るか」である。

まず、産地移動について。移動がスムーズにすすめば、全体として供給量は維持できることになる。ただ、西日本と東日本では消費者の米の好みが違い、どの自治体にとっても主食である米の生産を断念することは容易ではない。荒幡教授は「理屈どおりには進まないのではないか」との見解を示した。2点目の担い手及び、3点目の米価については、「集落営農組織の後継者不足や兼業農家の大幅リタイアが考えられる」と指摘した上で「供給力が下がれば、需給が引き締まるだろう。それが、米価上昇へとつながれば、意欲的な農家に増産意欲が芽生えるというシナリオは描くことができる」。そして最後の需要について、「この先も下げ止まるとは考えにくい」とし、明言を避けたものの、急速な米不足について否定的な見解を示した。その一方で、「これまでコメといえば、過剰対策に目が行き過ぎていたが、地域によって供給力が低下しているのは明らか。生産力の衰退に警鐘を鳴らす必要はある」と話す。

一方、筆者は知り合いの稲作農家にアンケート用紙を送り、8人から回答をもらった。

「将来、米が不足する」と答えた人が4人、「不足することはない」という人が4人。答えは二分された。「不足に入る」と回答した人に時期を聞くと、答えはバラつき、早い人で「今後5年以内」、遅い人で「20年後」と答えた。「不足する」と考える主な理由は「大規模経営者も、作期分散や機会・設備への投資を考え、規模拡大が容易ではない」「中山間地など条件不利地は引き受けられないところがある」だった。一方、「不足することはない」と答えた人は、理由として「生産力の低下を上回って、需要が減るから」「人口そのものの減少」「若い人は米を食べないから」を挙げた。

農家の回答は、それぞれが稲作を営む地域の立地条件や担い手の年齢層などを踏まえたもので、地域によって状況は大きく異なると考えられる。それでも、長年、稲作に携わってきた米のプロたちが、供給力の低下を警戒しているという事実は、重く受け止めるべきだと感じた。

主食用米の需要量の推移

主食用米の需要量の推移

◆JAへの期待

こうした材料を準備した上で、11月25日のNHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」に出演した。テーマは「米生産の将来」。担い手が大幅に減っている現状を中心に、コーナーの終盤では米不足の時代が起こりうるかもしれないことにも触れた。この番組に出て2年近くが経つ。今回は、身近なコメがテーマであったのか、過去の出演時より、リスナーからのメールやファックスなど反響は多かったようだった。中でも、農家と思われる人からの反響が多かった。

すべての反響を番組中に紹介できなかったが、農家からは、生産現場の衰退を悲観する声が多かった。「鳥獣害対策に苦労し、自分で作るよりも買ったほうが安い」「自分の子供には『農業は継がなくていい』と言っている。現役農家がそう思ってしまうことは本当に残念」「なぜ、稲作農家が採算に乗らないのか、後継者が継ぎたがらないのか原因を徹底的に洗い出さないと農業問題は解決しない」「RCEP(東アジア地域包括的経済連携)が実現すると、日本の農業はどうなるのか」など。

一方、消費者と思われる人たちからは、「自分が米を食べるのは牛丼屋か寿司屋ぐらい。自分で米を炊くことはなくなった」という声もあれば「米を食べることが格好いいと認知されれば、若い人も食べる。食べ方の提案が必要」という声もあった。立場の違いこそあれ、米の生産がどうなるか、人々の関心事であることは確かだと感じた。

消費者の関心事を先取りしたような動きが、米産地にすでに起きている。前述の新潟ゆうきの佐藤正志社長は、村上市内にある複数の稲作法人の有志による組織を立ち上げた。まず、税理士など専門家を講師として招き、税務や財務に関する勉強会を行うなど法人自らの体質強化から始めた。将来は、組織内で農業機械の貸し借りを行ったり、担い手不在の集落の稲作を引き受けたりと、地域として米生産を維持していくための体制づくりを整える計画という。

「米がいつか不足するのではないか」という私の仮説は、今回の取材だけでは検証できなかった。不足がもたらす影響力の大きさを考えたら、検証できなかったのは幸いといえる。それでも、地域ぐるみで受け皿を作ろうという村上市のような動きは、今後各地に広まっていくだろう。全国のJAもおそらく同様の仕組みの必要性を感じているのではないか。受け皿を作ったり、受け皿が十分機能するように地域内の農家に働きかけたりすることは容易なことではない。それでも、地域の農家との密なネットワークを構築しているJAが本領発揮できる場面であり、その果たす役割は大きい。

もうひとつJAに期待したいのは消費者対策だ。国内における米の需要増加は期待しにくいが、ラジオのリスナーの「格好いい食べ方」を含め、米の食べ方提案はまだ開拓の余地が残されている。JA女性部やフレッシュミズなど女性視点を活かし、新たな食べ方、おしゃれな食べ方をこれでもかというほど提案していく。消費の喚起こそ、JAに期待したい分野だ。

(あおやま・ひろこ)愛知県生まれ。筑波大学生命環境科学研究科修了。会社勤務を経て、1999年より農業ジャーナリストとして活動開始。主に生産現場を取材し、農業関連の月刊誌、新聞各紙に連載。2018年4月より新潟食料農業大学非常勤講師。

重要な記事

最新の記事

-

兜の緒締め農政を前に 鈴木農相2026年2月10日

兜の緒締め農政を前に 鈴木農相2026年2月10日 -

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月10日

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月10日 -

持続可能な食に貢献 受賞団体を表彰 第1回サステナブルガストロノミーアワード2026年2月10日

持続可能な食に貢献 受賞団体を表彰 第1回サステナブルガストロノミーアワード2026年2月10日 -

5年契約で「最低保証」 先見通せる米作りに JAえちご上越2026年2月10日

5年契約で「最低保証」 先見通せる米作りに JAえちご上越2026年2月10日 -

米価高騰でも購入「堅調」 2025年 節約志向で安い米にシフト2026年2月10日

米価高騰でも購入「堅調」 2025年 節約志向で安い米にシフト2026年2月10日 -

おいしいご飯は「研いだらすぐ炊飯」に驚き 食育の重要性も アサヒパックと象印マホービンがお米マイスターと意見交換会2026年2月10日

おいしいご飯は「研いだらすぐ炊飯」に驚き 食育の重要性も アサヒパックと象印マホービンがお米マイスターと意見交換会2026年2月10日 -

コメ先物市場は先行きを示す価格指標になり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月10日

コメ先物市場は先行きを示す価格指標になり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月10日 -

農水省「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」事業 公募開始2026年2月10日

農水省「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」事業 公募開始2026年2月10日 -

本日10日は魚の日「剣先イカ」や「あわび姿煮」など140商品を特別価格で販売 JAタウン2026年2月10日

本日10日は魚の日「剣先イカ」や「あわび姿煮」など140商品を特別価格で販売 JAタウン2026年2月10日 -

日本の「おいしい」を食卓へ「つなぐプロジェクト」ライフ首都圏店舗で開催 JA全農2026年2月10日

日本の「おいしい」を食卓へ「つなぐプロジェクト」ライフ首都圏店舗で開催 JA全農2026年2月10日 -

2025年「農業」の倒産は過去最多を更新 初の80件超え 帝国データバンク2026年2月10日

2025年「農業」の倒産は過去最多を更新 初の80件超え 帝国データバンク2026年2月10日 -

【人事異動】北興化学工業(3月1日付)2026年2月10日

【人事異動】北興化学工業(3月1日付)2026年2月10日 -

売上高14.6%増 2026年3月期第3四半期決算 日本農薬2026年2月10日

売上高14.6%増 2026年3月期第3四半期決算 日本農薬2026年2月10日 -

電気自動車用(EV用)充電器 コメリ27店舗に設置2026年2月10日

電気自動車用(EV用)充電器 コメリ27店舗に設置2026年2月10日 -

宮崎県産みやざき地頭鶏とピーマン使用「宮崎ケンミン焼ビーフン」販売開始2026年2月10日

宮崎県産みやざき地頭鶏とピーマン使用「宮崎ケンミン焼ビーフン」販売開始2026年2月10日 -

宮崎県「こだわりの業務用農水産物加工品」紹介イベント・商談会を開催2026年2月10日

宮崎県「こだわりの業務用農水産物加工品」紹介イベント・商談会を開催2026年2月10日 -

「2025年度 こくみん共済 coop 地域貢献助成」50団体に総額約1996万円を助成2026年2月10日

「2025年度 こくみん共済 coop 地域貢献助成」50団体に総額約1996万円を助成2026年2月10日 -

累計出荷本数200万本超「のむメイトーのなめらかプリン」数量限定で復活発売 協同乳業2026年2月10日

累計出荷本数200万本超「のむメイトーのなめらかプリン」数量限定で復活発売 協同乳業2026年2月10日 -

養豚DXのEco-Pork「インパクトレポート2026」を公開2026年2月10日

養豚DXのEco-Pork「インパクトレポート2026」を公開2026年2月10日 -

農業温室・畜舎・工場向け「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」全国で提供開始 オプティム2026年2月10日

農業温室・畜舎・工場向け「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」全国で提供開始 オプティム2026年2月10日