【緊急寄稿】「スーパーから米がない」を教訓に 「減田」やめ備蓄柔軟に 横浜国大名誉教授・田代洋一氏2024年8月30日

スーパーの店頭に米がない――と騒がれてから久しい。横浜国立大学名誉教授の田代洋一氏は、外因のせいにせず適正備蓄や生産コスト補償など根本的な政策が求められていると指摘する。

スーパーから米消失

横浜国立大学名誉教授 田代洋一氏

店で隣りの客が携帯を取り出し、スーパーから米がなくなっている写真を見せてくれた。黒い棚底がむき出しになっているのは不気味だ。

農水大臣は7月19日に至っても「民間在庫量は十分に確保されている」とし、副大臣は8月23日、米収穫も早まり出荷も前倒しされるので「品薄状態は今後解消していく」とした(日本農業新聞8月1日、24日)。

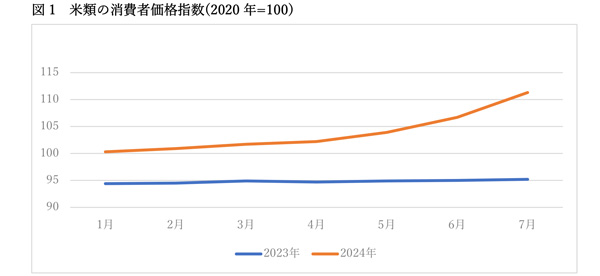

しかし、これらの発言はおかしい。第一に、図1によれば、米の消費者価格は2023年には安定していたのに、2024年は年初から値上がり傾向にあり、対前年同月比は6月107%、7月111%になっている。市場メカニズムは明らかに「民間在庫量は十分」ではなく、「品薄感」を示している (米需給のひっ迫感に関する米穀機構のデータについてはJAcom7月5日。その後7月分も公表された)。

注.総務省「消費者物価指数」による

第二に、大臣のいう「民間在庫量は十分」は、仮にそうだとしても全国数字だ。ひっ迫は必ず具体的地域から起こる。流通在庫はそれを見越した量でなければならない。

第三に、副大臣の発言も、「端境期だから仕方ない」と言うに等しい。少なくとも毎日の主食である米について、そんな言い方はないだろう。しかも図1に見るように、端境期にいつもそうなったわけではなく、今年は異常だった。それをインバウンド需要や南海トラフ情報のせいだけにしてはなるまい。

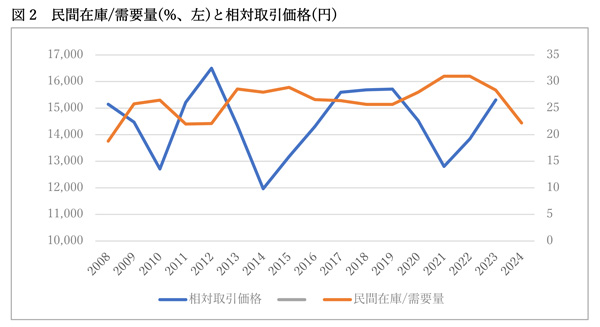

農水省「米穀の需給及び価格の安定に関する基本方針」(2024年7月)では、2024年6月末の民間在庫は156万トン。在庫量の需要量に対する割合(以下、「在庫率」)は22.2%。これは、図2でも2009年以来の最低水準で、起こるべくして起こった米不足と値上がりだ。

FAOは適正な穀物在庫水準を18%としているが、図2の日本の経験では、22%でも流通在庫不足だった可能性が高い。日本は、日本の状況にあった適正在庫率をもつべきだというのが今回の教訓だ。

注1.農水省「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指標」(2024年7月)データによる

注1.農水省「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指標」(2024年7月)データによる

2.相対取引価格は、当該年産の平均価格

なお先の「基本方針」は、2025年6月末民間在庫を152万トンとしている。米消費が毎年10万トン減っていくなかで、今年より4万トン減は当然とみているようだが、今年の経験からして、それは危ない。

米需給政策を考える

他方で民間在庫が多すぎることは、過剰の現れであり、米価下落をもたらす。そこで需給調整は民間の流通在庫依存だけでなく、市場隔離的な国家備蓄の役割も求められる。

米過剰下で財政当局は一貫して「単年度需給均衡論」(来年食べる分しか今年の米を作らせない)を押し付けてきた。しかし自然を相手とし豊凶のある農産物については、「単年度」ではなく「ゆとりある需給均衡」が求められる。

単年度均衡論への固執は1993年の「平成の米騒動」の一因となり、ウルグアイラウンド妥結、食管法の廃止と食糧法の制定、そして新基本法の制定へと政策を変えた。

食糧法で国家備蓄が法定され、当初は150万トン程度とされたが、その後100万トンに改められて今日に至っている。備蓄は改正基本法では食料安全保障確保の一環とされたが(第2条2)、食料緊急事態法(不測事態法)の対象とはならず、平時のそれに位置づけられているが、それがいつ、いかなる基準で放出されるかは定かでない。

政府は備蓄を過剰対策に用いることは拒否しているが、過剰対応、民間在庫との併用、不測への備えなどいくつかの機能を併せ持つ柔軟な制度にすべきだ。

「減反」から「減田」へ

「ゆとりある需給均衡」に向けて一定の在庫率をキープするには、それだけの供給力の確保が欠かせない。しかるに、安倍官邸農政が生産調整政策を「廃止」して以降、水田減らしが政策基調になっている。

国が割り当てる生産調整政策は「廃止」したものの、水田がある限りは主食用米生産は避けられず、それを他作目に転換するには一定の金銭的補償が必要になる。その財政負担を減らすには、元となる水田そのものを減らす必要がある。こうして「減反から減田へ」が政策基調になる。

それが例えば「水張り」(5年に1度は水張りしないと水田とみなさない)問題であり、さらには水田の畑地転換政策である。改正基本法でも「水田の汎用化及び畑地化」(第29条)がうたわれた。

改正基本法とは一体、何なのか。それを端的に示すのが、「経済財政運営と改革の基本方針2024について」(6月、いわゆる「骨太方針」)である。そこでは改正基本法の「初動5年間で農業の構造転換を集中的に推し進める」、すなわち「水田の汎用化・畑地化を含め輸入依存度の高い食料・生産資材の国内生産力拡大等の構造転換を推進する」としている。

そして「生産力拡大」には注がつけられ、2030年までに作付け面積を小麦9%、大豆16%、米粉用米188%、飼料作物32%増などとされ、そのこと自体は食料安全保障に貢献するだろう。つまり改正基本法とは、食料安全保障を表看板に押し立て、その下で水田農業構造改革を追求すことであり、畑地化(減田)がその一環に据えられる。

しかし食料安全保障が本命なら、まず大切なのは主食・「米」であり、水田なら水稲にも麦大豆にも即応できるが、畑地化してしまえば、まず水田に戻す作業が必要になる。水路までつけるのは大変な作業だ。

水田の貯水機能は、年々大型化し頻発化する台風水害に対して、いよいよ重要になっている。「田んぼダム」を増やす必要がある。アジアモンスーンの気候風土にあって災害列島化している日本に必要なのは水田の多面的機能であり、「減田」政策は食料安全保障のためにもとるべき道ではない。

西から水田が崩れていく

「減田」などと言わなくても、既に水田農業は弱り切っている。この10年、水田面積は5%減った。西南暖地では15%以上の減だ。主食用米面積は18%減、水稲の農業経営体数は45%減だ(日農7月21日)。いずれも西日本の減少率が高い。米供給量の2023/24年と前年を比較すると、全国で14%減、京都以東は13.2%減だが、以西は16.2%減だ(先の「基本方針」の数値に基づく)。お天気が西から代わるように、水田農業が西から崩れていく。

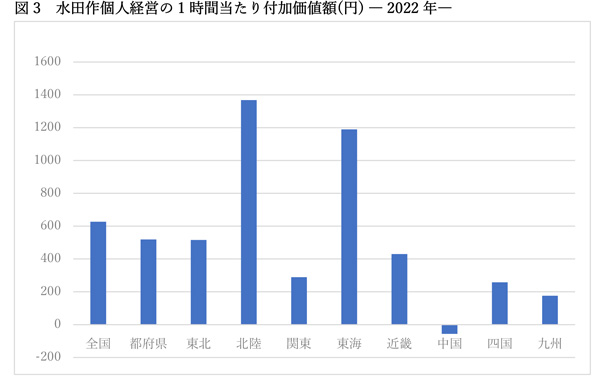

図3に水田作経営(個人経営)の1時間当たり付加価値(=農業所得+支払い労賃・利子・小作料)をみた。農業所得だと、水田作経営の全農業経営体の1時間当たり平均は10円!、関東以西は全てマイナスで、図示に忍びないので、付加価値をとった。

結果は西日本を中心に最賃制賃金の2分の1、3分の1以下で、西日本で米をつくる経済的インセンティブはない(関東東山も個人経営としては低いが、平野部では大規模法人経営等が展開している)。そういう村の人たちに「なぜ米を作るのか」を聞くと、「赤字なのは分かっているが、田んぼを守るためには」という声が返ってくる。つまり「そこで生きる」ためだが、そう言う人々も老いていく。

注.農水省「営農類型別経営統計」による

価格転嫁論は、それ自体は大切なことだが、農業労働評価(労働コスト)を抜きにしがちだ。他方で、労働コストをまるまる価格転嫁すると消費者はついていけない。

上来述べてきた適正在庫、備蓄と労働コストの補償を貫く政策として直接支払い政策が欠かせない。同政策は民主党の米戸別所得補償政策で政党対立の渦中に嵌(はま)ったが、党派を超えて検討すべき課題である。

重要な記事

最新の記事

-

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日 -

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日 -

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日 -

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日 -

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日 -

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日 -

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日 -

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日 -

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日 -

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日 -

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日 -

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日 -

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日 -

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日 -

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日 -

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日 -

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日