【農業・農協改革】協同組合の理念を実践 宮永均・JAはだの(神奈川県)参事2014年12月18日

・改革案は“規制強化”

・総会には准組合員も

・仲間づくりを基本に

・「3つの共生」を実行

・連合会は事業の支え

農業・農協改革の目的は農業者の所得向上と地域の活性化にあるはずだ。その具体策をどう考えることこそが、総選挙でも問われることのはずだし、その重要性は選挙後も変わらない。しかし、選挙後にも議論が本格化するとされる農協改革は「中央会改革」と「准組合員問題」が焦点となる見込みで、なぜこれが農業と地域活性化につながるのか、と現場には疑問と反発が強い。

このシリーズではまさに現場を担ってきたJAトップ層に農協改革はどうあるべきかを語ってもらってきたが今回は宮城県のJAみどりの・阿部専務と神奈川県のJAはだの・宮永参事(別記事参照)に聞いた。阿部専務は農業生産法人を立ち上げ経営に携わり現在は県法人協会の会長も務める。「地方創生は農協こそが担う組織」と強調する。JAはだの・宮永参事の記事で掲載したのはJAはだのの「総会」風景である。会場は正組合員だけではなく准組合員でぎっしり埋まっている。宮永参事は「准組合員もあくまで協同組合の一員」と強調している。聞き手は田代洋一・大妻女子大教授。

正・准組合員の区別なく

◆改革案は“規制強化”

田代 JAはだのは、協同組合の原則を大切にしながら、地域に密着した事業を展開されています。いま、さまざまな形で農業・農協攻撃が強まっていますが、JAはだのが実践してきたことを踏まえて、どう考えているのかお聞きしたい。まず、JA「改革」についてJAグループは、来年春をめざして腹を固めなければなりません。農協攻撃をどうみますか。

田代 JAはだのは、協同組合の原則を大切にしながら、地域に密着した事業を展開されています。いま、さまざまな形で農業・農協攻撃が強まっていますが、JAはだのが実践してきたことを踏まえて、どう考えているのかお聞きしたい。まず、JA「改革」についてJAグループは、来年春をめざして腹を固めなければなりません。農協攻撃をどうみますか。

宮永 政府・規制改革会議は、自主的な組織である農協に規制強化という方向で考えているようだが、これは違和感があります。JAは国の機関だった国鉄や郵政事業とは違い、協同組合の理念に則り、綱領と協同組合の7原則を大事にして事業してきた歴史があります。

田代 その通りで、規制を取り払おうという規制改革会議が、自主的な組織に対して規制を強化するというのは、本質的におかしい。

宮永 准組合員が増えていますが、協同組合7原則のなかで、特に地域への貢献ということで、JAはだのは、准組合員も同じ組合員として考え、一緒に歩んできました。昭和38年、41年と合併を重ねてきましたが、当初の准組合員は300人程度でした。都市化が進んで人口が増え、JAの事業を利用する市民が増えました。こうした市民が准組合員となって、当初から総会に出席しています。

田代 規制改革会議は、まず利益を上げて組合員への還元と、将来への投資をするべきだとしていますが、それでは株式会社と同じになってしまう。

宮永 農協法第8条の「最大の奉仕」を削除すると協同組合でなくなります。規制改革会議によると、事業は利益を追求するもので、利益が出たら出資者に配当すべきだというが、協同組合を理解していない者の考えだといわざるを得ません。

田代 利益追求であれば、独禁法適用除外も法人税の優遇も必要ないということになるでしょう。協同組合の利益は、最大限の奉仕をしたうえで、結果としての剰余ということですね。剰余金の処分はどうしていますか。

宮永 ひとつは3%の出資配当です。年間平均残高10万円以上の定期貯金高には0.1%の事業分量配当をつけています。またホームセンターの肥料、農薬、さらにガソリン価格などのモニタリングを行い、組合員への供給メリットを追求しています。予約購買の資材は、注文したものを自分で引き取りに来ていただく自己取りをお願いし、価格、物流のメリットを追求しています。広域合併していないので、どこからでも30分以内で自己取りができます。最初は一部の組合員から反発もありましたが、今では理解していただいています。

◆総会には准組合員も

田代 規制改革会議は、JAから信用・共済事業を切り離し、経済事業に専念する専門農協になれといっていますが。

宮永 事業分離されると、JAは成り立ちません。営農指導は組合員に対するサービス事業のようなもので、それにかかる経費を組合員からもらうことになったら、誰もJAを利用しなくなります。その結果、貯金はJA以外でもよいということになって、JAの事業そのものが崩壊してしまうでしょう。

田代 組合員や地域の人には、JAの事業、活動への参加をどのように働きかけていますか。

宮永 機関紙「JAはだの」を初め、地域コミュニティ紙の発行、イベントを行うなどで働きかけています。また組合員や地域の協力でくらしをよくしようと、仲間づくりに力を入れています。女性部では、班による生活購買品の共同購入のほか、「食」の分野では、ふるさと料理教室を幼稚園の保護者を対象に開催。要望に応じて、中学校に出前授業も行っています。健康福祉大会、趣味の発表会、「文化交流会」と、さまざまです。

こうした活動を通じて、准組合員の拡大、正組合員の複数加入に努めました。地域協同組合的な意味でJAの勢力拡大です。それも活動に参加した組合員が他の人に加入を呼び掛けるよう勧めています。このため出資金を1万円にして、若い人が加入しやすいように努めました。

田代 正組合員と准組合員の事業利用の割合はどうですか。

宮永 貯金の構成は、2070億円のうち正組合員とその家族が36%。准組合員とその家族が745億円で45%。貸出しは正組合員が約半分となっています。従って准組合員を外すと信用事業は成り立ちません。

田代 准組合員が多くても、経済事業を疎かにしない。准組合員は単に顧客対策、経営対策としてでなく、仲間として存在するということですか。

宮永 あくまで協同組合の一員です。総会では、本人出席1500人余りのうち正組合員は800人余り、残りのおよそ半分は准組合員です。また地域座談会を市内84会場で行い、准組合員も自由に参加いただいています。准組合員だけの座談会も3つあります。

機関紙や総会資料の配布など、運営について正・准の区別はありません。毎月26日の組合員訪問日には全組合員が手分けして、准組合員を含む1万1000戸の世帯を訪問しています。組合員教育事業では、1年の基礎講座、組合員講座、さらに組合員講座修了者を対象とした2年の専修講座を設けています。もちろん、准組合員にも受講を呼び掛けます。

◆仲間づくりを基本に

田代 准組合員には理事の選出権はないものの、理事の構成など、もう少しカウントしてもよいのではという意見もあります。直ちに共益権をというのは飛躍がありますが、どう考えますか。

田代 准組合員には理事の選出権はないものの、理事の構成など、もう少しカウントしてもよいのではという意見もあります。直ちに共益権をというのは飛躍がありますが、どう考えますか。

宮永 現在の理事は36人。准組合員をはじめ、地域住民に必要とされる「食」と「農」を軸に、地域に根差した協同組合の役割を果たさなければなりません。このため准組合員を農業の新たな担い手として、またJAが行う地域づくりの一員として、共にJA運営への参加を進める必要があります。組合員への共益権は、准組合員の代表として総代や理事を選出し、その人に共益権を与えるなどしたらどうでしょうか。全員にというのは無理があるように思います。

田代 西川前農相は、地域のことはJAの仕事ではないといっていますが、農協は地域に深く関わっています。「じばさんず」や「はだの都市農業支援センター」設置のきっかけは。

宮永 「じばさんず」は、安全・安心の農産物を提供するため、平成14年に設置しました。また都市農業支援センターは地域農業の司令塔の役割を発揮するため、JAが秦野市にはたらきかけて18年に設置しました。これは市と農業委員、それに農協の三者が垣根を越えて農業支援の機能を一本化(ワンフロア化)したもので、職員構成は市農産課4人、農業委員会1人、JA2人です。

また「はだの市民農業塾」は3つのコースがあり、そのなかの新規就農コースは、修了すると40aの畑を借り就農します。

今日までに59人が修了し、うち46人が市内で就農し、生産した農産物を「じばさんず」に出荷しています。さらに、特定農地貸付事業(さわやか農園)は、これまで227人が利用し、80人が准組合員になりました。就農して正組合員になるケースもあります。

(写真)

准組合員も出席する総会(2014年5月の通常総会)

◆「3つの共生」を実行

田代 協同組合は教育に始まり、教育に終わるといわれるが、JAはだのは教育基金を積みたてていますがどのような仕組みですか。

宮永 基金は組合員一人当たり1人5万円を目標に積み立て、いま6億3000万円に達しました。組合員に協同組合を知ってもらう目的で昭和57年にスタートしました。基礎講座のほか、組合員講座(農政、生活)、専修講座があります。

さらにJAグループの方針である消費者・次世代・アジアの「3つの共生運動」にそって、アジアの農協と姉妹・友好協定を結び、組合員15人ほどを募集し、毎年2か国を訪問しています。対象は韓国、台湾、ベトナムで、参加者の半数が准組合員で、個人の経費負担は2割ほどです。さらに年1回、著名な経済学者などを招き文化講演会を開いています。

田代 「改革」について。とくに県中、全中にどんな機能が必要と思いますか。

◆連合会は事業の支え

宮永 全国監査機構は会計・指導監査の両面から適切に対応しています。これを廃止して、公認会計士がそこまで適切に監査できるでしょうか。指導監査をなくして自主判断に任すといいますが、果たして単位JAが経営リスクを適切に判断し、組合員に最大奉仕する経営ができるか疑問です。

田代 監査の内容が劣って、地域によってばらばらになり、お金はかかるということですね。一方信用事業は、一層の合併を進めるべきという意見がありますが。

宮永 JAはだのは過去2回の合併構想を流しました。組合員が合併を望まなかったからです。地域活動が重要という意味で、これでよかったとも思っています。ただ経営面で心配がないわけではありません。全国694JAの中でまん中くらいですが、貯金量2000億円ではやはり心細い。

田代 自治体の範囲で一緒に、地域を大切にということですね。全農の株式会社化についてはどう考えますか。

宮永 ぴんときませんね。現実に購買仕入れは100%近い系統利用で、リスクも全農が持ってくれます。独禁法の適用除外の廃止は、農産物の共販に大きな影響が予想されます。決済における事務リスクも心配で、代金回収も問題が残るでしょう。694のJAが個別に仕入れるようになったら、商系が相手にしなくなるのではないでしょうか。

田代 貴重なご意見ありがとうございました。

【インタビューを終えて】

農業地帯で長年、農業法人を経営してこられた阿部専務、大都市近郊地帯の宮永参事、地域もキャリアも異なるが、地域の位置づけ、「利益」の考え方、中央会機能の重視では、意見は驚くほど一致している。

阿部専務は「地域は集合体であって縦割りではないからこそ総合農協が必要」、「全中は地方創生機能をもつべき」とする。農業法人を立ち上げ経営してきた阿部専務のキャリアはまさに規制改革会議が理想とする農業経営者像だ。そういう人が「改革」に真っ向から異を唱えている現実を直視すべきだ(別記事参照)。

JAはだのは地域協同組合をめざし、「じばさんず」、デイケアセンター、都市農業支援センター、市民農業塾等を設立し、多くの新規就農者を迎え入れている。総会の出席者の半分弱は准組合員だ。准組合員の利用を制限されたら農協が成り立たなくなる事情もデータで説明された。阿部専務も准組合員は自分の意思で参加していることを強調される。

「改革」は、農協はまず利益を上げるべきとするが、阿部専務は、利益は「農協が組織体として継続していくためのもの」とし、宮永参事は、奉仕した「結果としての剰余」を強調し、価格競争が激しいなかで、まず期中にいかにメリットを付与するかが大切だとする。

お二人とも全国統一した基準による全国監査機構の重要性を指摘する。農協は全国で一つのJAグループを構築している。その監査が全国バラバラであっていいはずがない。

地域は違っても農協人の考えることはひとつ、を実感した。

(田代)

(関連記事)

・【農業・農協改革】地方創生は農協が担う 阿部雅良・JAみどりの(宮城県)代表理事専務(2014.12.15)

重要な記事

最新の記事

-

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日 -

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日 -

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日 -

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日 -

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日 -

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日 -

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日 -

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日 -

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日 -

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日 -

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日 -

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日 -

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日 -

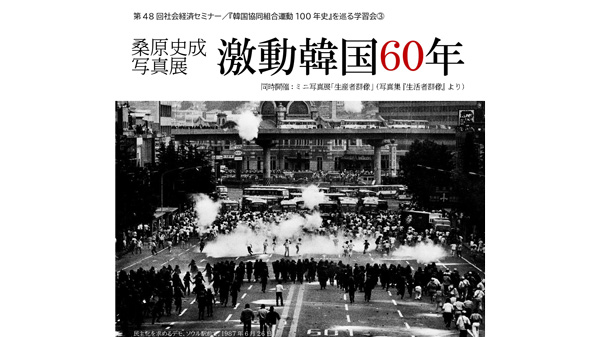

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日 -

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日 -

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日 -

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日 -

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日 -

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日 -

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日