JAの活動:パラグアイの日本人

【パラグアイの日本人[4]】農協存亡の危機2013年4月23日

パラグアイ(パ国)の大豆のほとんどは搾油用で、シカゴ穀物相場を見ながら各農協の判断で巨大穀物商社に販売する。この大豆がどこで加工され、消費されるかは不明だ。

日系のフラム農協とピラポ農協は1978年、高値の好機を逃し、予定価格の3分の1以下で売ったことがあった。両農協とも理事が総辞職。ピラポ農協では執行部への不信感が頂点に達し、総会は紛糾。多くの組合員が脱退した。

また、収穫物保存サイロの建設でイグアス農協は存亡の危機に立った。当時は業者のサイロを借りていたが、その手間と費用から自前のサイロ建設借金の返済は可能と判断し、79年に建設に踏切る。ところが農地拡張は計画どおり進まず、記録的な異常気象の連続で減収が続き、借入金は2年後に4倍に膨張した。

また、収穫物保存サイロの建設でイグアス農協は存亡の危機に立った。当時は業者のサイロを借りていたが、その手間と費用から自前のサイロ建設借金の返済は可能と判断し、79年に建設に踏切る。ところが農地拡張は計画どおり進まず、記録的な異常気象の連続で減収が続き、借入金は2年後に4倍に膨張した。

この当時の南米各国の超インフレ、パ国経済の低迷による金融引締め策で、計画はさらに狂い、農協は窮地に陥る。加えて、大豆国際相場の高値好機を逸す、JICA(国際協力機構)のドル建て借金の高騰(10倍)と悪いことは続いた。

それでも、その後は豊作に恵まれ、初めは苦しんだドル高騰が次第に有利に作用し、農家も農協も立ち直ることができた。

その間、大型機械化への転換は新たな問題をもたらしていた。まず大雨による土壌流亡だ。だが不耕起栽培がそれを克服させた。収穫が終わると、耕起せず次の播種を行なう。

イグアス移住地の日本人2人がその播種機をメーカーに作らせ、83年に成功。それが全パに普及する。まさに農業革命だった。

大豆の病気では90年代にカンクロ病、2000年に入ってサビ病が蔓延。農薬等でコストが高騰した。一方で病気に強い品種の開発も進んだ。

頑固な雑草も次々に出現。高価な除草剤も開発されたが、耐性の雑草が出て、イタチごっこが続く。そのために離農した仲間もいた。雑草から救ったのが、04年に解禁になったGM(パ国ではランドアップ耐性から「RR」=ラウンドアップレディ)大豆だった。

「RRがあるから農業が続けられた」と振返る日本人農業者は、今も多い。

(写真)

2008年当時のイグアス農協の穀物サイロ

(食と農・環境ジャーナリスト(家の光協会OB 若槻武行)

(つづく=第5回(最終回)は5月上旬に掲載します)

【短期連載:南米パラグアイの日本人移住者】

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(175)食料・農業・農村基本計画(17)輸出の促進(輸出拡大等による「海外から稼ぐ力」の強化)2026年1月10日

シンとんぼ(175)食料・農業・農村基本計画(17)輸出の促進(輸出拡大等による「海外から稼ぐ力」の強化)2026年1月10日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(92)キノン(求電子系)【防除学習帖】第331回2026年1月10日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(92)キノン(求電子系)【防除学習帖】第331回2026年1月10日 -

農薬の正しい使い方(65)除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第331回2026年1月10日

農薬の正しい使い方(65)除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第331回2026年1月10日 -

「課題解決まで工事させない」 鴨川メガソーラーで熊谷知事 後追い規制、及ばぬ歯がゆさも2026年1月9日

「課題解決まで工事させない」 鴨川メガソーラーで熊谷知事 後追い規制、及ばぬ歯がゆさも2026年1月9日 -

【2026新年号】藤井聡京都大学教授にインタビュー 政府がすべきは「個別所得補償」2026年1月9日

【2026新年号】藤井聡京都大学教授にインタビュー 政府がすべきは「個別所得補償」2026年1月9日 -

(468) テロワールの先へ - 食文化とテクノワール【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月9日

(468) テロワールの先へ - 食文化とテクノワール【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月9日 -

JAタウンのショップ「ホクレン」おすすめ25商品を「お客様送料負担なし」で販売中2026年1月9日

JAタウンのショップ「ホクレン」おすすめ25商品を「お客様送料負担なし」で販売中2026年1月9日 -

岐阜県産いちご「濃姫」フェア「みのるダイニング名古屋店」で開催 JA全農2026年1月9日

岐阜県産いちご「濃姫」フェア「みのるダイニング名古屋店」で開催 JA全農2026年1月9日 -

東山動植物園いのちつなぐ基金からブロンズパートナー認定 JA愛知信連2026年1月9日

東山動植物園いのちつなぐ基金からブロンズパートナー認定 JA愛知信連2026年1月9日 -

JA常陸と初コラボ「献血してほしいもキャンペーン」実施 茨城県赤十字血液センター2026年1月9日

JA常陸と初コラボ「献血してほしいもキャンペーン」実施 茨城県赤十字血液センター2026年1月9日 -

2025農薬年度緑地・ゴルフ場向け農薬出荷実績公表 緑の安全推進協会2026年1月9日

2025農薬年度緑地・ゴルフ場向け農薬出荷実績公表 緑の安全推進協会2026年1月9日 -

デザミス「U-motion」、スマート畜産市場で国内シェア首位2026年1月9日

デザミス「U-motion」、スマート畜産市場で国内シェア首位2026年1月9日 -

アリスタと開発したバイオスティミュラント「ロダルゴ」発売 サカタのタネ2026年1月9日

アリスタと開発したバイオスティミュラント「ロダルゴ」発売 サカタのタネ2026年1月9日 -

宮崎県発・持続可能な農林水産業に挑戦「みやざきGRIP」成果報告会を開催2026年1月9日

宮崎県発・持続可能な農林水産業に挑戦「みやざきGRIP」成果報告会を開催2026年1月9日 -

おつまみにぴったり「しゃり蔵 ザクザクッ韓国のり風味」新発売 亀田製菓2026年1月9日

おつまみにぴったり「しゃり蔵 ザクザクッ韓国のり風味」新発売 亀田製菓2026年1月9日 -

24店舗それぞれの地域の恵み「いちごの日」限定ケーキが登場 カフェコムサ2026年1月9日

24店舗それぞれの地域の恵み「いちごの日」限定ケーキが登場 カフェコムサ2026年1月9日 -

「ご当地くだものフルーチェ」に「北海道産富良野メロン」新発売 ハウス食品2026年1月9日

「ご当地くだものフルーチェ」に「北海道産富良野メロン」新発売 ハウス食品2026年1月9日 -

役職員19人が沖縄戦跡を視察 戦後80年「戦争と平和」を再認識 パルシステム連合会2026年1月9日

役職員19人が沖縄戦跡を視察 戦後80年「戦争と平和」を再認識 パルシステム連合会2026年1月9日 -

野菜収穫体験「スマート農業体験フェス」開催 くまもとSDGsミライパーク2026年1月9日

野菜収穫体験「スマート農業体験フェス」開催 くまもとSDGsミライパーク2026年1月9日 -

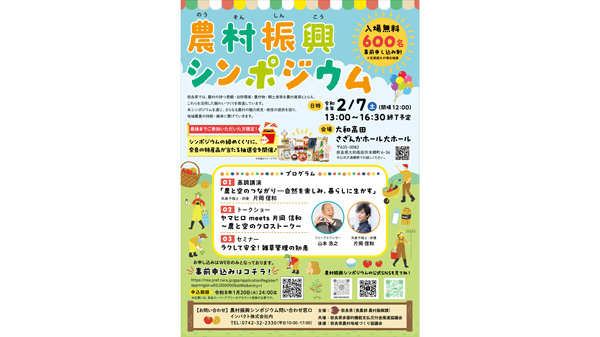

奈良県「農村振興シンポジウム」2月7日に開催2026年1月9日

奈良県「農村振興シンポジウム」2月7日に開催2026年1月9日