JAの活動:JA全中 営農担い手支援事業特集

【全国集落営農サミット】生産と暮らし支える集落営農(後半)2017年8月10日

・組織づくり加速化を

・機能強化へ広域連携も

JA全中は7月27日に第2回全国集落営農サミットを東京都内で開いた。テーマは「集落営農の経営発展・機能強化に向けて」。集落営農組織からの実践報告と学識者による研究報告、課題提起が行われた。集落営農は単なる規模拡大した生産組織ではなく、暮らしを支え農地を集落で守るための協同活動であり、サミットでは、持続的な農業生産と地域社会づくりのために、未組織地域ではさらに集落営農の組織化が急務となっていることや、広域連携による機能強化も必要になっていることなどが明らかになった。

※前半の記事へ、こちらから移動できます。

【実践報告:1】家族含め全員が組合員

〈長尾忠敏・萩アグリ(株)取締役〉

萩アグリは山口県の日本海側の地域で活動してきた6つの集落営農組織が出資して設立した連携組織である。

萩アグリは山口県の日本海側の地域で活動してきた6つの集落営農組織が出資して設立した連携組織である。

中山間地域で大規模な集落営農法人の設立は困難。しかし、集落単位の法人では若者雇用などは難しいことから、人材育成と機械の共同利用などを進めるために集落ごとの法人は活かして共同法人とした。

24年から意見交換を始め28年に新法人を立ち上げた。行政やJA主導ではなくそれぞれの集落営農法人を構成しているリーダーたちが中心となって話し合いを進めた。

報告した長尾氏は「できることからやっていこうと、まず各法人から出資することを決めスタートした。走りながら考えるしかない」と話した。

生産資材の一括購入、機械の共同利用によるコスト削減、機械更新に向けた内部留保などの役割を担う。28年度は大豆ほ場の集積に取り組み、JAからのリースで大豆作業機械を導入、効率的な運用で適期作業と高品質多収量をめざしている。 若い担い手を雇用するために施設園芸の導入をめざし7haの農地を取得した。今年は牧草を栽培し畜産農家に供給する。施設園芸ではトマト栽培を予定。タマネギなど野菜と花きの栽培にも取り組む。

各集落営農法人は、集落外に出て住む家族も含め組合員として全員参加の仕組みとしている。構成員の協力体制、女性の参画、経理の明確化など既存の集落営農法人の経営継続も課題となっている。

【実践報告:2】農家を減らさないため

〈下島芳幸・JA上伊那元営農部長〉

下島氏はJA上伊那管内の飯島町田切地区の実践を中心に報告した。

下島氏はJA上伊那管内の飯島町田切地区の実践を中心に報告した。

この地区には農地利用改善団体として農地利用を調整する機能などを果たす(一社)田切の里営農組合がある。これは地域組織の1階部分で地区の全員が出資している。それを基礎に2階部分の農業経営体となっているのが(株)田切農産や(一社)月誉平栗の里など、また個別経営も含む。

もともと地区営農組合を1階とし営農組合が育成した担い手法人を2階部分として経営する方式はすでに実践されていたが、平成27年に営農組合はその公益的性格から一般社団法人を選択した。

組合員は土地持ち農家264戸全員で農地の利用計画、利用の集団化、草刈り、水管理など担い手法人支援、福祉も含めた多様なニーズの具体化を担う。一方、担い手法人である(株)田切農産は農産物の栽培から販売までを行う。株主は営農組合の組合員全員。農地はこの法人に集積して作業配分し、個人の努力を配分に反映させる仕組みとしている。

具体的には米、麦、大豆などの穀物とネギ、アスパラなど野菜の生産販売のほか、農作業受託、直売所の運営などを行っている。

最近では田切地区住民のための道の駅を開設した。ここでは加工所や農民レストランによる雇用創出、「道の駅」からの高齢者宅への宅配や安否サービスの実施なども行う。「地域に必要なサービスを地域外からお金を取り込んで実施する」という姿をめざす。

下島氏は地区内に組織されたさまざまな法人が連携して農地の有効利用や生産振興を進めていることについて「基本は農地は自分たちで守る」、そのために「農家を減らさない」などと強調した。

【研究報告】広域連携は集落が基本

〈小林元・広島大学大学院助教〉

小林氏は集落営農の広域化、階層化について地域条件の違いを統計的に分析した。近畿や北陸では麦作・大豆作を平場兼業地帯で展開できるため1集落で完結できる組織が多いが、中四国など中山間地域では稲単作傾向が強く、また小規模集落が多いため広域連携や階層化が必要とされていると指摘した。

小林氏は集落営農の広域化、階層化について地域条件の違いを統計的に分析した。近畿や北陸では麦作・大豆作を平場兼業地帯で展開できるため1集落で完結できる組織が多いが、中四国など中山間地域では稲単作傾向が強く、また小規模集落が多いため広域連携や階層化が必要とされていると指摘した。

また米政策の見直しのなかで生産調整と連動していた交付金が廃止されると集落営農組織の内部留保分が減少することになるなど経営継続の課題も出てきそうだという。また、先行的に取り組みが進んだ2階建て組織でも次第に後継者不足が進むなどの問題も出てきており、機械の所有や利用、販売などの面で3階部分の組織をつくり隣接する組織と連携する必要も出てきた。ただ、広域組織は集落を代替するものではなく「あくまで基本は集落。暮らしの単位を守り維持していくための広域連携だ」と強調した。また、小学・中学校区で地域農業を支える「プラットホーム」づくりを提案した。

【講義】法人はあくまで「道具」

〈森剛一・森税務会計事務所代表(税理士)〉

森氏は集落営農組織の再編に関する法務や税務について講義、「農地の所有者である自分たちが参加して農地を維持していく仕組みづくりが法人化」と基本を解説した。そのために集落の機能と農業経営の範囲を改めて整理して、それに応じて2階建て組織を検討する必要があるとした。

森氏は集落営農組織の再編に関する法務や税務について講義、「農地の所有者である自分たちが参加して農地を維持していく仕組みづくりが法人化」と基本を解説した。そのために集落の機能と農業経営の範囲を改めて整理して、それに応じて2階建て組織を検討する必要があるとした。

ただ、複数の集落営農組織の単純な合併では自分たちの暮らす単位集落とそこに蓄積された財産等がなくなってしまうとして、基礎集落を残す地域資源管理法人としての1階部分と、広域に農業経営を行う法人を設立するなど、法人2階建てが法務・税務上も地域実態や政策にかなうとした。

1階の地域資源管理法人を一般社団法人とすると日本型直接支払い交付金などを原資として受け取り、草刈りなど地域資源活動に対してそれを給与として支払う。一方、2階の広域農業法人を株式会社とすればそこに出資して1階が配当金を受け取るかたちも可能となる。

広域農業法人は農業生産活動を行うことで水田活用の交付金などを受け取る組織となる。その組織形態が株式会社であれば農事組合法人と違って事業制限がなく、太陽光発電や福祉事業もできるなど地域のために自由な展開ができるメリットもあることなどを指摘。また、農機・施設の取得で消費税の負担軽減にもなる。「あくまで法人は道具。使い道を間違えなければ地域の活性化につながる」などと話した。

※前半の記事へ、こちらから移動できます。

(関連記事)

・生産と暮らしを支える協同活動発展を-集落営農サミット(17.08.02)

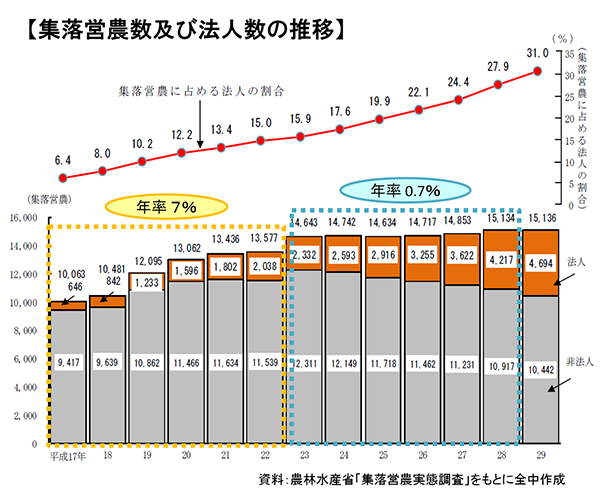

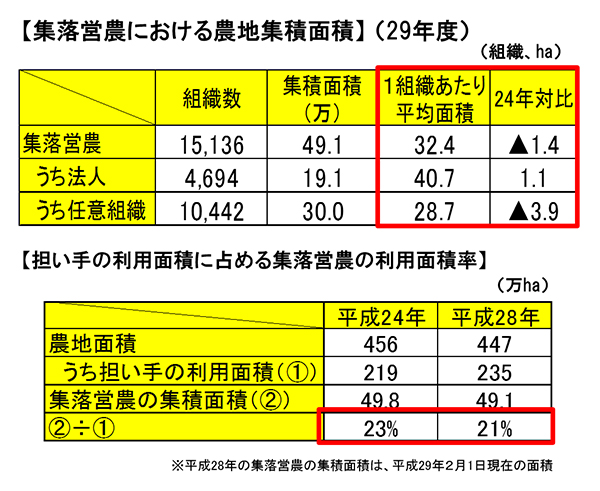

・集落営農 法人31%に-29年実態調査(17.04.04)

・集落営農の経営支援へ 県域に連絡協議会設置 -JA自己改革の一環(16.06.17)

・集落営農組織 1万5000超す-農水省統計(16.04.05)

・集落営農の農業所得36%減-26年調査結果(15.12.03)

重要な記事

最新の記事

-

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日 -

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日 -

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日 -

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日 -

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日 -

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日 -

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日 -

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日 -

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日 -

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日 -

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日 -

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日 -

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日 -

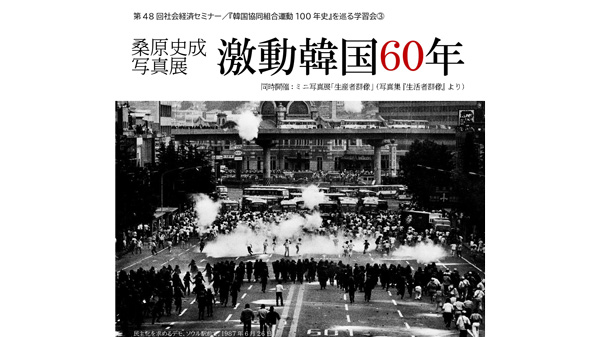

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日 -

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日 -

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日 -

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日 -

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日 -

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日 -

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日