JAの活動:持続可能な社会を目指して 希望は農協運動にある

【特集:希望は農協運動にある】「協同」意識 教育で 市民ぐるみの"担い手"づくり JAはだの(神奈川県)(2)2020年10月22日

地域農業を維持・発展させるにはJAの力だけでは難しく、行政の支援が欠かせない。しかし市町村、JAともに合併による広域化が進み、細かい連携が困難になっている。そのなかでJAはだのは「都市に近い田舎」の田園都市をめざす秦野市との二人三脚で、農業を軸とするまちづくりを精力的に進めてきた。3期12年、秦野市長を務めた古谷義幸氏は、地産地消から「ご近所産 ご近所消費」によるまちづくりを提唱する。

市とJAで二人三脚と語る古谷前市長

市とJAで二人三脚と語る古谷前市長

「ご近所産 ご近所消費」で田舎の香りがするまちづくり

インタビュー:古谷義幸秦野市前市長

市民生活の補完を

――4年前まで、秦野市の市長として行政面からJAはだのの取り組みを積極的に支援されました。都市における農業・JAの役割について、どのように考えていますか。

古谷 農協は地域社会に貢献するためにあると考えています。具体的には地産地消で、常に安全で新鮮な食べ物を提供し、市民生活を補完する責任が農協にはあります。それが地域の魅力になり、秦野市の評価につながるのです。

私も農協の准組合員です。秦野市の農業を支える仲間になりたいと思ったからですが、JAはだのは秦野市をエリアとしており、行政とが同じ目的を持つことができます。農協と秦野市は兄弟のようなものなので、市民は堂々と農業や農協を応援できるのです。

秦野市のとなりに人口1万人にもみたない中井町があります。鉄道の駅もない小さな町ですが、この町にも食文化を含めた歴史と伝統があります。秦野市が無理やり合併することは決して中井町のためにならないでしょう。中井町を例に挙げましたが、大事なことは、大きい方が小さい方に対して思い遣りを持つことです。それが地域の文化・伝統を守ることにつながるのだと思います。

農協が広域になると、この考えが希薄になりがちです。地域社会を大切にする農協なら、市もいろんな面で応援できると思います。そう考えて農協と二人三脚でやってきました。

――そうした農業・農協に対する思いを、どのようにして持つようになったのですか。

古谷 私の家は戦後、小さい燃料店をやっていました。父は昭和21年に復員したものの元の会社に戻れず、山で炭焼きを始めました。山小屋で作った野菜、川でとった魚を食べて、自給自足に近い生活でした。

当時、神奈川県の森林組合主催による商工祭りで炭の品評会がありました。父は炭を出品していましたが、私もついて行ってミカン農家と知り合い、ミカンを買って販売するなど、商売のイロハを体験しました。後に「商人(あきんど)市長」などと言われましたが、その始まりはこの鎌倉での経験にあったと思っています。

当時、練炭やコークスを配達する父の三輪自動車「ミゼット」に乗せてもらい、配達先の農家では、井戸で冷やしたスイカをいただいたり、食用のイナゴをとったりして、当時の生活の場は常に農村でした。近くの町で、祖父が麦やサツマイモを作っており、牛も飼っており、農作業の手伝いもしました。商人の息子ですが、自分では「農村青年」だったと思っています。

当時、秦野では、さまざまな青少年のサークルが活発に活動しており、農業青年団の「秦友会」も100人くらいいました。サークル協議会の事務局長もやりましたが、アメリカに留学してバラの温室栽培を始めた仲間に刺激され、総理府の青年海外派遣団の団員に応募し、インド、ネパールなどを視察しました。当時23歳、1ドル360円の時代でした。

外国で貧富の差痛感

――その経験が、その後の政治家として古谷さんに、どのような影響を与えていますか。

古谷 3か月の視察でしたが、子どもや貧しい人がいかに虐げられているかを、この目でみました。貧富の差の大きさに驚くとともに、生活を支える上で政治の重要さを痛感しました。特に視察先の現地では、青年海外協力隊の若い日本の青年が、さまざまな分野で活躍していることに感激しましたね。これが政治をめざす動機になり、28歳の時に「古い政治体質を変えたい」との決意を持って秦野市議会議員に立候補しました。

当時は、議員になるには商店街の世話役や商工会の役員を経て、または生産組合の役員、農協の理事などを経験して、初めて候補者に推薦されるのが一般的でした。このため、選挙では泡まつ候補といわれましたが、中位より少し上位で当選させていただきました。その時、「秦友会」の仲間の支援は大きな力になりました。

攻めと守りの農政で

――その後、市議会議員を4期、神奈川県議会議員を2期、平成18年から市長を3期務められました。市長時代、具体的にどのようなまちづくりを目指してきましたか。

古谷 神奈川県のほぼ中央にある秦野市は「都会に近い田舎町」だと思っています。横浜や川崎などの大都市に近く、交通の便にも恵まれ、ほとんど積雪のない穏やかな気候という、農業にとって恵まれた地理的条件にあります。かつては葉タバコの産地で知られ、いまもラッカセイやイチゴなどの野菜、カンキツやキウイフルーツなどの果実、それにお茶など多様な作目が作られています。こうした農業や農地が残る秦野市の条件を生かし、「田舎の香りがするまちづくり」を進めてきました。

市民が生活しやすいまちづくりに農業は欠かせません。横浜や川崎の真似をしなくてもよい。小さな盆地にまとまった秦野市のよさを売り出そうと、遺跡の発掘や古民家を利用して新しい形のコミュニティ施設をつくるなど、公共施設の充実に努めました。

私は農業には二つの面があると思っています。「攻めの農業」と「守りの農業」です。収益性を考えて最新の技術を導入した攻めの農業がある一方で、小さな谷あいの棚田や山の傾斜地に張り付いた小さな畑の農業も、それぞれ農耕文化と結びついた歴史があります。それを市民みんなで守っていこうということです。

この考えで、秦野市は水道水を農業用に使う場合、料金を安くしています。秦野市には約2億8000万トンの地下水が流れているといわれていますが、地下水は市民全体の財産です。みんなで大事に使わなければなりません。市民には理解してもらっています。

農業塾で新規就農者

――秦野市は平成17年、農協、農業委員会の3者による「はだの都市農業支援センター」を開設されました。どのような成果がありましたか。

古谷 農業の技術・経営・マーケティング指導、担い手育成、荒廃農地対策、鳥獣害被害対策、起業や新規の農業参入などで3者が連携し、効果的かつ戦略的に取り組もうというものです。支援センターは事務局を農協に置き、市が6人、農協が2人の職員を出しています。農協と市役所は、意識を共有しなければまちづくりはうまくいきません。

センターは、市長を塾長、農協の組合長、農業委員会会長を副塾長とする「はだの市民農業塾」を運営し、農作物の栽培や新規就農を希望する人を受け入れています。これまで460人の卒業生を送り出しました。就農して農協の直売所「じばさんず」や、市役所の敷地内につくったコンビニに出荷するなど、卒業生が頑張っています。

一方で、農協の農産物直売所の「じばさんず」は、秦野市の農業振興に大きな役割を果たしています。市長になった時、一番に考えたことは地産地消を一層進めることでしたが、

身近に新鮮な農作物を食べることができるようになったことで、「じばさんず」は農業に対する市民意識を変えたと思います。

「次世代との共生」-子どもの芋ほり農業体験

「次世代との共生」-子どもの芋ほり農業体験

「明けない夜はない」と言われます。いま、コロナ禍のなかで、価値観の変化が問題になっていますが、いつの世でも変わらない価値観があります。それはモノをつくる喜び、おいしいものを食べる喜び、提供する喜びです。

それが、いつの間にか輸入品で済ますようになっています。秦野でできたものを一番先に食べるのは秦野の市民であるべきだと考えます。農家の人が苦労して農業を続けるのは、身近な秦野市民に安全・安心な農産物を食べてもらいたいとの思いがあるからであり、またそうでなければなりません。

最近は青果市場に荷物が集まらず、八百屋や肉屋が少なくなっており、農産物の流通が変化しています。スーパーとの直接取引が増えているのですが、ダンピングされ、一方で安いものは輸入品でという"悲しい農業"になっています。その意味で、新鮮な農産物が手に入る「じばさんず」は、市民にとって大きな存在になっています。地産地消をさらに進めて「ご近所産 ご近所消費」の農業があってもいいのではないかと思っています。

これからの地産地消は発想をさらに広げ、キッチンカーのキャラバンを組んで遠征し、団地の空き地などで移動マーケット開くことはできないでしょうか。商人の発想と言われるかもしれませんが、商人も農業者も外へ打って出て、市場を広げることが求められていると思います。

日本は農業立国で

――これからの日本の農業の方向についてどのように考えますか。

古谷 「ファースト国産」でいき、足りないものは輸入する。この精神を忘れないでほしいですね。基本的な食料は1年くらい備蓄し、農業があって、その上に産業があればよい。農業立国こそ日本の将来の姿ではないでしょうか。

インド、ネパールなどの乾燥地帯や山岳地帯では、農産物をつくれないところに沢山の人が住んでいます。日本は豊かな水と農業に適した気候に恵まれています。そこで農業を放擲(ほうてき)するような政策は賛成できませんね。

(1)「協同」意識 教育で 市民ぐるみの"担い手"づくり JAはだの(神奈川県)

重要な記事

最新の記事

-

【役員人事】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日

【役員人事】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日 -

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日 -

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日 -

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日 -

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日 -

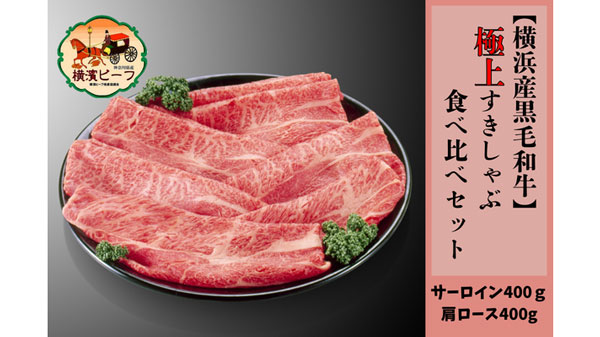

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日 -

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日 -

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日 -

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日 -

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日 -

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日 -

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日 -

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日 -

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日 -

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日