JAの活動:第67回JA全国青年大会特集号 持続可能な社会をめざして 切り拓け! 青年の力で

【エール:切り拓け! 青年の力で】農業者の「生きる力」信じて-協同の強さ手に明るい未来必ず 黒田栄継 JA全青協元会長2021年2月12日

第67回JA全国青年大会に向けて、黒田栄継JA全青協元会長は、いま非常に困難な時代に直面し、農協青年部のリーダーたちもどう活動するか悩んでいるとは思うが、「できないことを嘆いている暇はない。できることを模索する姿勢を大切に、日本中で農協青年部が立ち上がり、優しさと協同の輪を広げることを心より期待」していると熱いエールを寄せてくれました。

黒田栄継氏

黒田栄継氏

2020年は、まさに私たち日本国民にとって、記憶に残る一年になるはずだった。戦後復興の象徴と言われた1964年の東京オリンピックから57年、まさに、華やかな経済成長を成し遂げ、成熟した日本の文化と先進的な技術を存分に生かした2度目の東京オリンピックが開催されることが決まっていた。世界の人々との交流が進み、1次産業を含めた多くの産業の成長が促される新たな時代の幕開けを迎える期待に、胸膨らませる一年になるはずだった。

ところが、突如として全世界を襲った新型コロナウイルスの厄災によって、すべてが奪われた。これまで誰もが経験したことのない困難に直面し、これほどの先の見えない闘いを余儀なくされる事態が待ち構えていようとは、誰が想像できたであろうか。改めて、自然の驚異、目に見えぬ大きな障害の前では、私たち人間がいかに無力であるかを痛感した一年でもあった。

新型コロナウイルス感染症が私たちから奪ったものは計り知れない。愛する人々の命を奪うことにとどまりはしなかった。経済的損失はもちろん、教育を受ける権利をはじめとした基本的人権にすら関わる自己抑制を強いられるに至っている。会いたい人にも会えず、愛する家族に対し、会いに来るなと言わなくてはいけない。これほど残酷な状況がこの世に存在していいのかとさえ思えてならない。

そして何より、これまで、人間という非力な社会的生物が、この世界を生き抜く知恵として身に付けてきた、人と人とのつながり、互いを信じあう心という、過酷な環境と歴史の中で培ってきた、支え合うことにより生まれる「生きる力」をも奪い去ろうとしているのである。かくいう私も、身近な様々な場面で、それを実感している。

厄災 嘆く暇はない

人のつながりから生まれる感動を、多くの人と共有したいとの思いで始めた農村ホームステイ、当然のことながら、今年は全面中止となった。いつ再開できるかのめども立ってはいない。2000人を超える修学旅行生の楽しみを奪っただけではなく、それだけの感動と出会いの機会を失ったのだ。ほかにもまだまだあるが、数え上げればきりがない。

私たち農業者は、これまで、それこそ様々な自然の驚異と共存してきた。決して一人では抗うことのできない大きな敵に対し、協同という知恵を生み出し、相互扶助の精神のもと、手に手を取り合って、命を育み、命を届けるという使命を果たすべく「生きる力」を身に着けてきた。

人と人とのつながりを希薄化させかねない新自由主義が台頭しつつある現代においても、協同組合の旗の下、支え合う心、生きる力を育み続けてきたのだ。

これは決して、農業者が人間の本質的に優れているということではない。土着の職業ならではの不便さを、皆で乗り越えることによって、おのずと成長してきたということなのだと思う。逃れ難い強敵と対峙することによって生まれた強さなのだ。

だからと言って、今回の脅威に対しては、丸腰で果敢に戦いを挑むことは決して許されない。未知なる敵の正体はつかんできたものの、未だ全容は明らかになったわけではないし、打ち勝つすべを得たわけでもない。

それでも、最近よく考えることがある。これまで培ってきた農業者の「生きる力」を、この閉塞感に満ちた社会の回復のために生かすことはできないだろうかと。

今回の厄災に限って言えば、我々農村に生きる者より、都会で暮らし働く方々の方が、はるかに厳しい環境にさらされているのは間違いない。目に見えぬ恐怖から逃げるわけにもいかず、日々聞こえてくる感染者数の報道におびえつつも、変わらぬ日常を過ごさなくてはならない。

医療従事者、介護の現場で働く人などは、さらに大きなリスクを背負いながらも、その使命感を胸に、困難に立ち向かっているのだ。それはさながら、農業者が国民の命と健康を守るために、日々、厳しい自然と対峙してきた姿に相通ずるものがあるように思えてならない。

その困難を、誰よりも身をもって知っている農業者だからこそ、できることはないのだろうか? 誤解を恐れずに言えば、正直農村に暮らす我々は、もともと密の状況を避けやすい環境にあり、自らの安全を最優先し、他者とのかかわりを最小限にすることにより、このウイルスから逃げ延びることは容易なのかもしれない。

そうやって、日々苦しんでいる人々に背を向け、耳をふさぎながら、あたかも遠い世界で起こっていることのように思い込み、目を背けることもできてしまうのかもしれない。

だが、果たしてそれでいいのだろうか? 今だからこそ、我々にできることはないのだろうか? これまで育んできた「生きる力」を誰かと共有することはできないのだろうか?

今立ち上がらずして、我々の存在意義はどこにあるのだろうか?

歩みを止めてはならない 挑めることはある

この一年間、多くの青年組織が、自らの活動自体、思うように展開できなかっただろう。特に組織をけん引するリーダー的立場の方々の沈痛は計り知れない。日本の農業のため、自らの組織のために、大きな志を打ち立て臨んだ一年であっただろうが、活動をすること自体が批判をうける状況に、本当に悔しい思いをしたことだろう。

ただ、農業の現場において、課題が山積しているのも現実だ。かろうじて生産力は維持しつつも、担い手の減少速度は過去最速の一途をたどっている。さらに、当然のようにコロナの影響もうけている。消費の減少に伴う過去最大の米の減産が求められているだけでなく、国民の生活の変化が食生活を大きく変化させ、それぞれの産品の需要量が大きく変わろうとしている。

それだけではない。今回の厄災が世界規模であるため、これまで、政府が農政の1丁目1番地と掲げてきた農産物の輸出にもその影を落としている。決して楽観できる状況にないのは明らかだ。

だからこそ、歩みを止めてはならない。リスクを回避させながら挑めることはきっとある。現に、青年世代向けのリモートでの講演のプログラムも多く目にするようになったし、コロナに苦しむ飲食店や医療機関に、寄付をはじめとして、心を寄せ手を差し伸べる動きを耳にすることも少なくない。

特にこんな時だからこそ、各青年組織のリーダーは、盟友に一致団結を呼びかけ、鼓舞しながら、難局を乗り越える勇気を与えてほしい。今を生きるだけではない。20年30年先の社会を想像し、未来を形作るのは、青年世代の責務なのだから。

全青協50周年を機に改定された、現農協青年部綱領には、こう記されている。

「世界的視野から、時代を的確に捉え、誇り高き青年の情熱と協同の力をもって、国民と豊かな食と環境の共有をめざすものである」

まさに、コロナの環境下に苦しむ現青年部盟友に投げかけられた、エールのようにも思える。時代の流れは加速度的に早くなっていく。20年近く前に、この文言を綱領の前文に取り入れた偉大な先輩諸氏の情熱に応え、さらには越えていく力強さを、大いに期待するところである。

今回のことをきっかけに、痛みに耐えられず事業を縮小、あるいは廃業に追い込まれる人もいるだろう。弱いものが淘汰(とうた)され、改めて弱肉強食の新自由主義がまん延しやすい土壌が形成されてしまうのかもしれない。農業の現場も同じだ。だが、安定した未来を想像した時、小さなパイを奪い合うことによる少数の成長だけが、社会全体の成長につながるとは決して思えない。

力強く大地踏みしめ前進を

こういった厄災を前にして必要なのは、最先端の英知と科学力に基づいた技術的な解決策に加え、最終的にはそこに生きる「人の力」なのだと思う。誰かのために生きるということ、それを誰もが念頭に置いたとき、真の力が発揮されるのだと信じている。まさしく協同の理念そのものである。

国土も決して広くない、ましてやエネルギーも持たないこの国の実力は、この国に生きる国民の力そのものが支えているのだ。国力とはまさに「人の力」を指すのである。

今ある課題から決して目を背けず、少しずつの優しさを分け合いながらともに歩んでいく社会、そのけん引役は農村に生きる青年農業者であってほしい。これまで、様々な困難に立ち向かってきた皆だからこそ果たせる役割なのだと、自らを奮い立たせてほしい。

うぬぼれでも構わない、この国の国力をけん引するのは自分たちなのだと信じ、力強く大地を踏みしめ前進し続けてほしいのだ。

人とつながり、人を育てる組織、それが農協青年部。ポリシーブックの作成に着手して以降は、さらに、自らを律し、自らを動かす強さをも手にしている。今度はその強さを、誰かのためにそそぐことが、明るい未来を切り開く鍵なのだと思う。

できないことを嘆いている暇はない。できることを模索する姿勢を大切に、日本中で農協青年部が立ち上がり、優しさと協同の輪を広げることを心より期待している。

重要な記事

最新の記事

-

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日 -

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日 -

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日 -

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日 -

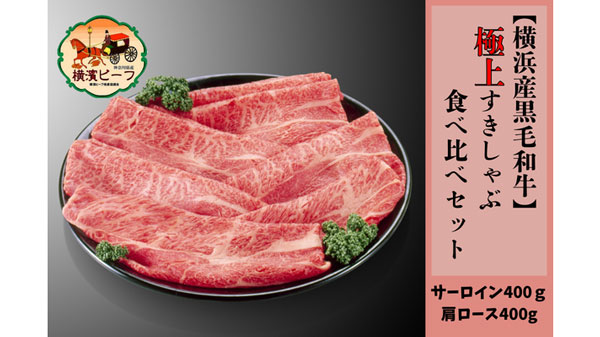

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日 -

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日 -

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日 -

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日 -

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日 -

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日 -

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日 -

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日 -

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日 -

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日 -

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日