JAの活動:消滅の危機!持続可能な農業・農村の実現と農業協同組合

農業の価値と"気づき" 荒廃社会変革に協同の力を 哲学者 内山節氏2023年11月27日

JAcom・農業協同組合新聞は秋冬のテーマに「消滅の危機! 持続可能な農業・農村の実現と農業協同組合」を企画した。農業、農村、食料問題などに詳しい識者らに現状や課題など指摘・提言してもらう。哲学者の内山節氏に寄稿してもらった。

内山 節氏(哲学者)

内山 節氏(哲学者)

いまから半世紀近く前のこと、私はある山村で偶然知り合った村の古老と立ち話をしていたときがあった。と、その古老がこんなことを聞いてきた。「なぜ農業は続いてきたのかわかるか」私は不意打ちに遭ったような感じで返事をした。古老は愉(たの)しそうに笑いながら、「お前、馬鹿だなあ」と言って続けた。「農業は面白いから続いてきたんだよ」

誰でも一生の間には、農業から離れられる契機があったはずだ。江戸時代でも次男坊、三男坊は、商人や職人の家の丁稚(でっち)になって都市に移住する者が数多くいたし、南部杜氏や越後杜氏、新潟や山形の大工のように、冬の出稼ぎのかたちで都市とのつながりをもつ農民もいた。決して閉じられた農村で暮らしていたわけではないのである。

だが、いろいろなことがあっても農業は続いてきた。その理由は「面白いからだ」とその古老は言っていた。

とすると、農業の面白さはどこにあるのか。自然とともに働く愉しさもあるだろう。作物を育てていく愉しさ、毎年工夫をしながら自分の技が高まっていくことを実感できる愉しさもある。さらに、農民として生きる誇りを共有する地域社会があって、その地域には農と結ばれた祭りや行事があることも、農の営みに充実感を与える。仲買のかたちで村に買い付けにくる昔の商人も農民たちの努力をよく知っていて、彼らの価値が分かっていた。

農業の愉しさや農の価値、農民として生きる誇りは、自分一人でつくりだせるものではなく、自然との関係や作物との関係、農村社会がもっているさまざまな関係、さらには買い付けに来る人たちとの関係などのなかで育まれていた。

とすると、今日ほど農民が苦しい時代を迎えたときはないのかもしれない。なぜなら、農の愉しさや農民の誇り、農業の価値といったものに、これほど敬意を表さない時代はかつてなかったからである。

国の政策は、農民を食料生産の道具だとみなしているかのようだ。そういう視点から、農民の高齢化が語られ、大規模農業や最近ではスマート農業への誘導がはかられる。だが、このような視点自体が農民の精神とは食い違っている。

たとえば高齢化の問題を、一番強く肌で感じているのは農民自身だ。耕作されない農地が自分の暮らす地域のなかで広がり、この農地を荒廃させないために借り入れることにした農民は、これ以上は耕作面積を増やせないほどに手いっぱいになっている。農村であっても農業所得で暮らす人は兼業農家を入れても少数になり、祭りや行事の維持も困難になってきた。農の営みとともにあった地域社会が崩れていく寂しさを、農家の人たちは日々感じている。

国にとっては農家の高齢化は食料生産の危機かもしれないが、農民にとっては高齢化よりも後継者がいないことの方が重大なのである。後継者のいなくなった農地が広がり、農の営みとともにあった祭りや行事、地域社会が崩れていく。高齢化という問題だけだったら、高齢化した農民はいまでも農の世界がつくりだす愉しさを知っている。農業は苦行ではなく、もちろんときには忙しくて苦しい思いをするときはあるが、冒頭で紹介した古老が言うように、誰よりも農業の愉しさを知っているのが農民でもある。問題はそういう農の世界を経済効率や生産規模で捉えて、人間の営みに思いを寄せ、敬意を払おうとしない現代社会の構造の方にある。そのことが農家を追い詰めてきたのだということに、私たちは気づかなければいけない。

私たちの社会は、どこかで根本的なことを間違ってしまったのである。他者や、他者の営み、労働に敬意を払うのではなく、他者を経済や政治、自分の利益のための道具として扱う社会がつくられてしまった。企業は使い捨ての非正規労働者を大量雇用し、農民は食料生産の道具のようにみなされる。高齢者にも子育て世代の人たちにも、子どもにも敬意を払わない社会。バスやタクシー、トラックのドライバーにも、宅配をしてくれる人々にも、介護の仕事に就いている人々にも敬意を払わない社会。そういう社会が、人間にも自然にも敬意を払わない世界をつくりだしてしまった。

農業はこのような社会のなかで衰退していったのである。誰にも評価されず、敬意も払われないのなら、高収益をあげて自己満足する以外に自分の労働の価値を見いだせなくなるのも仕方ない。だがそうなれば、高収益からはほど遠い大半の農家は、ますます苦境に陥ってしまう。

社会とは、ともに生きる世界のことなのだという思想を、私たちは再創造しなければならないのである。日本の伝統的な社会観では、社会とは自然とともにある世界であり、人々とともに生きる、さらにこの社会の基盤をつくってくれた先輩たち=死者たち(それをご先祖様と呼んだ)とともに生きる世界であった。さらにこの社会観のなかでは、神や仏に対する畏敬の念も内在化されていた。そうやってつくられていく協同の世界こそが、伝統的には社会として捉えられていた。

だから人々は、居り合いを大事にしてきたのである。「居り合い」は現在では「折り合い」と書くことが普通になっているが、これでは妥協するという意味になってしまう。本来の意味はどちらも「居られる」ようにする、すなわちすべてが存在できるようにするということである。ここには自然や死者を含む他者の存在への尊重がある。

これからの日本の社会は、他者との協同によってこの社会は成り立っているのだという社会観を、再創造しなければいけない。とともに、それを推進していく柱こそが協同組合の役割でもある。

資本主義的なシステムが目指しているものは、つねに利益の最大化である。利益を得るためには戦争も辞さなかった大航海時代のヨーロッパが、その精神をつくった。だから、このシステムの下では、他者をも自己や企業の利益を上げるための道具にしようとする。その結果生まれたのが、他者に敬意を払わない現代という荒廃した社会である。

「農業は面白いから続いてきた」と私に語っていた古老の精神に敬意を払える社会をつくらなければ、われわれが暮らす世界の軸に農業があると感じられる社会は生みだしえないだろう。そして農業を面白いと感じさせるさまざまな関係、さまざまな協同がなければ、この古老の精神も成立することはなかった。

非農家を含めて農村に協同の社会をつくるにはどうすればよいのか。消費者とともに協同の社会をつくるにはどうすればよいのか。そういう問題意識をもちながら協同組合が大きな役割を果たせる社会をつくる。そのことがこの荒廃した社会を変革していく上でも重要な時代を迎えている。強い基盤をもつ農業、農村をつくることは、この社会を変革する礎でもある。

重要な記事

最新の記事

-

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日 -

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日 -

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日 -

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日 -

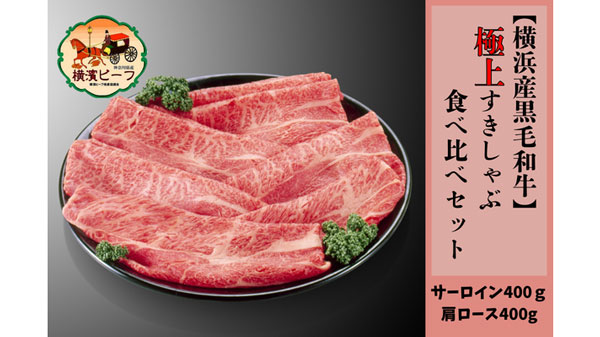

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日 -

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日 -

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日 -

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日 -

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日 -

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日 -

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日 -

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日 -

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日 -

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日 -

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日