【続・どこに向かう日本人の食生活】「主食=米」の観念"消滅" 人口構成"引き金" 谷口信和東京大学名誉教授2022年7月8日

物価の高騰などで生産資材価格も右肩上がりだ。世界経済が停滞し食料安定供給のリスクも浮上している。前回(6月30日付)に続き東京大学名誉教授の谷口信和氏に「どこに向かう日本人の食生活」をテーマに寄稿してもらった。今回は「世代論的アプローチからみた食料安保の課題」として谷口氏は嗜好(しこう)の変化に沿った食料安全保障の議論も必要だと強調する。

時代の転換点としての2010年

谷口信和

谷口信和

東京大学名誉教授

前回の論稿では2010年が日本人の食生活において大きな転換点となったことを指摘した。そこでの最大の眼目は2000年から10年間にわたった畜産物を主軸とする動物性たんぱく質の1人あたり摂取量が低迷から抜け出し、明らかな増加局面に移行したことであり、2018年には動物性たんぱく質がカロリーベースでみても米の地位を凌駕(りょうが)して、「主食」の座を獲得したことにあった。つまり、主食=米という日本人の観念に変更を迫る重大な事態が進行していたのである。そして、その背景として2010年には戦後生まれ世代が77.0%を占めて日本の人口構成が戦後世代に大きくシフトしたことを指摘した。

今回は世代論的なアプローチからの分析を通じて、日本人の食生活の変貌の最新局面の姿に接近することにしたい。その前提として、2010年が日本の食と農にとってもつ意味を簡単におさらいしておこう。

転換の三つのメルクマール

第1は、農業産出額構成の大きな変化である。今日でも日本農業は耕種部門の産出額割合が63.3%(2020年)を占め、欧米に比して耕種部門の比重が著しく高い。しかし、いわゆる米・麦・大豆の土地利用型部門と野菜・畜産の構成割合をみると2000~2010年の間に重大な転換が起きている。2005年には畜産部門が29.4%となって、米・麦・大豆の25.6%を凌駕し、産出額が最大となって今日に至っている(2020年畜産36.2%~米・麦・大豆19.8%)。

また、2010年には野菜が27.7%に達して、米・麦・大豆の20.5%を大きく超え、畜産に次いで第2位となっただけでなく、畜産と合わせると59・1%に達し、2020年には61.4%に及んでいるからである。畜産物と野菜が日本人の食生活において占める比重の高さが産出額の構成に反映されている。

第2は、動物性たんぱく質摂取における肉類と魚介類の比重が2013年度に前者34.7%、後者34.3%と逆転したことである。畜産物(肉類+鶏卵+牛乳・乳製品)と魚介類の関係では1976年度に畜産物優位の構造にシフトしていたが、卵・乳を除いた肉ベースでの動物性たんぱく質摂取における肉類の魚介類に対する優位の確立は漁業に対する畜産業の優位性が日本においても確立したという点で極めて注目されるところである。

そして、第3は、人口の自然減が2007年から、総人口の減少が2009年から不可逆的なベクトルのように日本社会を覆うことになった点である。前者については非婚化の進展の抑制、後者については移民といった「社会的な課題」への対応を通じた「解決策」が残されてはいるが、そうした自覚が日本社会にどこまであるかは残念ながら心許ない。とはいえ、こうした人口動態の転換は日本社会が「成熟段階」に到達した一つの証左であり、以下に検討するような食料問題の解決を「成熟社会」に相応しい形で追求することが求められる。誤解を恐れずに単純化していえば、食料自給率の飛躍的な向上を前提とし、地産地消と地域内資源循環型の持続的な農業の実現がその鍵を握るといってよい。

人口構成のシフトがもたらした食生活の転換

そこで、戦前生まれ世代から戦後生まれ世代への人口構成のシフトがもたらした食生活の変貌の実態をみることから始めよう。

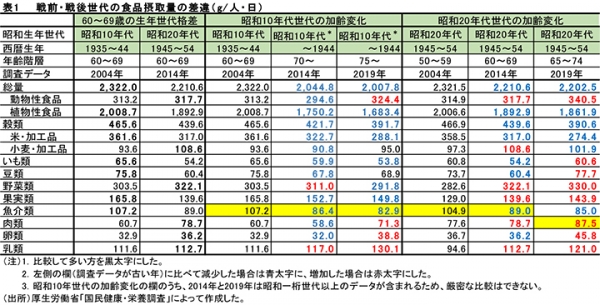

表1は、厚生労働省「国民健康・栄養調査」によって特定の生年世代(ジェネレーション)の食料消費動向の構造差と加齢変化を検討できるように、世代を、①10年刻みで把握するとともに、②特定の時代背景を反映できるように昭和10年代と昭和20年代(団塊の世代)のように区分して、1日あたりの摂取量(g)を示したものである。

これにより生年世代が異なる者の、同一年齢階層における食料摂取構造の差違が把握でき(ただし、10年間のタイムラグによる時代の変化の影響が混入することは避けられない)、生年世代ごとの加齢変化による摂取構造の推移を確認することができる。

戦前世代と戦後世代の差違

表1から以下の諸点が読み取れる。

第1は、いわゆる定年・退職年齢に到達する60~69歳時の世代による差違である(昭和10年代は2004年の、昭和20年代は2014年の数字というタイムラグがあるが)。戦前世代は明らかに総量での摂取量が多いが(つまり、量的にたくさん食べる)、それはもっぱら植物性食品での多さに基づいており、穀類、米・加工品、芋類、豆類、果実類が戦後世代に比べて多いことが指摘できる。反対に戦後世代は総量では少ないものの、小麦・加工品、野菜類でかなり多いという特徴がみられる。

魚介類から肉にシフト

動物性たんぱく質に関わる食品は顕著な対照を示している。すなわち、戦前世代は魚介類が戦後世代に比べてかなり多いのに対して、戦後世代は畜産物全般で多く、とくに肉類の多さが目立っている。

ごく簡単にいえば、戦前世代は米と魚介類、戦後世代は小麦・加工品と畜産物(とくに肉類)に相対的に傾斜した食生活になっているのである。

どのように進む 加齢変化

第2は加齢変化の世代差である。戦前世代の60~69歳(2004年統計)から75歳以上(2019年統計)への加齢変化をみると、総量での減少がかなり大きく、そのほとんどは植物性食品に由来している。そこでは米・加工品での顕著な減少と対照的に2014~19年には小麦・加工品が増加している。

注目すべきは動物性食品で、一方での魚介類の一貫した、顕著な減少傾向とは異なって、2014~19年にかけて畜産物が顕著な増加傾向を示すことである。そこには加齢変化というよりはこれまでに指摘してきたような2010年以降の全般的な畜産物消費の拡大という時代的な影響が大きく作用しているものとみるべきかもしれない。にもかかわらず、魚介類と肉類の消費水準を比較すれば、2004、2014、2019年のいずれも肉類消費に対する魚介類消費の優位性が崩されていないことに戦前世代の食生活特徴をみることができるであろう。

戦後世代は統計の制約から戦前世代よりも10歳若い年齢階層からの加齢変化しか見られないが顕著な差違が観察される。①総量での減少は小さく、この減少が植物性食品に由来しているのとは対照的に、動物性食品は顕著な増加傾向を示している。②穀類の減少が著しく、それはほとんどが米・加工品の減少に基づいている半面、芋類・豆類・野菜類の増加が注目される。③動物性食品の増加はもっぱら畜産物の増加によっており「魚介類の減少は戦前世代と類似した傾向を示している。④戦後世代においても2014年までは魚介類消費の方が多かったが、2019年(65~74歳)に至って肉類消費の急増の中で地位の逆転が起きたことは驚きではある。

つまり、伝統的な日本型食生活の上で食の欧米化を実現した戦前世代は、「常に魚介類≫肉類」という消費構造が維持されてきたのに対して、食生活の欧米化の影響を幼少時から鋭く受けた戦後世代は2019年(65~74歳)に至って「魚介類≪肉類」という消費構造への転換を果たしたということができる。このような2010年以降の食料消費構造の変化とはとりもなおさず、昭和20年代生まれのみならず、戦後世代が2010年に人口の77%を占め、食料消費の変化の基軸が戦後世代にシフトしたことに基づいているということができる。

戦後世代における変容と今後の展望

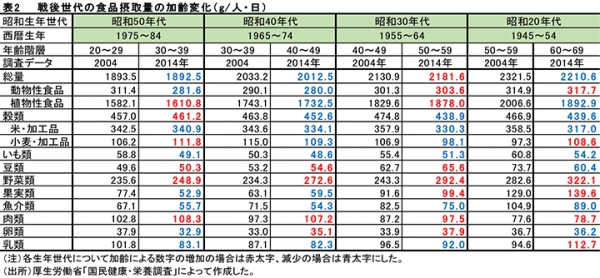

以上の分析がこれまでの消費構造の変化を説明するものだとすれば、今後はどの方向に向かうのだろうか。それには団塊の世代以降の戦後世代の消費構造の変化についての見通しが欠かせない。そこで、表2を用意した。

2004年における世代間格差

昭和20年代生まれは総量で多いが、それは動物性食品・魚介類・芋類・豆類・野菜類の多さによって牽引(けんいん)されていることが興味深い。なぜならば、これらの食品は昭和10年代生まれが昭和20年代生まれに対して多かったものだからである。つまり、戦後団塊の世代の食生活は昭和30年代生まれよりははるかに戦前世代の食生活に近いところで形成されてきたという当たり前の事実が確認されるのである。

注目すべきは肉類消費であり、昭和20年代の77・6gから昭和50年代(団塊ジュニア世代)の102・8gまで急こう配で増加している。反対に魚介類は前者の104・9gから後者の67・1gにまで急こう配で減少している。その結果、両者合計の動物性食品の摂取量はほぼ170gで一定になっている。肉類と魚介類のトレードオフの関係が示されている。卵類と乳類については明確な傾向を読み取ることは難しい。なお、米・加工品については世代間の差が意外に少ないが、小麦・加工品は若い世代ほど多い点を指摘しておこう。

2014年への加齢変化

2004年から10歳加齢した2014年の姿では、総量は年齢が高いほど多く、それは植物性・動物性の両者でみられる。昭和20年代で顕著だった小麦消費の多さは先の表1によると2019年には減少に転じており、この世代の米消費離れがパン消費拡大によってもたらされたという議論は再吟味の必要があるように思われる。

葉茎菜類も顕著な増加

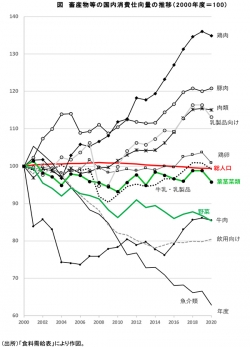

ここで注目すべきは肉類消費の全世代的な増加がみられる中で、とくに若い世代の増加が著しく、今後の肉類消費の拡大が見通されることであろう。また、これに対応して豆類・野菜類の消費増加が昭和30年代以下層で顕著なことも指摘しておくべきである。なぜならば、食料需給表ベースで把握される野菜の消費仕向量や1人あたり消費量の動向で、この表にみられるような傾向を抽出することは困難だからである。そこで、図に野菜全体と葉茎菜類に分けて2000年度以降の消費仕向量を示してみた。野菜全体では明らかに供給量が縮小しているものの(重量野菜から軽量野菜・葉物などへのシフトの影響)、レタスやタマネギ・キャベツといった葉茎菜類では2010年頃から顕著な増加傾向が観察され、上述の肉類消費の増大と親和性の高い野菜の消費動向の一端が示される。

ここで注目すべきは肉類消費の全世代的な増加がみられる中で、とくに若い世代の増加が著しく、今後の肉類消費の拡大が見通されることであろう。また、これに対応して豆類・野菜類の消費増加が昭和30年代以下層で顕著なことも指摘しておくべきである。なぜならば、食料需給表ベースで把握される野菜の消費仕向量や1人あたり消費量の動向で、この表にみられるような傾向を抽出することは困難だからである。そこで、図に野菜全体と葉茎菜類に分けて2000年度以降の消費仕向量を示してみた。野菜全体では明らかに供給量が縮小しているものの(重量野菜から軽量野菜・葉物などへのシフトの影響)、レタスやタマネギ・キャベツといった葉茎菜類では2010年頃から顕著な増加傾向が観察され、上述の肉類消費の増大と親和性の高い野菜の消費動向の一端が示される。

食料安保論によせて

以上の検討から明らかになったことは、畜産物の消費拡大を軸として、これと密接に関連する野菜など、国内農産物市場は有力な部門が拡大基調に転換しており、こうした実態に沿った食料安全保障の議論を丁寧に行うことが必要だということである。その際、成熟社会に相応しい解決策を探求することが求められるが、そこでは畜産飼料の自給基盤の確保と野菜への堆厩(たいきゅう)肥投与などといった「自立した国内農業」の姿の実現が課題となるだろう。

(関連記事)

重要な記事

最新の記事

-

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日 -

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日 -

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日 -

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日 -

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日 -

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日 -

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日 -

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日 -

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日 -

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日 -

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日 -

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日 -

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日 -

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日 -

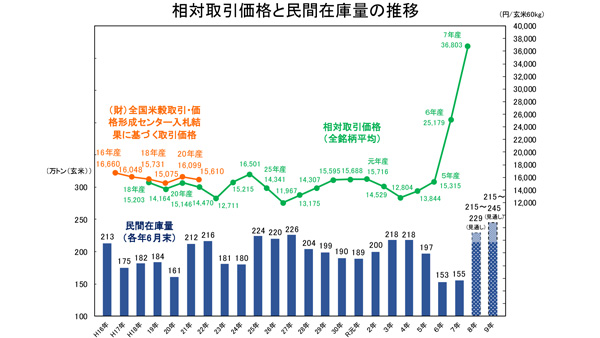

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日 -

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日 -

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日