【異常気象!せまる食糧危機】深刻な事態に日本の食と農はどう向き合うべきか(2) 東京大学名誉教授 谷口信和氏2024年9月9日

今夏も異常ともいえる高温や大雨被害など農作物にとっても厳しい天候に悩まされた。異常気象は世界的にも深刻だ。そこで東京大学名誉教授の谷口信和氏に「異常気象の背後にある気候危機-深刻な事態に日本の食と農はどう向き合うべきか」をテーマに寄稿してもらった。

【異常気象の背後にある気候危機】深刻な事態に日本の食と農はどう向き合うべきか(1)から続く

水田ダム機能再考

気候危機の最新局面

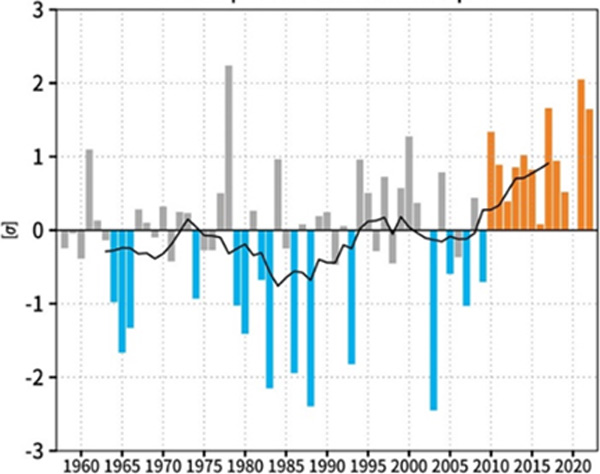

第1に、世界と日本の2023年の気温は過去最高の水準に到達しただけでなく、2024年はこれを更新する勢いである。(図3)の三重大学立花義裕研究室の研究成果が明らかにしているように、2010年からは日本列島において「冷夏」という現象が消失する気候のレジームシフトが発生している。

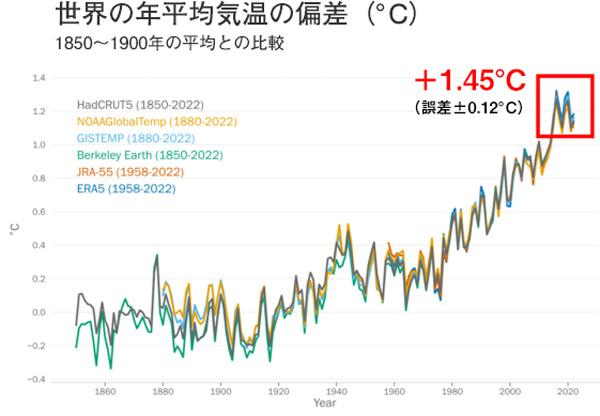

こうした状況下で世界の2023年の平均気温は(図4)のように、観測機関による微妙な数値上の差違はあるが、2015年のパリ協定が目標とした産業革命期の水準から1・5度を超えない範囲に気温上昇を抑えるというラインに限りなく接近し、EUのコペルニクス気候変動サービス(C3S)は14・98度に達したとした。

【図3】北日本40地点の1958~2022年の7月の平均気温の標準偏差に対する倍数

【図4】世界6機関の公表値 ※本文②の見出し画像に

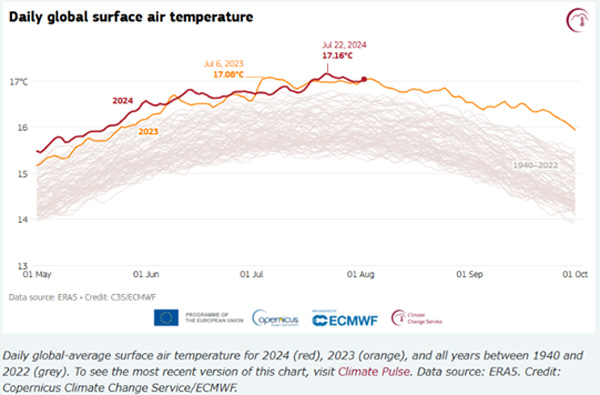

そして、C3Sによると、(図5)のように、2023年7月6日に日別の気温で史上最高値17・08度に達したが、2024年7月21~22日には連続してこれを更新し、17・15度になった。また、月単位でみれば、2023年6月から2024年6月まで13か月連続で最高気温を更新したという。

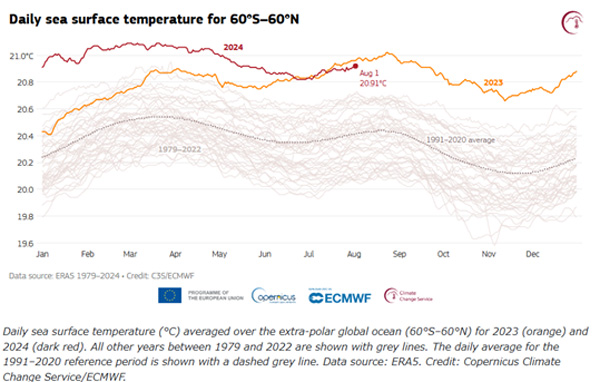

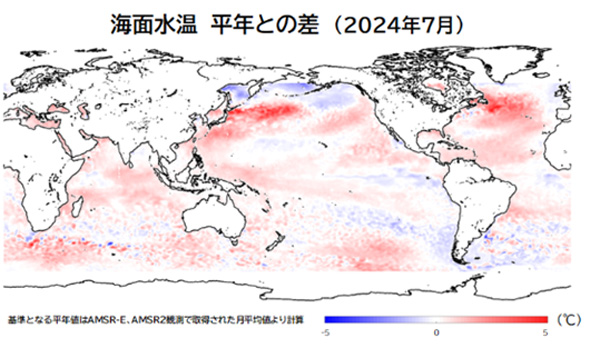

第2に、日別の海面水温は2023年5月4日から2024年6月20日まで過去最高値を更新し続け、その後も2023年と極めて接近した動きを示していることから、C3Sは気温も海面水温も2024年が史上最高になる確率は77%と指摘している(図6)。その際、注意を要するのは図7に示したように、日本近海は世界で最も海面水温の上昇幅が大きくなっていることである。このため、四方を海に囲まれた日本は海面からの水分蒸散量が最も多く、線状降水帯が発生しやすい環境下におかれているという特殊性を有することになる。つまり、全国各地に存在する水田のダム機能が防災に果たす意義が特別に大きく、ますます重要になっている今日的な状況があるのである。そこに、水田における飼料用米作付の特別の意義があり、水田の畑地化政策がもつ時代逆行性の意味が再考されるべき根拠があるといえよう。

【図5】世界の日別の平均気温(5月1日~10月1日) 橙色は2023年、赤色は2024年

【図6】南緯60度~北緯60度の海面水温の日別推移 1月~12月:橙色は2023年、赤色は2024年(8月1日まで)

【図7】AMSR2が捉えた海面水温(JAXAによる)

さらに、第3に、以上のような気候危機の背後で大気中のCO2濃度が世界と日本で2023年は史上最高の水準になっている。そしてCO2濃度と人間の経済活動の関連をめぐっては日本の気象庁発表のデータが興味深い。それは岩手県大船渡市綾里(陸上)、与那国島、南鳥島の大気中のCO2濃度がこの順番に高いということに象徴的に示される。大気は常に移動しているから、ある特定地点のCO2濃度はその地点の地理的な属性だけで決まるとはいえない。しかし、CO2は、一方で主として経済活動を通じて発生することは常識的に理解されるが、他方で海洋は地球上で発生するCO2の9割程度を吸収しているから、人の経済活動が少ない地域と海洋に取り囲まれた地域であるほど相対的にCO2濃度が低くなる傾向を有している。上述の3か所のCO2濃度の差はこうした現実を正確に反映しているのである。

連動し始めた気候危機と二つの戦争

ところで2023~24年にはパナマ運河とスエズ運河(紅海)の船舶通航をめぐって、もう一つ重大な事態が発生した。世界の海運貿易の3~5%を担うパナマ運河周辺では2023年5月以降の雨季に旱魃となり10月には70年来となる異常渇水に見舞われた。このため、アメリカ(ガルフ)と日本を結ぶ穀物タンカーなどの通航は7月末の36隻(月間)から、2024年1月には22隻まで制限された。たしかに、その後は降水もあり、2024年7月には34隻まで回復することになった。

とはいえ、欧米からアジアへの海運輸送は18日の追加日数を要するスエズ運河経由か、22日の追加日数となる南米喜望峰回りへの振替を余儀なくされることになり、チャーター料金と運賃の高騰に見舞われている(航路の遠距離化によるCO2の追加排出)。しかも、2023年10月7日に勃発したガザ戦争の影響で11月からはイエメンのフーシ派による紅海通航のイスラエルや英米船舶への攻撃によって、多くの船舶は喜望峰回りに大幅にシフトせざるをえなくなっている。つまり、気候危機と二つの戦争が結びついて世界の海運と経済の円滑な進行に重大な脅威となっているのである。

気候危機に日本の食と農はどう向き合うか

それではこうした状況の下で食料安全保障を追求せねばならない日本の食と農はどこに向かうべきなのか。

第1に、気候危機を回避するためにCO2排出を何としてでも削減する食と農のあり方への転換が必要である。そのための有力な方向こそ「みどり戦略」を軸とした有機農業の取り組みである。しかし、冷静に考えれば、消費の60%を占める輸入農産物・食品におけるCO2削減に取り組まずに、40%でしかない国産農産物・食品でのCO2削減にだけ集中することは中途半端であろう。前者の課題こそ、輸入農産物・食品を国産のそれで代替する食料自給率の向上によって首尾よく達成される。それは太平洋のはるか彼方から、大量の石油を消費しての輸送によるフードマイレージを大幅に削減することに他ならない。

第2に、田んぼダムの機能を最大限に活かしながら、線状降水帯発生による豪雨被害を最小限に抑え、国産自給飼料穀物を確保するために、今一度飼料用米の意義を再確認すべきだろう。10aあたり1トンで(飼料用米多収コンクールでやっと900kg水準が登場してきた)、40万ヘクタールの作付によって、400万トンの飼料用米利用をめざすべきである。こうした視点からすれば、水田の畑地化に傾斜した土地改良・農地利用の方向づけは再検討されねばならない(令和7年度概算要求)。

第3に、気温の日較差の大きな中山間地域農地の特性を活かして、高温対策用の主食用米・野菜・果樹の小規模農業を半農半Xなどの多様な農業者の新規参入を通じて実現する。そのために、位置(市場からの距離)と圃場条件の不利性に着目した条件不利地域対策の抜本的な強化を図るべきである。

第4に、以上のような農と食の地域的なあり方を地産地消と地域内の耕畜連携による循環型農業で実現し、ここでもCO2削減に貢献する。つまり、あらゆる方面における気候危機対策こそ、日本においては最大の食料安全保障政策だという理解を国民的な合意にすることが求められるのである。

重要な記事

最新の記事

-

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日 -

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日 -

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日 -

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日 -

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日 -

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日 -

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日 -

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日 -

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日 -

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日 -

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日 -

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日 -

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日 -

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日 -

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日 -

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日 -

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日