農薬15年ごとの再評価制度を検討2018年2月8日

農林水産省は2月8日、農薬取締制度の見直しについての論点整理を自民党の農林・食料戦略調査会と農林部会の合同会議に示した。現在は約4000の製剤について3年ごとに再登録をする制度となっているが、今後は約600の有効成分ごとに複数の農薬をまとめて15年ごとに再評価する仕組みを導入する考えを示した。農水省はこれによって最新の科学に照らして、継続的に安全性を確保することができるとしている。(写真は農薬散布のイメージ)

◆最新知見で評価

農薬取締制度については、昨年成立した農業競争力強化支援法で▽安全性を確保するための見直し、▽国際的な標準との調和を図るための見直し、▽最新の科学的知見をふまえた合理的なものとするための見直しを行うことが条文に盛り込まれた(第8条)。

農薬取締制度については、昨年成立した農業競争力強化支援法で▽安全性を確保するための見直し、▽国際的な標準との調和を図るための見直し、▽最新の科学的知見をふまえた合理的なものとするための見直しを行うことが条文に盛り込まれた(第8条)。

これに基づいて自民党は1月に「農薬取締法改正に関するワーキングチーム」(座長:藤井比早之衆議院議員)を設置し、生産者、農業団体、消費者団体、農薬メーカーなどからも意見を聞き論点を議論してきた。

議論をふまえて農水省が整理した見直しの柱は▽再評価制度の導入、▽農薬の安全性に関する審査の充実、▽農薬の品質管理方法の改善、▽生産現場での課題への対応の4つ。

このうち再評価制度については、約4000の製剤について3年ごとに"再登録"を行う現在の制度に代えて、約600の有効成分ごとに複数の農薬をまとめ、定期的に"再評価"する仕組みの導入を提起した。

農林水産省は現在の3年ごとの再登録制度ではデータの準備やその評価が困難で「実質的な審査にはなっていないのが現状」で「販売を継続するかどうかの意思確認になっている」(消費・安全局)と説明する。会合では野村哲郎農林部会長も運転免許にたとえて「(再登録制度は)免許の自動延長、切り換え」であり、これに対して再評価制度とは「改めて免許を取得するための試験を受けるようなもの」と説明した。

農水省も再評価制度はこれまでになかった仕組みで、その時点の最新の科学的知見に照らすという「ステップアップした評価」を行って登録する制度だと説明した。

欧米では再評価制度を導入しているのが一般的で、それを参考に評価期間については15年程度を提案。ただし、今後もDDTのように安全性に新たな科学的知見が明らかになったときは、15年を待たずに臨時的な評価を行い、登録取り消しなどを行う考えも示した。

また、再評価制度の導入にあたっては、再評価のためのデータ作成がメーカーにとって過度な負担とならないよう、既存のデータは活用し必要なデータを提出するなどの仕組みとすることや、生産者にとって有効な農薬が常に確保されるようにすること、日本の農薬メーカーの新薬登録と生産者への提供が遅れないようにすることなども検討していく方針を示した。

◆ジェネリック促進へ

農薬の安全性審査については、農薬使用者の安全確保のため、生産者が講じる被害防止方法(防護装備等)についても審査すべき登録事項として法律に明記することや、環境の安全確保の観点から水産動植物だけでなく、陸生の動植物についても安全評価をすべきとの考え方を示した。

農薬の品質管理方法については、現在の製造方法による管理に代えて「農薬の成分規格(有効成分の下限値と不純物の含有上限値濃度)による管理」を導入する。認められた規格の範囲内であれば、より低コストで効率的な製造方法への変更も可能となる。

また、ジェネリック農薬の登録申請については先発農薬の成分規格を満たすときは、提出すべきデータの一部を免除できることや、ジェネリック農薬は先発農薬と品質が同等であることを情報提供するなども検討するとした。農水省によれば現在14億円かかるジェネリック農薬登録に必要なデータ作成費用が見直し後には約1億円になるとしている。

◆ドローン散布も課題

生産現場の課題としてマイナー作物に使用できる農薬の拡大があるが、現場のニーズもふまえて作物ごとの登録ではなく、「作物群」での登録をさらに拡大していく方針を示した。また、ドローンによる農薬散布について利用できる農薬の早期拡大を図ることも検討する。

会合では出席議員から再評価制度について「15年ごとでは安全性確保に資することになるのか」、「せめて5、6年としてそれをクリアした後、10、15年後まで大丈夫などとしないと誤解を招くのではないか」など、再評価期間が15年では規制緩和のしすぎではないか、といった意見が相次いだ。これらを受け野村部会長は期間について「工夫していきたい」とさらに検討を進める考えを示した。

そのほかドローンによる農薬散布についてはドリフトを懸念する声も多く、生産現場に有用なドローン開発と運用ルールなどを求める意見も出た。

(関連記事)

・種子は誰のもの 今こそ変革の時 本物の農業取り戻そう【ジョン・ムーア 一般社団法人シーズオブライフ代表理事】 (18.02.07)

・新規殺センチュウ剤「ネマクリーン粒剤」を販売 日本農薬(18.01.30)

・斑点米カメムシや吸汁性害虫に効果 ダウが新剤(18.01.26)

・30年産米 需要とのマッチング 継続支援を-自民が政府に要請決める(17.11.28)

・「受託拒否の禁止」維持を-政府・与党で卸売市場法議論(17.11.09)

・登録農薬の「再評価制度」導入へ 農水省(17.07.14)

重要な記事

最新の記事

-

情報提供やDXで厚生連医療を支える 医薬品メーカーは"節度"ある利潤を 日本文化厚生連・東公敏理事長2025年12月23日

情報提供やDXで厚生連医療を支える 医薬品メーカーは"節度"ある利潤を 日本文化厚生連・東公敏理事長2025年12月23日 -

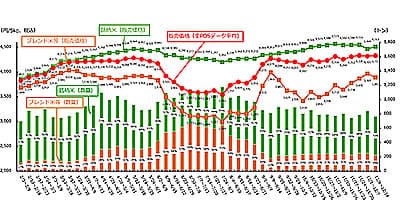

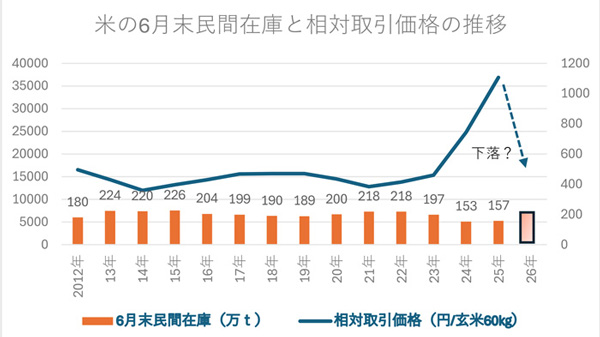

数字で読む「令和の米騒動」(上) 混乱招いた流通悪者論 集荷後半に"異変"2025年12月23日

数字で読む「令和の米騒動」(上) 混乱招いた流通悪者論 集荷後半に"異変"2025年12月23日 -

数字で読む「令和の米騒動」2025 (下) 始まった損切り 小売りにも値下げの動き2025年12月23日

数字で読む「令和の米騒動」2025 (下) 始まった損切り 小売りにも値下げの動き2025年12月23日 -

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(4)クリスマスマーケットとホットワイン2025年12月23日

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(4)クリスマスマーケットとホットワイン2025年12月23日 -

神明が先物市場の価格使った契約を生産者に呼びかける【熊野孝文・米マーケット情報】2025年12月23日

神明が先物市場の価格使った契約を生産者に呼びかける【熊野孝文・米マーケット情報】2025年12月23日 -

米のコスト指標作成へ 米穀機構に委員会設置2025年12月23日

米のコスト指標作成へ 米穀機構に委員会設置2025年12月23日 -

「令和7年産新米」最大12.5%値下げ アイリスグループ2025年12月23日

「令和7年産新米」最大12.5%値下げ アイリスグループ2025年12月23日 -

業務用米の特徴を紹介 播種前・書面契約のリスク管理 東京で業務用米セミナー&交流会2025年12月23日

業務用米の特徴を紹介 播種前・書面契約のリスク管理 東京で業務用米セミナー&交流会2025年12月23日 -

甘み増す旬野菜「和歌山県産冬野菜フェア」直営店舗で開催 JA全農2025年12月23日

甘み増す旬野菜「和歌山県産冬野菜フェア」直営店舗で開催 JA全農2025年12月23日 -

ノウフク・アワードで「チャレンジ賞」障害者の社会参画や地域農業に貢献 JA全農2025年12月23日

ノウフク・アワードで「チャレンジ賞」障害者の社会参画や地域農業に貢献 JA全農2025年12月23日 -

「石川佳純47都道府県サンクスツアーin鳥取」4年かけて遂に完走 JA全農2025年12月23日

「石川佳純47都道府県サンクスツアーin鳥取」4年かけて遂に完走 JA全農2025年12月23日 -

「水戸ホーリーホックJ2優勝&J1昇格キャンペーン」開催中 JAタウン2025年12月23日

「水戸ホーリーホックJ2優勝&J1昇格キャンペーン」開催中 JAタウン2025年12月23日 -

「トゥンクトゥンク」と「きぼうの種」を宇宙で初披露 年越しイベントを生配 2027年国際園芸博覧会協会2025年12月23日

「トゥンクトゥンク」と「きぼうの種」を宇宙で初披露 年越しイベントを生配 2027年国際園芸博覧会協会2025年12月23日 -

米国ニューヨーク市に人工光型植物工場のマーケティング拠点を開設 クボタ2025年12月23日

米国ニューヨーク市に人工光型植物工場のマーケティング拠点を開設 クボタ2025年12月23日 -

鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年12月23日

鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年12月23日 -

鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等の一時輸入停止措置を解除 農水省2025年12月23日

鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等の一時輸入停止措置を解除 農水省2025年12月23日 -

鹿児島県南大隅町と包括連携協定を締結 町内事業者と働き手をサポート タイミー2025年12月23日

鹿児島県南大隅町と包括連携協定を締結 町内事業者と働き手をサポート タイミー2025年12月23日 -

まるまるひがしにほん「東日本酒博覧会~年越し酒~」開催 さいたま市2025年12月23日

まるまるひがしにほん「東日本酒博覧会~年越し酒~」開催 さいたま市2025年12月23日 -

利用者・行政・協同組合が連携 焼売やナゲットで食料支援 パルシステム神奈川2025年12月23日

利用者・行政・協同組合が連携 焼売やナゲットで食料支援 パルシステム神奈川2025年12月23日 -

本格スイーツの味わい「安納芋プリン スイートポテト仕立て」期間限定で発売 協同乳業2025年12月23日

本格スイーツの味わい「安納芋プリン スイートポテト仕立て」期間限定で発売 協同乳業2025年12月23日