【緊急寄稿】食料安保 自給率向上が核 答申から法案化への課題は何か 田代洋一氏2023年9月12日

食料・農業・農村審議会は9月11日に野村農相に最終答申を行った。今後は基本法改正を始め関連法の制定に向け農水省が検討作業を進めることになる。改正法を始め検討状況を注視する必要があるが、答申から法案作成に向け課題はどこにあるのか。検証部会の議論をフォローしてきた田代洋一横浜国大・大妻女子大名誉教授が提起する。

法案化の勘所をおさえる

答申に先立つ地方意見交換会では、担い手の確保や価格転嫁への要望が多かった。国は地域計画・農地集約の全国一律展開に躍起だが、地域からは担い手不足への懸念が相次いだ。また多面的機能直接支払い、そのための地域協同への期待が高かった。さらに価格転嫁ともかかわり、消費者との連携・理解の重要性、そのために有機農業をはじめ付加価値を高める必要性が強調された。これらが法案に反映されるべき勘所だ。

答申と法案はズレがありうる

答申は必ずしも法案に反映されるわけではない。新基本法に向けての1998年の基本問題調査会の答申がそうだった。

その「具体的施策」の第一は、「総合的食料安全保障政策の確立」であり、食料自給率が「国民の食生活が国内の食料でどの程度賄われているか、また国内農業生産を基本とした食料の安定供給がどの程度確保されているかを検証するうえで分かりやすい指標」と重視された。しかし二つとも法の本文には入らなかった(不測時と基本計画のみ)。

また具体的施策の三本目の柱は「農業・農村の有する多面的機能の十分な発揮」で、「農村」ではなく多面的機能がメインだった。立案官僚は農村政策の章を起こしたが、実質は中山間地域等直接支払いにとどまった。

このように答申と法にはズレがありうる。法案作成を監視し、注文し続けていく必要がある。

たかが理念法、されど理念法

議論で忘れられがちなのは、基本法はあくまで理念法だという点である。理念法は国民への権利付与や罰則といった法規範を持つ通常の実体法と異なる。理念や政策の方向性を示し国民のコンセンサスを形成するための法である。理念法に書かれない立法も可能であり、また守らなかったから責任を問われるわけでもなく、安倍官邸農政のように無視してもお咎めは無い。

ならば基本法は絵に描いた餅か。決してそうではない。地球温暖化対策が待ったなしになった時代、侵略戦争が起こり、アメリカ一極支配とその下での自由競争万能の時代が揺らぎ、国の市場への政策的関与が必要とされる時代、「国民全体の視点から農業・農村に期待される役割」(答申)を再確認する理念法の役割は大きい。

しかし理念法自体は理念を具体化する法的規範力を持たない。その点を補うため、新基本法は「基本計画」を定めることにしたが、基本計画もまた一行政計画に過ぎない。では理念を具体化するのは何か。それは国の具体的政策であり、それを要求する国民の政治力である。理念法にできることは、そのような力が発揮できるよう、理念を明確にし、それに説得力をもたせることである。

カーボンニュートラルを中核理念に

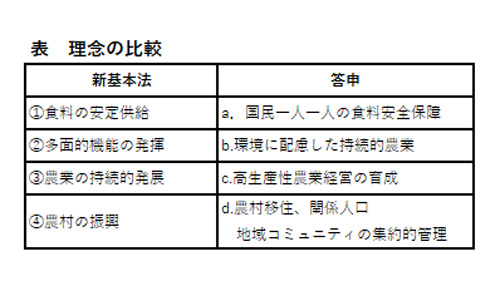

その点で法改正はまだまだ検討を要する。表に新基本法と答申の理念を比較した。新基本法では①②が中核理念で、③④がそれを支えるとした。なかでも②の多面的機能は、折からのWTO新ラウンドでの関税率引き下げを阻止するための鍵とされた。

しかるに答申の理念のタイトルからは「多面的機能」の言葉が消えた(文言に「+の多面的機能」は残されたが)。これを見た各国は、「日本の多面的機能論は、関税率引き下げを阻止するための方便に過ぎなかった」と軽蔑するだろう。多面的機能は国内供給しかできない点で食料自給率と表裏一体である。日本のアイデンティティとして共に大切にすべきだ。

答申では、aとcが中核理念で、その追求ルートとしてbが設定されている。カーボンニュートラルな形での持続的農業=多面的機能の発揮ということだ。それは、aやcを追求する「多様な道筋の一つ」ではなく、「唯一の道」である。

とすれば、改正法の中核理念はbであり、それに即したaやcの追求という位置づけになる。4つの理念を並べるだけでなく、4つの理念の間の関係を明確にする必要がある。そして理念はシンプルに限る。

国家安全保障から生活安全保障へ

侵略戦争を一つの契機とする食料安全保障、そのための基本法改正の論議は、国家安全保障に直結したきな臭い食料安全保障になりがちであり、「新基本法の食料安全保障法化」の懸念があった。それが、検討部会を通じて、「国民一人一人の食料安全保障」という生活安全保障に切り替えられた点は、格差社会の深化への対応も含め、高く評価される。

しかし、そこには陥穽もある。「国民一人一人の食料安全保障」は、極論すれば全てを輸入で賄っても成立する。そもそもこの定義は1996年のFAO定義に準拠した国際バージョンである。

しかるに日本の食料安全保障上の最大のアキレス腱は、食料自給率が余りに低いことだ。そこで1980年農政審答申でも「食料の安全保障-平素からの備え」として「総合的な食料自給力の維持強化」がうたわれた。ソ連のアフガン侵攻に伴うアメリカの穀物禁輸措置がその引き金だった。

超低食料自給率の国・ニッポンとして、まず食料自給率の向上に努める必要がある(食料安全保障の必要条件)。同時に確保した食料を国民一人一人にいきわたるようにする(食料安全保障の十分条件)。食料安全保障の日本バージョンとして、食料安全保障の必要・十分条件を明確にする必要がある。

価格転嫁と農業労働報酬

法改正の大きな契機は資材価格高騰に伴う価格転嫁問題だった。それ自体は喫緊の課題だが、「適正な価格形成」の今一つの課題は農業労働報酬の確保だ。

価格高騰前の2019年をとっても、水田作経営の1時間当たり平均農業所得はたった208円! 支払い労賃・地代等を含む農業付加価値でも767円に過ぎず、最賃制賃金961円に遠く及ばない。5ha未満を採れば両者とも赤字だ。これでは農業に人は集まらない。

生産費調査の採用労賃(建設・製造等)1509円をクリアできるのは(すなわち黒字になるのは)10ha以上層のみ。全産業平均賃金2347円をクリアできるのは20~30ha以上の企業経営のみ。農業の担い手をそこに限定するのであれば、法の改悪だ。

この農業労働報酬問題は価格転嫁ではクリアできず、直接所得補償が不可欠になる。答申に残された最大の課題の一つである。

(関連記事)

・基本法見直しへ最終答申 農政審議会(2023.9.11)

重要な記事

最新の記事

-

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日 -

高校生が森・川・海の「名人」を取材「第24回聞き書き甲子園」受賞者を決定2026年2月20日

高校生が森・川・海の「名人」を取材「第24回聞き書き甲子園」受賞者を決定2026年2月20日 -

機能性表示食品「ことばうっかりサポート えごま油の力」新発売 J-オイルミルズ2026年2月20日

機能性表示食品「ことばうっかりサポート えごま油の力」新発売 J-オイルミルズ2026年2月20日 -

おやつにぴったりな5種mix「亀田の柿の種 トレイルミックス」期間限定発売2026年2月20日

おやつにぴったりな5種mix「亀田の柿の種 トレイルミックス」期間限定発売2026年2月20日 -

LINEポイントで 「農家支援プロジェクト」開始 アグリショップ唐沢農機サービス2026年2月20日

LINEポイントで 「農家支援プロジェクト」開始 アグリショップ唐沢農機サービス2026年2月20日 -

For Goodと連携「雨風太陽アワード」受賞者の資金調達をクラファンで支援2026年2月20日

For Goodと連携「雨風太陽アワード」受賞者の資金調達をクラファンで支援2026年2月20日