農政:許すな命の格差 築こう協同社会

【特集:許すな命の格差 築こう協同社会】現地ルポ:JA秋田しんせい 小松忠彦組合長インタビュー 「次の世代へ農業をバトンタッチするために農協はどうするのか」2021年8月31日

農家組合員を確保し地域農業を維持することとや、准組合員の位置付けを明確化して拡大することは農協経営基盤を左右する大きな課題だといえる。JA秋田しんせいは、この課題に対して専門部署を設置し、全役職員で取り組んでいるが、その基本的な考え方や小松忠彦組合長の農協に対する思いを聞いた。(聞き手・構成:客員編集委員 小林光浩)

小松忠彦組合長

小松忠彦組合長

1. 准組合員による「農業の応援団」の獲得

――小松組合長が考えている一番のJA経営課題は何ですか。

農業関係人口を増やして行くことが重要だと考えています。生産者だけではなく、消費者が食して応援する等の農業に関係する人を増やしていくべきです。そして、農業が繁栄することで農協も繁栄し存続していく姿が「農協のあるべき姿」だと考えています。

――今は、「国民が日本の農業を守っていくんだ」と言う方向性が我が国では欠けているように感じますね。農協も准組合員問題を抱え、「准組合員と一緒に農業を守って行こう」と言う取り組みが求められています。

そんな考えから当農協では、准組合員向けに「農業の応援団」を獲得する取り組みを全役職員で進めています。具体的には、令和2年度に「Agri・Food未来企画課」を設置して、「季節のおいしい福袋お届け便」や「新米直売会」を実施して当農協の農畜産物の応援団を拡大してきました。その「福袋」は、農協が季節に合わせて旬の物を選出した農畜産物や加工品を年4回、消費者の自宅に配達するもので1000セットを越えました。これからも「農業の応援団」を拡大して行きたいと思っています。

――全役職員による「農業の応援団」の獲得とはどのような取り組みですか。

これは、准組合員を「正組合員とともに地域農業や地域経済の発展を共に支える組合員」であり、「農業の応援団」と位置付けて、全役職員が営業マン(伝達者)となって「農業と食」の応援者を増やす取り組み、応援団としての准組合員の拡大です。

2. 農協による農業研修制度の創設

――農協経営基盤強化における准組合員問題・拡大対策は経営の重要課題ですね。次に、地域農業振興についての組合長の考え方をお伺いします。

当農協の農業振興を考えるうえで最も重要だと考えているのは「若手の新規生産者を確保する」ことです。そのために今年度から農協による「農業研修制度」を創設することにしました。当地域は果樹が育っていませんので、若い人が魅力を感じる果樹として「シャインマスカット」(ぶどう)の根圏制御栽培を進めています。この栽培方法は、肥培管理がマニュアル化されており未経験者でも栽培可能で、作業の効率化・軽労化が図られ、収穫開始までの時短と高品質・多収が可能です。そこで、農協としてインターシップ研修による知識の習得を進めるため、令和3年度の秋定植に向けての準備をしています。

――新規就農者の確保による果樹特産品を開拓する農協の取り組みが始まったわけですね。栽培マニュアル化によるデータを活用したスマート農業の取り組みですね。農協のインターシップ研修とはどのようなものですか。

新規就農希望者を農協職員として給料を払って就農者の生活を確保し、農協の種苗センターや集荷販売、現地巡回等の各種作業を経験させ、技術研修・講習会や市場研修への参加、農家組合員のもとでの作業研修や経営研修を行うものです。10月には、旧中学校のグランドを活用したハウス栽培の実習農場の建設に着手します。

3. 10年後の農業をどうするかの方向性

こうした農協によるインターシップ研修等によって、若手農業者を確保していく取り組みでは、「10年後の農業をどうするのか」というビジョンづくりが重要だと考えています。そこで現在、内部での検討に入っています。今のままでは10年後には農業者や農地が4割減少するというデータもあるので、今きちんと方向性を示して行く必要があると考えています。「10年後、農協があって良かったな」と言われるようになりたいと思っています。

――そうですね、10年後のあるべき姿を示して、地域ぐるみで問題意識を共有化することが重要ですね。地域農業をどうするのかと言うビジョンづくりでは、多様な農家組合員が活躍できる姿が重要です。若手の農業者の確保、土地利用型農業の集約・効率化、高所得型の労働力集約農業の確立、そして高齢農業者等による地産地消の産地づくり等、農協では多様な担い手が活躍する姿、組織が求められますね。

農業経営支援室の活動

農業経営支援室の活動

大規模農業者や法人、農業者の悩みや経営課題に対処するために農業経営支援室を昨年度に設置しました。6人の専任体制で、対話を通じて問題を「見える化」し、農協内部や関係団体との連絡を取って、的確なソリューション(解決策)を提供することにしています。そんな新しい取り組みにも挑戦しています。

4. 職員が問題意識を持って自ら行動できる農協を目指す

――組合長が考えている「良い農協」とは、どのようなものですか。

私が考える良い農協とは、「農協職員が、組合員や地域住民から感謝され、喜ばれる」ことだと思っています。農家組合員や地域住民から職員が声を掛けられることが良い農協の姿だと思っています。職員には、「農家組合員や地域住民に寄り添うことで気付くことがあるだろう」「人から言われるのではなく、自ら気付いて行動できる人になって欲しい」「そして行動することで、組合員や地域住民から良かったな、と感謝されることが自信になって誇りとなる」「こうした姿が秋田しんせい農協のブランドとなる」と言っています。具体的には、全部署・課・支所において「CS向上の取り組み」を行っています。部署毎に、問題提起と問題解決策、明日からの改善の取り組みを行っています。

――そうですね。職員が問題意識を持って自ら行動できる農協を目指したいものです。最後に、当農協新聞の今回のテーマであります「許すな命の格差、築こう協同組合」への思い、農業問題で訴えたい事はありますか。

個人的に私自身が農業法人を経営してきましたが、その思いは「次の世代へ農業をバトンタッチする」ためです。このことは農協にとっても大きな課題でもあると考えています。そのためには何をしなければならないのかと考えれば、農業としての経営が成り立つこと、経営として安定することが必要です。農協で農業支援することは当然ですが、農業経営が確立されるためには国の支援は必要です。経営ができる日本農業を目指さなければなりません。そして、食料自給率向上を図るための具体的な国の政策を期待しますし、お願いしたいと思っています。

――食料自給率の具体的な政策、地産地消を進めるための具体的な政策、所得補償を国には期待します。それとともに、農協としての全国的な地産地消のシステムの確立、生産者と消費者による地産地消の事業推進が重要ですね。本日は、お忙しいところありがとうございました。

JA秋田しんせいの概要(2020年度末)

〇組合員数=1万9180人 (うち正組合員 1万55人)

〇職員数=477人(うち正職員343人)

〇貯金残高=1475億円

〇長期共済保有高=3735億円

〇販売品販売高 =115億円 (うち米穀85億円、畜産18億円、野菜4億円、花き・

花木4億円)

〇購買品供給高=39億円

重要な記事

最新の記事

-

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日 -

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日 -

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日 -

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日 -

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日 -

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日 -

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日 -

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日 -

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日 -

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日 -

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日 -

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日 -

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日 -

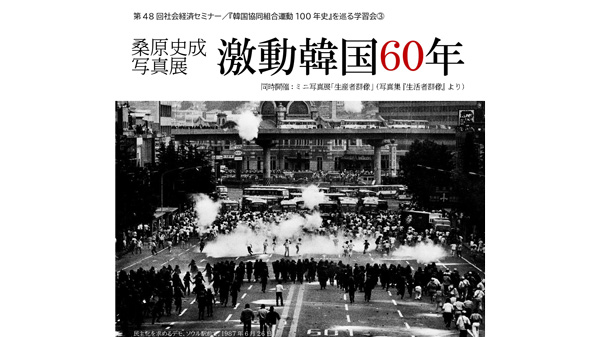

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日 -

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日 -

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日 -

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日 -

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日 -

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日 -

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日