世界に誇る「4年輪作体系」 北海道農業の実力2014年3月19日

バイエル クロップサイエンス(株)は、毎年北海道の畑作農家を対象としたフォーラムを開催しているが、今年も2月28日に帯広市で開催した。この「第5回 バイエル北海道麦作フォーラム」には、十勝や北見地方を中心に約50名の麦作を中心とした畑農家が参加。

太田原高昭北海道大学名誉教授が「TPPをめぐる最近の情勢と北海道農業の実力」と題して特別講演を行った。この講演のなかから北海道農業に関する部分の要旨を紹介する。

◆農への自信で北海道一つに

◆農への自信で北海道一つに

太田原高昭北大名誉教授は、まず、TPPをめぐる最近の情勢について話した後、「北海道農業が築き上げてきたもの」と題して、要旨次のように話した。

TPP反対運動では、JAグループだけではなく、北海道知事や経済団体を含めて「農業が滅びたら北海道の地域経済はもたない」と、「オール北海道」となって全国を引っ張っている。これは他の都府県にはないことで、これを支えているのは、農家や農協の自分たちの農業に対する自信だ。守るべきものに自信を持っていなければ「守る」とは強くはいえない。

反農業キャンペーンを張っている人たちは、日本の食料自給率は39%で、農業の担い手がいないから、TPPがあろうがなかろうがいずれ日本農業はダメになるから、早く自由化して米国の農産物を安く手に入れる道を開くのが日本のためだといっている。そのキャンペーンが効いて、農業者自身もふらついてしまう。

ところが北海道の地域食料自給率は210%。他の農業県といわれるところでも、7県が地域自給率100%を超えているし、それに近い県がいくつもある。これは日本農業全体の可能性を示す「希望の数字」ではないか。こうした事実が反農業キャンペーンに対して「そんなことはない」といえるし、運動のエネルギーになっている。

◆「優等生」から「劣等生」へ

「可能性のシンボルである210%」にたどり着いた北海道農業をもう一度しっかりと見直して、その教訓を学ぶ必要がある。それは日本農業全体にとっても大事なことだ。

農業基本法が制定された1960年から50年以上経ったが、基本法制定からしばらくの間は、大規模化した北海道は「基本法農政の優等生」といわれた。その一方で、23万人もいた農家は6万に減り、大量な離農が生まれた。

しかし、優等生といわれたのは10年間くらいで、稲作、酪農の生産調整が始まり、大規模化した北海道農業は身動きがとれなくなり、とたんに「劣等生」扱いをうけ、コメの減反率が49%とまったく見放された。これは全国の減反の3分の1を北海道が背負わされたことになる。

◆農家自らが考え出した輪作体系

こういうなかで、北海道農業のあるべき姿が追求され、その到達点として畑作では世界に誇る「4年輪作体系」を確立。稲作では、コシヒカリを抜いた「ゆめぴりか」「ななつぼし」という特A品種をつくってきた。野菜では、かつては馬鈴薯(イモ)、タマネギ、カボチャといった保存性の高いものだけだったのが、いまや生鮮野菜を含めて野菜生産量が全国1位となっている。

酪農も全国の牛乳生産の51%を占め、頭数規模ではEU水準を抜いてカナダに並ぶ世界第4位の規模となっている。

現在の、イモ、ビート、豆、麦の4年輪作が確立したのは、早い地域で30年前、遅い地域で20年前で、基本法が制定されたころの北海道の畑作は「連作体系」といわれ、十勝の7割は豆、道東山麓は8割がイモの連作という状況で、連作障害の後遺症がいまだに残っているところもある。

当時、国としても輪作という考えはあまりなく、農薬や化学肥料、機械化で連作障害を克服できるといわれていた。

それではうまくいかないと「輪作体系」を考えたのは農業試験所などではなく、農家自身だった。

連作していたイモや豆の価格はよく、輪作のビートも価格的にはなんとかなったが、問題は麦だった。生産調製の奨励金がついて初めて麦が経済作物になり、4年輪作が確立した。

輪作の本場は、フランスやドイツだが、こうしたEUの農業技術者が十勝や北見に視察にくるほど、この連作体系は、世界に誇る素晴らしいものだ。

このように輪作体系の確立には、農業技術とともに価格の確立もある。特にビート価格の確立は、沖縄が1971年に日本に復帰した時にサトウキビ価格が一気に3倍になり、沖縄農業の基盤確立に貢献した。

◆野菜加えた畑作輪作確立

内地は農業者の高齢化などもあり生産力が下がるだろうから、これからはこの輪作体系だけではなく、さらなる野菜生産の確立を行い、ダイコンなどの野菜を加えた北海道畑作輪作体系を確立していく必要があると思う。

輪作体系の確立と農業者の努力で小麦などの品質が向上するとともに、消費者に国産小麦は品質もよく輸入麦のようなポストハーベストがなく安全だということが理解され、国産小麦を購入するようになってきている。

あるいは、小豆でも例えば和菓子の最中の場合、十勝産は価格が高いからと輸入の低価格品を使うと、とたんに売れ行きが落ちるという。それくらい消費者は敏感なので、「良い品質の小豆を作って欲しい」と食品加工業界のリーダーから聞いたことがある。

このように、消費者や加工業者に支持される農産物をつくれることに自信を持っていくことが、これからも北海道農業にとって大事だといえる。

(関連記事)

・総合農協を強化した複合経営と営農団地(2014.02.05)

・循環型社会が日本を変える JC総研が研究会(2014.01.29)

・ライフサイエンスが好調 バイエル2013年業績(2014.03.18)

・理科実験教室の参加小学校を募集 バイエル(2014.03.10)

・水稲用除草剤「ビッグシュアZ1キロ粒剤」発売(2014.03.04)

重要な記事

最新の記事

-

日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日

日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日 -

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日 -

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日 -

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日 -

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日 -

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日 -

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日 -

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日 -

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日 -

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日 -

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日 -

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日 -

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日 -

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日 -

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日 -

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日 -

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日 -

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日 -

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日 -

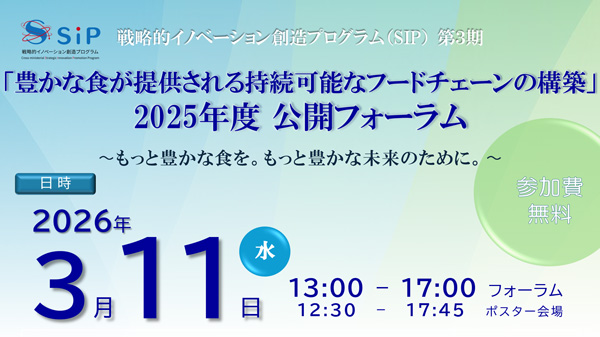

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日