水稲は"白未熟粒"に加えて"不稔"にも警戒 果樹は長期的な樹種転換も検討 農研機構2025年6月30日

農研機構が6月25日に都内で開催した、水稲と果樹の高温障害と高温耐性品種に関するセミナーでは、世界と日本の気候変動の影響や水稲の高温障害と高温耐性品種導入の効果、果樹の適応品種が紹介された。

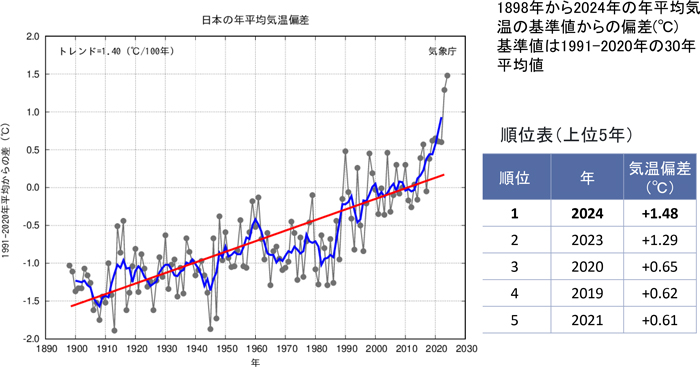

日本の年平均気温の長期トレンド

日本の年平均気温の長期トレンド

農研機構の農業環境研究部門によると、2024年の世界の平均気温は2年連続で観測史上最高を更新。産業革命前に比べて1.5℃高くなった。気候変動は過去50年間に農業の成長を鈍化させ、特に異常気象の増加で数百万人が急激な食料不足に直面。被害が大きいのはアフリカ、アジア、中南米、島しょ地域、北極圏などで、弱い立場にある人々が深刻な影響を受けやすい。

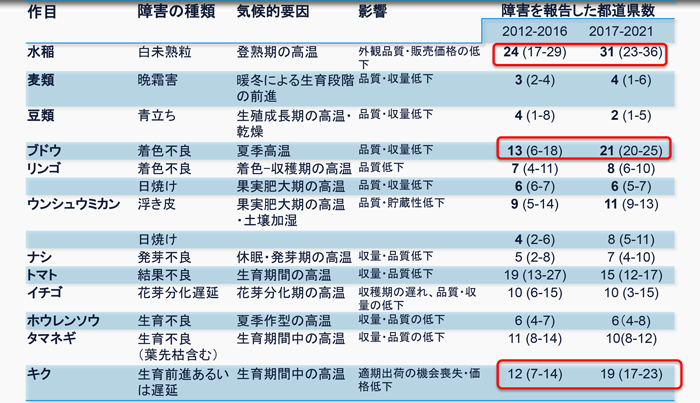

農作物の高温生涯を報告した都道府県

農作物の高温生涯を報告した都道府県

日本でも1898~2024年の年平均気温の基準値(1991~2020年の平均値)からの気温偏差(℃)を見ると、上位5年のうち1位が2024年(+1.48)、2位が2023年(+1.29)など「世界平均よりも高く、令和に入ってからの暑さは特筆される」という。農作物への影響が広がり、特に水稲は高温障害を報告した都道府県が2012~16年には平均24(17~29)であったものが、2017~21年には31(23~36)へと増加している。水稲のほかブドウや花きのキクにも影響が増え、家畜の斃死(へいし)が増加している。

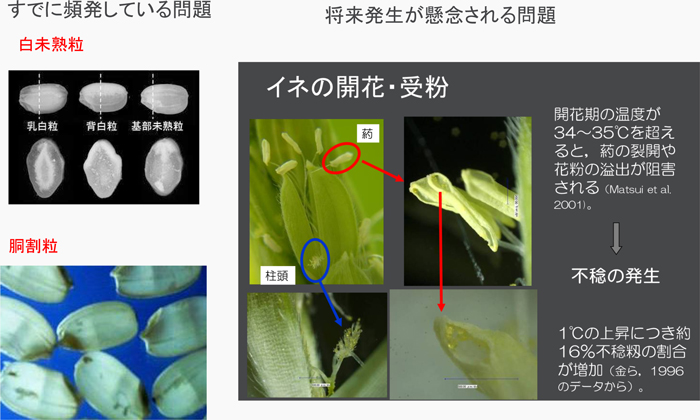

水稲の生殖生理に発生する高温ストレス

水稲の生殖生理に発生する高温ストレス

水稲での影響

異常高温の影響は子実充実期の登熟障害として、白未熟粒や胴割粒として顕在化。今後はイネの開花・受粉時期における不稔の発生による受精障害も懸念されている。不稔は開花期の気温が34~35℃を超えると、葯(やく)の裂開や花粉の溢出が阻害される現象。気温が1度上昇すると約16%の不稔籾の割合が増加し「40度近くになると8、9割が不稔になるとも言われている」。

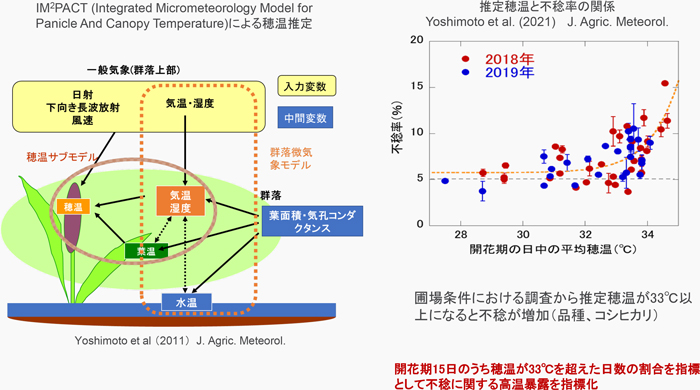

高温不稔の発生に関する温度指標

高温不稔の発生に関する温度指標

この現象はイネの穂温の上昇が原因とされ、1993年以降、広い範囲で確認されるようになった。現在までは高温不稔による収量の減少事例は報告されていないが、「リスクは高まりつつある」という。

白未熟粒は出穂後20日間の平均気温が約26℃を超えると増加し、白化する部位によって乳白粒、基部未熟粒、腹白粒、背白粒と呼ばれる。日中に平均気温から26℃を引いた高温指標MET26(平均超過温度)をもとに、2001~2024年の全国平均一等米比率とMET26との関係を見ると、2023年の東北や北陸の高温、2024年の東海や九州の高温の影響などが鮮明になる。

水稲の高温耐性品種導入効果の推定

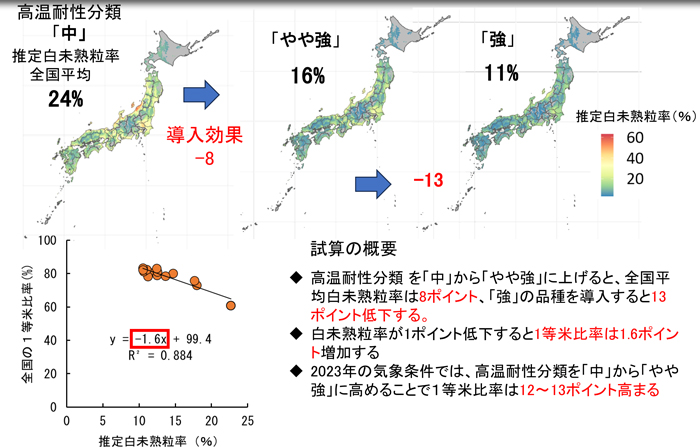

農研機構では2017年に水稲品種の高温耐性(登熟性)を「弱」「やや弱」「中」「やや強」「強」に分類した。33県44試験地48品種(合計1302)を対象に解析し、5つの高温耐性分類別に、温度・日射・湿度から白未熟粒率を推定するモデルを構築した。これを使って2023年に高温耐性品種を導入した場合の効果を試算した。

2023年に高温耐性品種を導入した場合の効果の試算

2023年に高温耐性品種を導入した場合の効果の試算

試算によれば、高温耐性分類「中」で推定白未熟粒率の全国平均を24%とすると、分類を「やや強」にした場合は8ポイント改善して16%、「強」とした場合はさらに5ポイント改善して11%となった。白未熟粒率は1ポイント低下すると一等米比率は1.6ポイント増加することが知られており、2023年の気象条件では「中」を「やや強」に高めると一等米比率は12~13%高まると想定できる。

このモデルをもとに、今後は「より地域の実情に応じた被害予測や、品種を含む適応技術の効果を定量化する研究に発展させる」とした。

果樹における影響と適応策

果樹の温暖化や高温対策は、果樹茶葉研究部門から報告された。果樹は一般的に高温に弱い農産物であり、例えばミカンは生育適温が15~18℃の範囲。このため、毎年でも品種を変更できる水稲とは異なり、温暖化への対応策も独自の検討が必要で、これを短期・中期・長期の三段階で進める必要がある。

ステージ1:既存果樹への栽培技術の適用

既存の果樹に対しては、栽培技術の改善で対応する。具体的には、日焼け防止ネットの設置や、浮皮を防ぐホルモン剤の活用、施肥方法の変更などが挙げられる。

ステージ2:温暖化適応品種の導入

果樹は植え付けから収穫開始まで数年を要し、さらに産地ブランドの確立にも時間がかかる。このため、温暖化に適応した品種の導入が中期的な対応策となる。

高温障害の種類に応じた対策品種も開発されている。着色不良への対応では、果実成熟期(夏〜秋)の高温により、果皮の色素合成(アントシアニン合成)が阻害され、着色不良が発生することがある。他の対策技術と組み合わせることで、高温下でも着色しやすく食味のよい品種が求められる。

リンゴでは、果肉が軟化しにくい早生品種の「紅みのり」や、多汁で食感が良い中生品種の「錦秋」がある。ブドウでは、「シャインマスカット」も比較的着色しやすく、さらに極大粒の黒系新品種「グロースクローネ」が開発されている。

近年目立つのが、休眠期(秋冬)の高温により、耐凍性や休眠覚醒が阻害され、春に発芽しない「発芽不良」だ。モモでは「さくひめ」が対策品種として挙げられる。この品種は発芽に必要な低温時間が短く、加温ハウス栽培でも発芽不良が発生しにくい特性がある。ニホンナシでは「凛夏」があり、秋冬季の気温が高くても露地栽培で発芽不良が発生しにくいとされる。

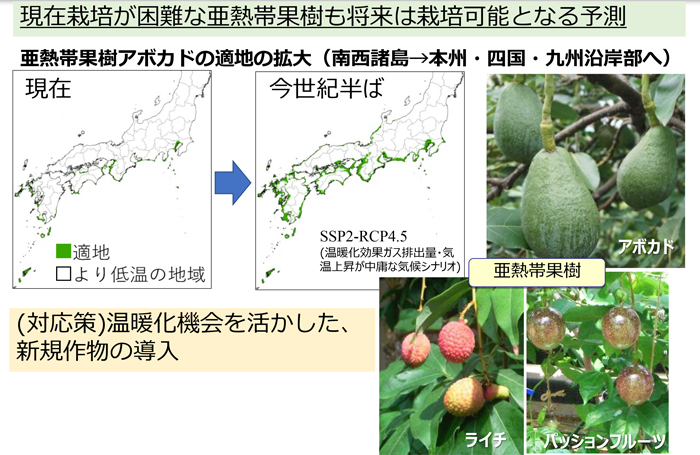

樹種転換・園地移動(予測マップの開発)現在栽培が困難な亜熱帯果樹も将来は栽培可能となる予測

樹種転換・園地移動(予測マップの開発)現在栽培が困難な亜熱帯果樹も将来は栽培可能となる予測

ステージ3:地域レベルでの樹種転換・園地移動

温暖化の影響により、将来的に果樹の栽培適地はより北に移動することが想定される。農研機構では、こうした適地北上を予測するマップも開発しており、例えばウンシュウミカンは、和歌山や愛媛といった主産県の年平均気温(県庁所在地)が17±0.5℃の範囲にある。今後の温暖化が進むと、21世紀の半ばには栽培適地が北陸などに移る可能性も指摘されている。これに対応するため、地域レベルでの樹種転換や園地の移動も長期的な選択肢となる。

温暖化を逆手に取り、現在は栽培が困難なアボカドなどの亜熱帯果樹が将来的に日本で栽培可能になる可能性もある。こうした新規作物の導入も、今後の重要な検討課題となるだろう。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(179)食料・農業・農村基本計画(21)食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策2026年2月7日

シンとんぼ(179)食料・農業・農村基本計画(21)食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策2026年2月7日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(96)JIRACの分類【防除学習帖】第335回2026年2月7日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(96)JIRACの分類【防除学習帖】第335回2026年2月7日 -

農薬の正しい使い方(69)植物ホルモン作用の攪乱【今さら聞けない営農情報】第335回2026年2月7日

農薬の正しい使い方(69)植物ホルモン作用の攪乱【今さら聞けない営農情報】第335回2026年2月7日 -

【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日

【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日 -

スーパーの米価、前週比で6円上がる 取引上流では下落も、小売価格は「高止まり」2026年2月6日

スーパーの米価、前週比で6円上がる 取引上流では下落も、小売価格は「高止まり」2026年2月6日 -

5kg4000円台で「買い控え」 2025年の「米」購入、額は過去最高だが実質6.1%減 物価高で生活防衛2026年2月6日

5kg4000円台で「買い控え」 2025年の「米」購入、額は過去最高だが実質6.1%減 物価高で生活防衛2026年2月6日 -

(472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日

(472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日 -

山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日

山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日 -

大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日

大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日 -

栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日

栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日 -

大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日

大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日 -

愛媛大学附属高校で講義 「グローバル人材育成教育」に講師派遣 井関農機2026年2月6日

愛媛大学附属高校で講義 「グローバル人材育成教育」に講師派遣 井関農機2026年2月6日 -

業務用精米機「ミルモア(R)Ⅱ」のラインアップ拡充2026年2月6日

業務用精米機「ミルモア(R)Ⅱ」のラインアップ拡充2026年2月6日 -

県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日

県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日 -

まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日

まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日 -

アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日

アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日 -

「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日

「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日 -

鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日

鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日 -

農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日

農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日 -

栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日

栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日