【鈴木宣弘・食料・農業問題 本質と裏側】衝撃的な漁業改革案-すべて「お友達」企業への便宜供与2018年6月28日

昨年8月29日の本誌コラム、「亡国・売国の漁業権開放」で漁業権開放問題への警鐘を鳴らしたが、いよいよ、それが最悪の形で具体化されようとしている。

2018年1月22日、安倍総理は「養殖業の新規参入が容易になるよう、海面の利用制度の改革を行う」などの所信表明を行い、漁業「改革」を進めることを表明し、5月31日、ついに政府の改革方針が示された。その内容は、

◇これまで各漁場で生業を営む漁家の集合体としての漁協に優先的に免許されてきた漁業権の優先順位の廃止

◇定置・区画漁業権の個別付与

◇漁獲の個別割当(IQ)の導入

などの衝撃的な内容となっている。

そのようなことをしたら、どうなるか。

◆優先順位の廃止は憲法29条違反

「優先順位の廃止」によって、浜に生まれ、浜で暮らし、生業を営み、昔から営々と浜を守ってきた地元漁民から、浜が企業に取り上げられたら、生活基盤と漁村コミュニティが崩壊する。筆者も、生まれたときからそこに浜があって、長年にわたってそこで生計を立て、毎日、浜を生活の場としてきた一人として強い違和感を覚える。そもそも、地元民には優先的な前浜の使用権が発生しているのであり、先祖代々そこに住み、前浜を使用してきた地元漁民を追い出すことは「生存権的財産権」の剥奪であり、明白な憲法29条違反である。

「既存の漁業権者が水域を適切かつ有効に活用している場合は、その継続利用を優先する」との考慮事項が既存の漁業者を守る歯止めになるとの解釈は間違いである。そもそも、漁協でなく「お友達」企業に漁業権を付け替えることを狙って改定しているという前提を忘れてはならない。むしろ、漁業権を得た「お友達」企業が「長期的な経営判断に基づく投資を促す」ための「考慮事項」だと政府はくしくも回答書に書いている。

◆免許の乱立では資源管理は混乱・崩壊する

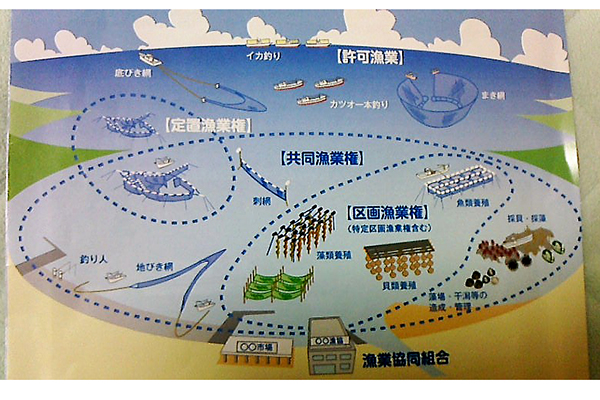

また、「定置・区画漁業権の個別付与」は何を意味するか。入り江の浜には、「貝や海藻、魚類などの養殖を営む区画漁業権」と「貝や海藻などを獲る共同漁業権」、「大型の定置網漁を営む定置漁業権」の3つ(イカ釣りやカツオの一本釣りなどの「許可漁業」は別)があり、漁場にはさまざまな形態の漁業が共存している。

別の漁業に迷惑をかけることや獲りすぎ、過密養殖を防ぐために、漁協で話し合って共同管理の年間計画をつくり、年度の途中に何度も見直すことで、きめ細かい調整をしてきている。それができるのは、漁民が漁協というまとまりの中で、浜全体を統一的に管理・調整しているからである。そこに、一部を、その管轄外の個別組織(企業)が自由にしてよいことにしてしまったら、浜に虫食い的に共同管理できない個所ができて浜全体の資源管理・調整が混乱・崩壊するのは目に見えている。

それに、区画漁業権のエリアでは、例えば、40漁業者が80カ所を区割りしてワカメ養殖をしている(鳥羽磯部漁協和具浦支所)が、これを県知事が個別に割り当てて調整・管理することが不可能に近いことは誰の目にも明らかである。

◆個別割当の非効率性

「漁獲の個別割当(IQ)の導入」は何をもたらすか。沖合の許可漁業では、資源を持続的に再生産するための漁獲量を定める方法として、「最大持続生産量(MSY)」をベースに、「生物学的漁獲可能量(ABC)」から「総漁獲可能量(TAC)」を算出しているが、その対象魚種を拡大し、かつ順次、漁業者に配分する「個別割当(IQ)」を導入することが決まった。しかし、ABCを科学的にはじき出すこと自体が難しく、妥当性に疑問がある上に、行政がどうやって個別に妥当な量を算定して割り当て、どうやって管理・監視し、違反者を取り締まるのか。気の遠くなる話で、莫大なコストがかかることは明白である(その先は売買可能にされ、買い占めが起こる懸念もある)。

これは、ノーベル経済学賞を受賞したオストロム教授が、コモンズ(共用資源)を例にしたゲーム理論でも証明済みである。資源を個々人が私有化して管理するのと、中央政府がコントロールするのと、共助システムが機能して役割を果たすのでは、共助システムにゆだねたほうが長期的・総合的に見て、資源管理コストも安く、地域コミュニティの持続にも有効だという結論である。

さらに、5月31日には新たにクロマグロTAC配分案も発表され、大型魚にも漁獲枠が設定された。少数の経営体である大中型まき網に対しては小型魚1500t・大型魚3063tの割当に対して、全国の沿岸漁業全体で小型魚1317t、大型魚733tの割当量で、漁協になんの説明もないまま決められた。この漁獲割当量に対して「これでは生活が困難だ」との声が全国各地の沿岸漁業者から寄せられている(二平章氏)。

◆国土・国境がもたない~「制海権」の喪失

さらには、漁業自体は赤字でも漁業権を取得することで日本の沿岸部を制御下に置くことを国家戦略とする国の意思が働けば、表向きは日本人が代表者になっていても、実質は外国の資本が全国の沿岸部の水産資源と海を、経済的な短期の採算ベースには乗らなくとも買い占めていくことも起こり得る。こうした事態の進行は、日本が実質的に日本でなくなり、植民地化することを意味する。日本が脳天気だと思うのは、農林水産業は国土・国境を守っているという感覚が世界では当たり前なのに、我が国ではそういう認識が欠如していることである。

以上、すべてに貫徹されている思想は、相互に助け合って自分たちの生活と地域の資源とコミュニティを守ってきた人々から収奪して企業への便宜供与を徹底することなのである。しかも、「民間活力の最大限の活用」だ、「企業参入」だと言っているうちに、気付いたら、日本という国が実質的になくなってしまいかねない。こんなことをこれ以上許していたら、日本の国土、資源・環境、地域社会、国民生活は崩壊する。その瀬戸際まで来ていることを全国民が共有しないと手遅れになる。

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日

【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日 -

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日 -

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日 -

【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日

【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日 -

「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日

「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日 -

2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日

2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日 -

福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日

福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日 -

いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日

いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日 -

【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日

【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日 -

【人事異動】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日

【人事異動】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日 -

和牛農家と海外バイヤーをつなぐオンラインプラットフォーム「WAGYU MARKET」提供開始2026年1月30日

和牛農家と海外バイヤーをつなぐオンラインプラットフォーム「WAGYU MARKET」提供開始2026年1月30日 -

酪農業の地域特有の課題解決へ 酪農家との情報交換会「第5回MDA MEETING」地域別開催 明治2026年1月30日

酪農業の地域特有の課題解決へ 酪農家との情報交換会「第5回MDA MEETING」地域別開催 明治2026年1月30日 -

抹茶といちごの季節限定パフェ 関東・東北のフルーツピークスで販売 青木フルーツ2026年1月30日

抹茶といちごの季節限定パフェ 関東・東北のフルーツピークスで販売 青木フルーツ2026年1月30日 -

東京生まれの納豆を食べてオリジナルカードをゲット「ネバコレカード トーキョー」開始2026年1月30日

東京生まれの納豆を食べてオリジナルカードをゲット「ネバコレカード トーキョー」開始2026年1月30日 -

生産者のこだわり紹介「姫路いちごフェア」2月4日に開催 兵庫県姫路市2026年1月30日

生産者のこだわり紹介「姫路いちごフェア」2月4日に開催 兵庫県姫路市2026年1月30日 -

持続可能な未来へ植物工場の可能性「第3回JPFA植物工場国際シンポジウム」開催2026年1月30日

持続可能な未来へ植物工場の可能性「第3回JPFA植物工場国際シンポジウム」開催2026年1月30日 -

ドラクエとコラボ「亀田の柿の種」2月3日から期間限定で発売 亀田製菓2026年1月30日

ドラクエとコラボ「亀田の柿の種」2月3日から期間限定で発売 亀田製菓2026年1月30日 -

AgVenture Lab主催「2.6オープンイノベーションマッチングイベント」に登壇 Carbon EX2026年1月30日

AgVenture Lab主催「2.6オープンイノベーションマッチングイベント」に登壇 Carbon EX2026年1月30日 -

【役員人事】ビビッドガーデン(1月29日付)2026年1月30日

【役員人事】ビビッドガーデン(1月29日付)2026年1月30日 -

「恵 megumi ガセリ菌SP株ヨーグルト」など個食カップ容器を紙製に変更 雪印メグミルク2026年1月30日

「恵 megumi ガセリ菌SP株ヨーグルト」など個食カップ容器を紙製に変更 雪印メグミルク2026年1月30日