飼料穀物高騰の深層~日本畜産の正念場【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】2021年8月19日

飼料穀物価格が再び高騰している。こうした事態の発生頻度は今後も高まることはほぼ確実と思われる。輸入飼料に依存した規模拡大路線から抜けられない我が国の「加工型」畜産の将来に暗雲が広がっている。

原油価格高騰はトウモロコシ高騰につながる

飼料穀物価格が高騰している。供給要因としては、中国での豪雨などによるトウモロコシの減産、南米産地での長雨による作付け遅れ、その後の乾燥による作柄悪化懸念、輸出量が世界3位のアルゼンチンのトウモロコシの輸出規制(すでに撤回)など、需要要因としては、特に、中国でのコロナ禍からの経済回復と豚熱からの回復による飼料需要増大などが指摘されている。

それにしても、中国が米国から購入した量(年間、9-8月)の増加は、トウモロコシ 19/20 2百万トン→ 20/21 21百万トン。ソルガム 19/20 4百万トン→ 20/21 7百万トン。大豆 19/20 16百万トン→ 20/21 36百万トン。小麦 19/20 0.5百万トン→20/21 3百万トン、と異常に大きい。

この点については、「中国共産党設立100年を迎えるにあたり、コロナからいち早く立ち直ったことをアピールし、豚熱含む国内減産から食肉不足による物価高騰による国民の反発をおそれ、安定的な食料供給ができることをアピールするため国内生産を爆発的に増やし、また、トランプ氏からのバイアメリカンの圧力に対応する形で大量のトウモロコシ・大豆の購入を行い、食料安定確保をアピールすることで、人心の掌握を図った」との見方(全農・川崎浩之氏)がある。

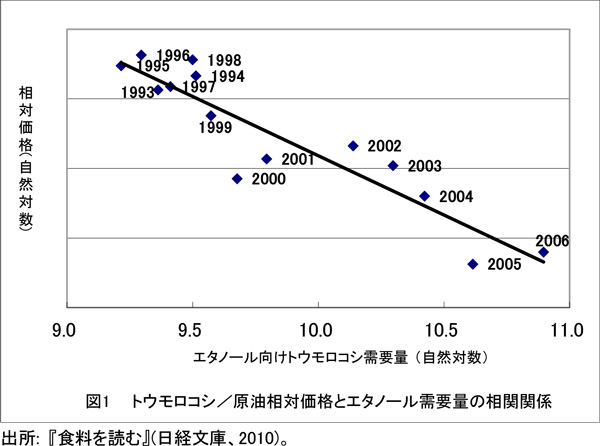

筆者は、原油価格高騰の影響にも注目している。山下一仁氏も指摘しているが、米国では、ガソリンへのエタノール混合が制度的に行われており、トウモロコシの仕向け先は、飼料用とバイオ燃料用で7割を占める。筆者らの研究(日経文庫『食料を読む』2010年)で、原油に対してトウモロコシが相対的に安くなるとトウモロコシのエタノール向け需要が増えるという明瞭な相関関係があることが示されている。

つまり、「原油価格高騰⇒原油に対するトウモロコシの相対価格の低下⇒トウモロコシのエタノール向け需要増加⇒トウモロコシの飼料向け供給減少?トウモロコシ価格高騰」というメカニズムが働くのである。

価格高騰が生じやすい市場構造

もちろん、筆者が以前から指摘している貿易自由化の進展で価格高騰が生じやすい市場構造ができていることも根本的問題の1つである。

トロモロコシ生産は、米国・中国・ブラジル・EU・ウクライナ・アルゼンチンの6か国で世界の80%、大豆生産は、米国・ブラジル・アルゼンチン・中国の4か国で87%、小麦生産は、中国・EU・インド・ロシア・米国・カナダ・豪州の7か国で世界の75%を占める

(https://www.yamato-gyosei.com/2021/05/31)。

米国などの要請による貿易自由化の進展で、?穀物を輸入に頼る国が増え、⇒生産・輸出が少数国にかぎられる傾向が強まったため、⇒需給にショックが生じると価格が高騰しやすくなり、⇒そのため、(1)高値期待で投機マネーも入りやすくなり、(2)不安心理で輸出規制も起こりやすくなり、⇒価格高騰が増幅され、⇒果ては、高くて買えないどころか、お金を払っても買えない事態になる。

また、「世界のコロナ緊急対策によるキャッシュの市場流通量が増え、まわりまわってファンドや機関投資家に集まれば、コモディティー(穀物など)に流動マネーが流れ込む。原油が上がれば穀物には安心して投機できるという上昇スパイラルができている」との見方(全農・川崎浩之氏)もある。

なお、今後の動向については、「ファンダメンタル(基礎条件)としては、穀物の大量期末在庫が中国の爆買いで一気に最低在庫水準まで減ってしまった米国の需給バランスは、一発干ばつが来れば、大変になる、異常気象が世界で連続的に起きている、カナダも歴史的な高温と山火事......といった心理から、価格の変動性が高まった。北米含む世界の穀物主要国での豊作が確定するまでは、従来の価格レベルには到底戻らない」「今後の世界の穀物・油糧種子は、再生可能ディーゼル向け大豆と菜種の需要が急増しており、トウモロコシにエタノールが導入されたときのインパクトの再来が懸念される」との見方(全農・川崎浩之氏)がある。

必要な対策~無理しない酪農・畜産の再評価

つまり、このような事態は一過性ではなく、一度収まっても、また起きる。そして、異常気象の「常態化」や中国や新興国の畜産需要増加によっても、その頻度は高まっている。したがって、日本も、根本的に酪農・畜産の飼料調達構造の転換をいよいよ急ぐ必要がある。

まず、(1)配合飼料用と粗飼料用のトウモロコシ生産の拡大の可能性、(2)本格的な飼料用米の増産の可能性、の検討に加えて、(3)自家の粗飼料割合を高めることが不可欠である。

例えば、酪農では、根釧地域のマイペース酪農家9戸の調査(2020年、森高哲夫氏集計)では、経産牛頭数は、マイペース酪農が41頭に対して農協平均は88頭で、両者には2倍以上の開きがある。しかし、購入飼料や購入肥料などを抑えて、放牧によって生態系の力を最大限に活用した循環型のマイペース酪農の資金返済後の所得は1602万円で、農協平均(TMRセンター参加酪農家を含む*)の1535万円よりむしろ多い。

つまり、このデータでは、「放牧型酪農は1頭当たり所得が大きくても規模が小さいから総所得が上がらない」という指摘は覆されている。平均の半分以下の頭数で、牛も快適で、人にも環境にも優しく、無理をしないで、同等以上の所得が得られるのである。

購入飼料代は、農協平均の2988万円に対して、マイペース酪農は486万円と1/6である。だから、飼料が高騰すればするほど、マイペース酪農の優位性は高まる。「購入飼料に頼るほうが、ときどき飼料が高騰しても長期的には総所得で有利だ」とは言えなくなっている。こうしたデータも参考に、経営方針を見直していく努力も不可欠と思われる。

*ただし、TMRセンター利用農家(42戸)の資金返済後所得が808万円で、農協平均(463戸)を相当に押し下げていることには注意・注目が必要である。

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日