【地域を診る】地域再生は資金循環策が筋 新たな発想での世代間、産業間の共同 京都橘大学教授 岡田知弘氏2025年1月22日

今地域に何が起きているのかを探るシリーズ。京都橘大学教授の岡田知弘氏が解説する。今回は「壁と分断の発想を乗り越えて」として地域再生には「新たな発想での世代間、産業間の共同が重要」と説く。

京都橘大学教授 岡田知弘氏

京都橘大学教授 岡田知弘氏

昨年の総選挙の際に、「103万円の壁」を撤廃し、若い世代の手取り収入を増やすべきだというある政党の政策が、注目を浴びた。私の担当している地域経済論の授業でも、毎回、受講生に書いてもらうコメント・質問欄に、珍しく「103万円の壁」について説明してもらいたいという趣旨の質問が数件、書き込まれた。

時は、年末。アルバイトに依存している学生にとっては、アルバイト収入の調整に頭を悩ませている頃である。自分ごとと結びつけて、政策や政治を考えている学生が少なからずいることは喜ばしいことではあるが、自分だけの当面の損得勘定から投票行動がなされているとすれば、これは由々しきことである。残念ながら社会保障費との関係や地方税収への波及といった問題には、あまり関心がない。

そしてこの種の議論になると、必ずつきまとってくるのは、「高齢者の社会保障給付が多すぎるので、若者世代は政府からの給付が受けられない」といった短絡的な「分断」論である。ただでさえ少ない社会保障費のなかで高齢者世代と若者世代への単年度支出を比較する「二項対立」論をもとに議論したとしても、あまり生産的なものにはならないだろう。

だが、前回紹介した、「年金経済」の実態調査を、自治体レベルで行うことで、このような「二項対立」論、「分断」論を乗り越える共通理解ができるのではないかと考える。

そもそも、年金や各種給付金は、一度給付されたあと、どうなるのだろうか? とりわけ、ほとんどの高齢者は年金だけで十分な生活を営むことができない状況である。長期的な預金や投資に回せる人は、あまりいないと考えられる。

その消費支出先は、地元の商店や病院、福祉サービス事業所、タクシー等の交通費等が多く、そこで働いている人たちは、本人たちよりも比較的若い世代である。つまり、お金は高齢者世代に「得な」形で蓄積されていくのではなく、その地域経済社会に循環し、より若い世代の仕事と所得の源泉としての役割を果たしているのである。ただし、コロナ禍の下で、高齢者のなかでも、インターネットによる購買活動を増やしたり、交通手段がないために地元で購入できない人たちが増えている。時には、詐欺の被害に遭い、貴重な年金収入が地域から盗まれてしまう場合もある。その実態を、自治体、事業者、老若男女の住民が、本音を出しあいながら議論して、具体的解決策を図っていくことで、先の「分断」を乗り越え、住民が互いに共同して地域をつくることができるのではないかと思う。

もうひとつ気になる「壁」というか「分断」がある。それは、主として、行政サイドにみられる縦割り行政の「壁」である。例えば、医療や福祉を、地域産業施策の一つとして位置付けるべきだという議論に対して、読者のみなさんはどう考えるだろうか。

国や都道府県では、厚生労働省―健康福祉部といった縦割り行政の仕組みが入っており、医療・福祉を地域産業政策として位置づけることには、大きな抵抗があるだろう。しかし、熊本地震の際に、一つの変化があった。東日本大震災の際に創設された中小企業等グループ施設等復旧整備補助金制度の枠組みをかなり柔軟にし、商工関係の事業者だけでなく、地域にある農業法人、福祉施設や診療所も助成の対象にしたのである。

工場が再建されても、そこで働く従業員の家族が子どもや高齢者を施設に預けたりすることができなければ、地域社会全体の雇用の回復につながらないだろう。兼業農家が多い地域では、家族全体の就業機会と医療福祉環境がなければ、十分な産業活動は回復しないからである。

翻って、石川県能登半島地震被災地はどうか。被災後1年経ったところで、輪島市や珠洲市をはじめとする奥能登での人口減少が目立つ。それ以上に、小中学校の子どもの数は、3割も減少している。そして、その親世代が比較的多く働いていたのが、病院や福祉施設であった。その再建が著しく遅れており、働く場がないために、生活が成り立たないのである。

奥能登地域の就業構造を見ると、病院や福祉施設で働く人たちが、どの市町でも上位を占めている。いわば基幹的な産業なのである。それを支えてきたのが高齢者の年金でもある。能登半島地震では、熊本県型のグループ施設等補助金ではなく、国と県は「なりわい再建支援補助金」制度を適用して、従来の狭い商工分野に限った個別企業の再建に重点を置いているようである。個別企業にとってはある程度の使いやすさはあるものの、多業種の経済主体によって形成されている地域経済・社会の再生には直接つながらないものであり、地域全体の復興を考えるならば、今後、大きな改善が求められよう。

重要な記事

最新の記事

-

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日 -

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日 -

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日 -

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日 -

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日 -

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日 -

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日 -

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日 -

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日 -

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日 -

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日 -

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日 -

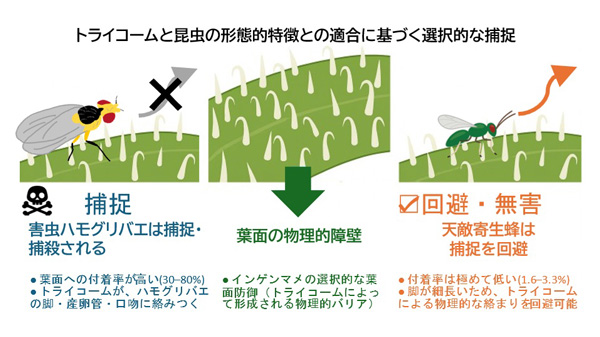

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日 -

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日 -

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日 -

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日 -

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日 -

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日