よく食べた栗の実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第362回2025年10月30日

茎が木質化して何年も生育を続ける植物(=「木本類」)のつける果実のうち、多肉質で水分が多くて軟らかい果実のことを一般に「果物」といい、成熟すると果皮が硬く乾燥する果実は「木の実」と呼ばれている。みのりの秋にふさわしくこれからはその木の実について思いつくまま書かせていただく。

木の実というとまず頭に浮かぶ栗の実、それでその話から語らせてもらおう。

「栗拾い」、この言葉

よく聞くが、実は私、まともにしたことがない。生家には栗の木がなかったし、母の実家に大きな栗の木があったが、栗の収穫の時期は生家の秋作業がまだ終わらないので連れて行ってもらえなかったからである。近所の魚屋さんの裏の畑に一本あったが、生垣で入れないようになっていたのでこれまた拾えない。山が遠いので山に拾いに行くこともできない。遠足で山に行ったとき栗の茶色のイガが落ちているのを見つけ、実が入っているのではないかとみんなで大騒ぎになるが、残念、あるわけはない。そんなことでこの齢になるまでまともに栗拾いをしたことがない。

それでも子どもの頃、毎年、まだ緑色の鋭いイガの中から栗の実を取り出すことはしていた。9月15日のの八幡様のお祭りのときにさまざまな露店と並んでまだ青いイガのついた栗の実を売る人がおり、それを買い、その場であるいは家に持ち帰って、イガで痛い思いをしないように注意しながらはいている下駄の歯で栗をおさえ、火箸をイガの中に突っ込んで中に入っている栗の実を取り出す。それから、白から茶色になりかけの栗の皮(鬼皮)を親指の爪で傷をつけながら剥き、まだやわらかい渋は爪でこすってはがす。実はまだ甘くはなっていない。でも、こうした時期の生栗の独特の味を楽しむ。買ってから食べるまでかなりの時間がかかるが、この皮むきも一つの遊びであり、楽しみでもある。

しかし、渋皮をむくときに指と爪に渋がべとべとくっつき、黒くなるのがたった一ついやなことだった。未熟のしかも生のままの白い実は甘くも何ともなかったが、カリカリと音をたてながら初秋を味わったものだった。

秋深くなると、イガのないまさに栗色の成熟した栗をおやつとして祖母が何個かくれる。筆入れからナイフを取り出して固い栗の鬼皮に傷をつけ、そこに親指の爪を立ててむく。すると茶、銀、黒色の筋の入った厚い渋皮に包まれた実が出てくる。この渋皮を取らなければ渋くて食べられない。そこで今度はナイフの刃を立てて渋皮をけずり取る。これでようやく食べられる。若干黄色みがかった固い実をかじるとカリカリと音がする。まだ甘くはない、でもほかの食べ物にない味であり、それを楽しみながら食べる。それはいいのだが、ナイフの後始末、これがいやだった。ナイフの刃にべっとりと渋がくっついており、それを後で取るのが大変なのである。もっといやだったのは、せっかく時間をかけてきれいにむいたのに中に虫の食った穴がトンネルのようにあいているときだ。それどころかその中にまだ生きている蛆虫(うじむし)のような白い虫が入っていることがある。そういう栗はむく前に鬼皮の表面をよく見るとぽつっと黒い小さい穴つまり虫の入り口が空いているのでわかるのだが、小さいころに虫が入るのでその穴が小さすぎ、見落としてしまう場合が多い。せっかく苦労してむいたのに食べられないときもある、そんなときはがっかりである。

冬になると、いろりの火の燃えている下の灰の中に栗を突っ込んで焼く。この焼いた栗は甘かった。熱々の実を口の中でフーフーしながら食べる、これは私たち子どもの冬の楽しみだった。しかもこれだと渋取りに苦労することもない。そっくり黄色い実を取り出し、それをそのまま口に入れることができる。ただし、灰の中の栗がはねて火傷することに気をつけなければならない、それが大変といえば大変、でもこれもスリル、焼くこと自体も楽しかった。当然のことながら、猿蟹合戦で栗がいろりの灰のなかに隠れて猿を火傷させてやっつけるなどという話は実感として理解できたものだった。

栗がたくさんあるときには祖母が鍋で煮てくれる。それが冷えてから手で皮をむいて食べるのだが、皮は柔らかくなっており、渋皮も簡単に取れるので食べるのは楽だった。またほくほくしていて甘かった。

それから栗ご飯である。めったになかったが、これはいわゆる糧飯とは違い、好きだった。とくにごま塩をふりかけて食べると栗の甘みが引き立ってうまかった。

このようにして食べた栗は、母の実家から持ってきてくれたものだったり、知り合いや近所の人からもらったり、近在の山村から売りに来る人から買ったりしたものだった。

ここまで書いたらまた思い出した、干した栗を食べたこともあった。何日間かわからないが、きっと天日で長期間乾燥させたのだろう、普通の栗よりちょっと小振りで軽い。乾燥させているうちに水分が抜けて縮み、軽くなるのだろう。皮を押すとへこむ。中身の栗の実の水分が抜けて縮む、一方鬼皮の方は固いのでそんなに縮まない、それで鬼皮と実の間に隙間ができるからだろう。その干し栗の鬼皮を歯で噛むと簡単に割れて中身を取り出すことができ、渋皮も簡単にはがれ、水分が抜けて縮まってしわしわになった黄黒色の栗の実が現れる。硬くて硬くて大変だが、噛むとパリンと小さく割れるときもあり、それをしゃぶりながら食べる。これは本当に甘い。きっとその昔のお菓子であり、また保存食でもあったのだろう。これはもらい物だったのか、買った物だったのかわからない。

そんなこんなで、栗は私たちにとって身近な食べ物だった。

今は天津甘栗を買って食べている程度、いろりの灰の中につっこんで焼いた熱いほくほくした栗がなつかしい、もう食べられない、淋しい。

重要な記事

最新の記事

-

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日 -

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日 -

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日 -

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日 -

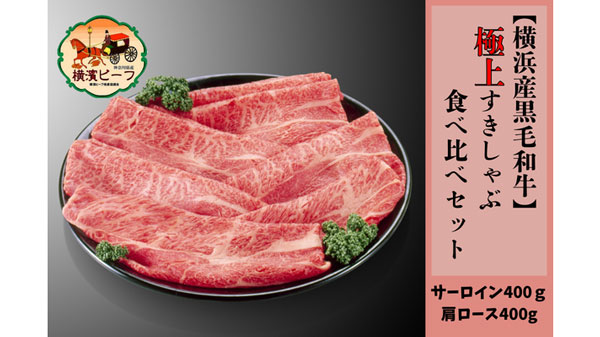

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日 -

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日 -

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日 -

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日 -

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日 -

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日 -

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日 -

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日 -

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日 -

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日 -

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日