大事にしたいクルミ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第365回2025年11月20日

話をまた私の子ども時代(昭和初期、今から80~90年前)に戻すが、クルミを割り終わった後、台所にいる祖母にクルミの実=中身の入った「ふご」と縫い針を渡し、金槌を小屋に片付ける。するとクルミの割れた殻が残る。これはまさに不要物だが、ごみとして捨てない。囲炉裏のわきの柴をおくところか風呂場に持っていく。燃料にするのである。あのころは何でも無駄にしなかった。

クルミの殻は、燃え付きが悪いけれどもいったん火が付くと火力がすごかった。音を立てて、最初は青いような火、後では真っ赤になりながら、激しく燃える。油分があり、また木質が固いからなのだろう。これを見るのも一つの楽しみだが、これは炊事が始まってからのこと、その前にもう一つ、クルミをすり鉢ですることを命じられる。苦労してクルミの実を取り出した後、また一つ苦労が待っている。でも文句はいえない。両親と祖父は田畑で働き、祖母が私の幼い弟妹の子守りをしながら夕食の準備をしているのだから、手伝わないわけにはいかない。

すり鉢にクルミの実を入れ、すりこぎですり始める。このすりおろしの仕事はけっこう大変である。力と技術(?)が必要だ

すり終わると、祖母はそれに醤油・味噌・砂糖などの調味料を入れ、ササゲ、ニンジンなどの野菜と和える。

秋にはそのササゲなどが食用菊に代る。その場合の食用菊は黄菊でももちろんいいが、モッテノホカという品種の菊がもっといい。紫の花とクルミ入りの白和えは味はもちろんのこと色もいい。ただしこの味の良さがわかるのは大人になってから、幼いころは菊の苦みが苦手、摺りおろしたクルミだけ食べたかったが。

正月にはぜんまいと糸こんにゃくのクルミ和えが出される。ゼンマイの柔らかさと甘く味付けされたクルミのうまさ、何ともいえない。大好きだったが、これはめったに食卓にに出なかった。

このような和え物以外でのクルミ料理で覚えているのはクルミと「田作(たづく)り」の佃煮である。田作りとはカタクチイワシの幼魚の干物(ひもの)で祖母がよく佃煮にしておかずにしたものだが、この田作りにクルミを加えて佃煮にするのである。魚のとれない内陸のこと、しょっちゅう田作りの佃煮であきて食べたくなくなるが、クルミが入ると手が出たものだった。ついついクルミだけつまんで食べて怒られることもあったが。

なお、宮城や岩手の山間部などでは正月にクルミ餅を食べるところがある。クルミをすりつぶして餡をつくり、餅にからめて食べるのだそうだが、まだ私は食べたことがない。

クルミを使った料理と言えばもう一つ、「クルミ豆腐」がある。ただしこれは豆腐屋さんから買うものであり、祭りなど特別なときに出るだけ、これはうまい。

その外にクルミはお菓子の材料としても使われるが、家内がとくに好きなのは「クルミゆべし」で、20年前に数年住んでいた網走に往復するときに仙台空港でいつもそれをお土産に買い、友人にごちそうして喜ばれていた。私はゆべしはあまり好きではないが、このクルミゆべしだけは食べる。

ともかくクルミが大好きなのである。

しかし残念なことに私の生家にはクルミの木がなかった。生家の裏手にある菩提寺に大きなクルミの木があり、そこであの複雑の模様のクルミが青い皮に包まれ、鈴なりに生っているのをうらやましく見ていたものだった。

十数年前、岩手県の山村の葛巻町にある中村克則君(岩手大教授、これまで何度も本稿に登場してもらった)の生家におじゃましたとき(そのころ中村君は秋田県立大助教授だったが)のことである、集落の家々の真ん中を通る道路の脇を流れるきれいな小川(イワナが群れをなして泳いでいた)の脇にクルミの木がたくさん生えており、しかもたわわに実っていた。まさに山村らしい何とも言えずなつかしい風景だった。

たまたま同行していた中村君の教え子の学生諸君に聞いてみた、あれは何の木か、何の実かわかるかと。8人いた学生全員わからなかった。そんなことだろうと思ってはいたが、ちょっとさびしかった。まあこれもやむを得ないかもしれない、街の中ではクルミの木は見られないし、農村部に行っても庭や裏山に植えている家も少なくなっているからだ。

でも、あの緑の皮に包まれている中身のクルミの実、これはもちろん知っているだろう、そう思って聞かなかったのだが、もしかしてクルミの実をまともに見たこともないのではなかろうか。街の中で殻付きのクルミの実を売っている店舗を最近見たことがないからだ。栗の実は売っているところはあるし、たまに山村の農協直売所でクルミを見たことはあるが。まさか見たことがない、知らないというものはいないとは思うのだが、聞いてみればよかったと後悔している。

ところで、この葛巻のクルミの木々から実を今も採って集落の人が食べているのかと中村君に聞いてみた。そしたら、もうだれも採っていないようだと言う。

過疎化、高齢化で採る人がいなくなっているのだろう。採って売っても、自分の家で食べても採算がとれないということもあろう。何とももったいないが放置しておくよりほかないのだろう。

こうした状況は葛巻ばかりではない、全国各地で起きているようだ。やがて山野に自生するあるいは屋敷内にあるクルミの木は放置されるだけとなり、直売所に持ち込む人もいなくなるだろう。

それでもクルミは、その中身=むき身がいつでも食べられるように袋入りで安く店舗で売られており、クルミを使ったお菓子や料理をつくることができるし、菓子屋で買ってあるいは飲食店で食べることもできる。だから食文化としては問題がないかもしれない。

しかし、そのクルミのほとんどがアメリカのカリフォルニア産なのである。

クルミはわが国の山野に自生していることからもわかるように日本の風土に適している。だから栗と同じように縄文時代から栽培され、食料として利用されてきた。

そのクルミがすべてアメリカ産になっていいのだろうか。

殻付きのまともなクルミの実を見たことも触ったこともない、「くるみ割り」の意味がわからない子どもたち、何かかわいそうな気がするのだが、それは単なる年寄りの懐古趣味なのだろうか。

長野、青森、山形がクルミ生産量のナンバースリーらしいが、この三県はもちろんのこと全国的にクルミ生産の復活と発展、消費拡大を図り、栗とクルミの文化を伝承し発展させていく必要があるのではなかろうか。しかも栗とクルミの木はきわめてすぐれた建築材料として利用されても来たとのこと、その復活と発展を図ることは環境保全、地球温暖化の解決にもつながる。日本のクルミの見直し運動、どこかで始めてもらいたいものだ、などとあのころ考えたものだったが。

ちょっとここで蛇足、日本にあるクルミは日本原産だが、胡桃とも書くのでもしかしたら胡の国(その昔の中国の一国)と関係があるのかとも考えて調べてみたらとくに関係はなさそうである。

重要な記事

最新の記事

-

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日 -

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日 -

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日 -

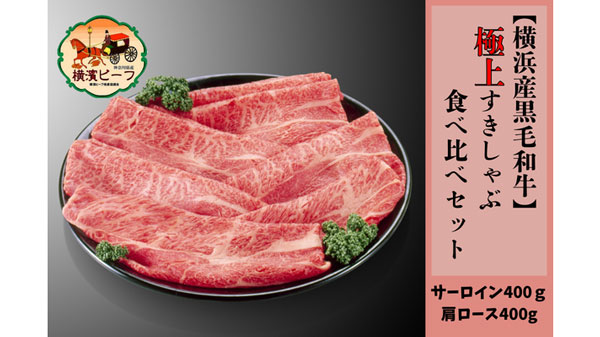

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日 -

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日 -

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日 -

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日 -

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日 -

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日 -

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日 -

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日 -

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日 -

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日 -

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日 -

温めなくてもとろ~り広がる「torochi(トロチ)」チーズソースをリニューアル 雪印メグミルク2026年2月18日

温めなくてもとろ~り広がる「torochi(トロチ)」チーズソースをリニューアル 雪印メグミルク2026年2月18日