米価格の急騰がもたらす後遺症 市場の縮小と水田農業の衰退 熊野孝文2024年6月5日

米の需給環境の改善に数年に渡り産地が取り組んだことで主食用米の価格は回復してきたことに加えて、販売数量も伸びている。一方、スポット取引では価格の急騰という状況が見られる。何が要因で水田農業を維持していくにはどんな政策が必要か、熊野孝文氏が提起する。

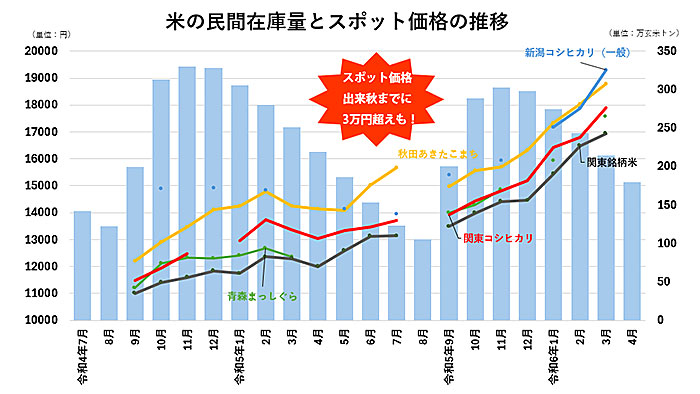

端境期に入り市中で取引されるコメのスポット価格は天井知らずの値上がりを見せており、秋田あきたこまちや新潟コシヒカリと言った全国銘柄に限らず、一般的な産地銘柄も2万5000円を超えるような価格で取引されるものもあり、このまま行くと新米が出回るまでに3万円を超えるのではないかという声まで聞かれるようになった。

この一種異常とも思える市中価格の高騰について、メディアでは5年産の不作とインバウンド需要の盛り上がりの2つを大きな原因として取り上げて報じるところが多い。

確かに5年産は高温障害で等級比率が低下して商品化率が落ちたという面があるが、不作という表現は当たらない。なぜなら農水省の発表では5年産の作況指数は101の平年並みであった。また、インバウンド需要は旺盛であるがこれも農水省は需給見通しを策定する際「織り込み済み」としており、需要量にカウントしてあるとのこと。従って国会での答弁のように価格の高騰はスポット的な取引価格であって、取引の多くを占める相対価格はコロナ前の水準より低いというということで問題なしという結論になる。

しかし、市中で取引されるスポット価格は、人間に喩えるなら体温計のようなもので、今の状況は40度近い高熱で、かなり危うい状態だということを示している。農水省はことあるごとに「スーパーに精米が並んでいること」をコメ不足でない論拠にしているが、すでに売り棚の一部銘柄が空になっているスーパーも見受けられるようになり、ここで仮需が発生するようになればまさにパニックになりかねない。

グラフ 米の民間在庫量とスポット価格の推移

こうした極めてタイトな状況を招いている真の原因の本質は、歪んでいるともいえる人為的なコメ政策である。コメの価格を上げるために供給面の対策(入り口対策)として巨額の税金をつぎ込んで主食用米減らしを行い、5年産では72万tものコメを餌用に振り向け、政府備蓄米として20万tを買い上げた。さらにあれほど行わないと言っていたにも関わらず、いつの間にか過剰米対策(出口対策)も行うようになった。周年安定供給対策の名のもとに余ったコメを国が保管料を出して市中に出回らないよう隔離するということも行っており、本来なら今年10月までに出回るべき5年産が11月以降に持ち越されるようになり、その分需給ひっ迫に拍車をかけている。この結果、目論見通り以上にコメの価格が上がった。

しかし、この値上がりの代償は大きく、確実に重い病状を発症することになる。病状の一つはコメ加工食品業界の原料米不足による苦境である。伝統的な米菓、味噌、穀粉、清酒、焼酎などのコメ加工食品業界は、伝統的であるが故、中小業者が多く、資本力が乏しいこともあって高騰する原料米を購入することが出来ず、製造を断念するところも出始めた。これら業界が使用する原料米は価格の安い特定米穀が多く、5年産米はその発生が少なかったという面もあるが、それに拍車をかけたのがコメの全体需給がタイト化したことによって本来加工原料に使用されるべき品位のコメが主食用米に吸収されたことも大きい。さらに主食用米の価格が大幅に値上がりしたことによって、産地では6年産米で加工用米の生産を止めて主食用に振り向けるという動きが出始めた。生産者にとっては少しでも手取りの良い用途に生産をシフトするというのは当たり前の経営判断である。実需者が加工用米の契約を望むのであれば主食用米の手取りと同じ程度になるように加工用米の価格を値上げしてもらわなくてはならず、実際にそうした動きになっている。需要者側からすれば需要に応じた生産がなされず、需給のミスマッチは益々拡大しているとしか言いようがない。

これらコメ加工食品業界は国の施策に沿って輸出に力を入れ、順調に輸出量を増やしてきたが、原料米の価格が上がると商品の輸出価格を値上げせざるを得ず、国際的な競争力が低下する。典型的なものがパックご飯で、この商品は最も輸出拡大が期待されている商品で、新たに輸出専用の製造ラインを作ったメーカーもある。しかし、そのメーカーでさえ、原料米の高騰に強い懸念を持っている。それは、パックご飯は韓国等でも製造しており、現状でも価格競争で不利な状況にあり、原料米高によりさらに競争力が低下する。国内の食品産業の競争力を高めるような施策を講じなければならないが、まったく逆の施策が推進されている。

影響が大きいのは何と言っても主食業界である。筆者のところに外食企業や中食企業の仕入れ責任者が直接面談に来て「コメの仕入れ政策を根本的に見直したい」と相談を受けるほどにまでなっている。この中には、年間もち米230t、うるち米5000tを使用するところもあり、目先の話ではなく中長期的にコメの仕入れをどうすれば良いのか広い角度で真剣に検討している。こうした実需者は、コメは法律で安定供給を謳い、さらに手厚い支援措置が講じられているにも関わらず、毎年のように価格が乱高下、需給が不安定になることの原因がわからず、自らの仕入れ政策で何とか安定的に仕入れる方策はないのか模索しているのである。

現実に6年産米の価格は大幅に値上がりすることが避けられない。コメ卸や集荷業者、仲介業者、全農系統など各方面の見方を総合すると新米のハシリである九州の早期米は2万円スタートで、関東の早期米は、スタート価格の予想に大幅な違いがあるが、集荷業者の中には「希望的観測」として1万8500円で始まれば良いのだが、という業者もいる始末。集荷団体は生産者の6年産米の出荷契約を取りまとめているが、すでに卸からはその数量を上回る購入希望が来ている。このため集荷合戦が激化することは避けられず、それを出来るだけ緩和すべく2段階集荷対策を検討しているところもある。2段階とは新米をいち早く供給するために買い手と事前にとりあえず必要な分を価格と数量を決めて集荷に当たる一方、共同計算分は仮渡金を提示して集荷のスパンを長期化するというもの。これでヒートアップする庭先価格を抑えられるか否かはわからないが、価格を提示することで落ち着かせる作戦。

こうした対策を用いてもなお新米集荷時点の混乱は避けられず、価格が落ち着くまでは2、3ヶ月はかかると予想される。平成5年産米のコメ不足パニックの後に何が残ったのかというと大幅なコメ需要の減少である。おそらく6年産米も大幅な価格の上昇により、同じことが起きるだろう。反対に生産量は増加して再び価格が下落する。価格が下落して市場が縮小するという負のスパイラルが繰り返されるだけで、結果的にコメの生産農家が淘汰される。現在のコメ政策を続ければこの負のスパイラルは断ち切れない。断ち切るには価格は市場に任せ、公正で自由な現物市場と先渡し市場、それに価格変動のリスクを回避して生産者の所得を事前に確保できる先物清算市場を設立、コメが産業になる基盤を整備、生産者の所得は直接保証制度を導入することで再生産を可能にするような仕組みを講じるしかない。

重要な記事

最新の記事

-

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日 -

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日 -

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日 -

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日 -

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日 -

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日 -

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日 -

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日 -

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日 -

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日 -

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日 -

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日 -

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日 -

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日 -

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日 -

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日 -

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日