【農協研・三鷹現地研究会①】高速道の上に農園 『農の尊さ』理解に一役 住民と共に歩む都市農業のカタチ2023年11月21日

都市農業にはどのような可能性があるか。農業協同組合研究会(谷口信和会長=東京大学名誉教授)は、東京都のど真ん中で脈脈と農業が息づいている三鷹市(新宿から中央線特快で13分)で現地研究会を行い、都市農業の実態を見た。そこには都市化が進むなか、1960年代後半から農地と農業を守ってきた都市農家の存在がある。特に農業の持つ多面的機能を生かし、近くに住む市民・消費者と連携した新しい都市農業の”カタチ”が生まれつつある。

多様性が魅力の源泉

現地研究会の参加者(三鷹ファーム新川圃場で)

現地研究会の参加者(三鷹ファーム新川圃場で)

ジャンクションの上で

研究会は11月6日、三鷹市の農家でつくる(株)三鷹ファームや農園保有者の案内で市内の農業や農業関連施設を見て回った。三鷹市に入ると、市街地のど真ん中で盛んにダンプカーが行き交う大規模な工事現場(100m幅)が目に入る。東京外環自動車道の中央道とのジャンクション工事だ。ジャンクション自体は地下40m(大深度地下)に建設され、全体を外ぶたで覆う地下構造のため、上部に広大な空き地ができる。

実は当初の外環は高架方式で計画・決定されていた。しかし、三鷹市北野地区には多くの農地があり、農業で生計を営む専業的な農家も多数存在していた。一方的に農地転用が進められるだけでは、これらの農家の存続が危うくなる。また、農地・農業・農家(屋敷林)のある武蔵野独特の原風景が損なわれ、長年にわたって維持されてきた地域的な一体性が失われる。このため、地元住民の理解が得られず、計画の凍結状態が長く続いていた。

その後、国・東京都・関係自治体(三鷹市等)・住民などによる検討を経て、地下方式の高速道路とすることで地元住民の理解を得て再スタートしたものだ。三鷹市は外ぶたの上の約24haのうち半分近くを利用し、市民や土地を提供した農家や市民の参加による「緑と農のある地域の特性を生かしたみどり空間」を創出するまちづくり(「北野の里」=仮称)を計画している。

農が担うまちづくり

このまちづくり計画をリードしてきたのが、(株)三鷹ファームを立ち上げた岡田源治氏(第43回農協人文化賞受賞者)である。視察した「北野情報コーナー」は、その拠点となる施設で、まちづくりの将来像や東京外環自動車道に関する資料など、だれでも閲覧できるオープンな施設となっている。(株)三鷹ファームは2010(平成22)年、市内6人の農家が農地の保全と都市農業を永続的に発展させていく目的で設立したものだが、相続税の物納で発生した国有農地の不適切な管理を改める提案を三鷹市に行ったことが契機となっている。

北野情報コーナーには「北野3丁目一時開放広場」と「コミュニティ農園」が隣接している。「開放広場」は約1000平方mのクローバーと芝生の広場で、小さな子どもからお年寄りまで楽しめる憩いの空間となっており、災害時には避難場所にもなる。情報コーナーとともに管理運営する三鷹ファームの活動拠点でもある。

農園を交流の場に

コミュニティ農園は、都市農地保全に関する三鷹市の実証実験の一環として野菜を栽培する。区画ごとにそれぞれの利用者が管理する通常の市民農園とは異なり、生産の枠組みを超えて、みんなで一つの畑を耕し、収穫した野菜もシェアする仕組みで、マンション居住の近隣住民(11組25人)と共同で種まきから収穫までの作業を体験する場、新たなコミュニティー創造の実験場である。この農地は三鷹ファームの経営者の一人が提供している。

芋煮会でコミュニティー活動(「コミュニティ農園」で)

芋煮会でコミュニティー活動(「コミュニティ農園」で)

地産地消と事業結合

三鷹ファームは独自に農場(新川ほ場)も持つ。約1haの生産緑地を使用貸借しているが、三鷹市内でこれだけのまとまった農地は他にない。5組に市民農園(1区画30平方m)として貸し出し、夏・秋野菜20種類の栽培を農業者の指導で行っている。またファームが肥培管理を行い、市報で募集した26家族(100人)が6~12月の間に22種類の野菜の収穫体験を行う事業を実施し、そこには大鍋を使用した芋煮会といった交流事業がセットされている。みたか野菜クラブとして野菜の宅配も行っている。

6次化や希少性追求

さらに3600平方mのほ場では小麦(強力粉・中力粉)、大麦の栽培を行い、前者は近隣の小学生に2月の麦踏み、7月の棒打ち(脱穀)体験をしてもらうほか、市内の有名ベーカリーでパンとして商品化されている。後者も市内の醸造業者によってビールに加工されるが、ホップや水も地場産としているところがすごい。なお、麦後は緑肥用のヒマワリを栽培しているが、ここには迷路を造成し、小学生に楽しんでもらっている。果樹園もあり、視察したときは収穫期を迎えた柿(次郎柿)がたわわに実っていた。

しっかり家族経営

このほか現地研究会では個人の経営も視察。三鷹ファームの岡田源治社長はファームでの活動のほか、自らも野菜を栽培し、自動販売機による庭先販売を中心に近隣の消費者に新鮮な野菜を届けている。

銀行員を辞めて就農した天神山須藤園の須藤金一さん(45)は300年続く農家の当主。市内で最大規模の農地約3haで植木、庭木のほか、レモンや夏ミカン・ハッサク・ユズなどのかんきつ類を栽培し、生食用の直売とともにジャムやマーマレードに加工して販売している。

見学したなかでの圧巻は、2種類のオリーブを栽培し、昨年から導入した搾油施設で東京初のオリーブオイルの生産に成功したことだ。イタリアンレストランのシェフに栽培や搾油をみてもらい、大好評を博しているとのことである。

こうした三鷹市の都市農業にとって、JA東京むさしの三鷹緑化センターは大きな役割を果たしている。多種多様な三鷹野菜だけでなく、花や植木、平飼い卵などのほか、園芸のための資材や種子なども販売し、緑と農のあるまちづくりの拠点となっている。

天神山須藤園のオリーブ

天神山須藤園のオリーブ

生産緑地で農業継続

三鷹市は東京都の多摩地域東部にあり、東端で東京都の世田谷・杉並区に接する。かつては畑と林の広がる農村地帯だったが、1960年代の経済成長で都市化が進み、市内の農地、農家は急速に減少した。

現在の農家数は249戸で、販売農家は183戸(2020年農林業センサス)、農地面積は約143・8ha(2021)年で、1960(昭和35)年の478haに比べ3割にまで減っているが、生産緑地は131・50ha。この数年、ほぼ横ばいに留まっている。

都市農業にとって、2015(平成27)年に都市農業振興基本法が施行され、生産緑地への選択ができたのは大きな契機になった。農業を続けることを前提に固定資産税の負担が軽減されたことなどから農業に取り組もうという農家が増えた。

都市農業の強みは、すぐ隣に消費者がいることにある。岡田社長は「市民の冷蔵庫の役割を果たす」ことに都市農業の役割をみる。また須藤金一さんは「農業を継続するためには、農業の魅力を子どもたちに示したい」という。

三鷹ファームメンバーは、長年、JA青壮年部を中心に農地と都市農業を守る運動に奮闘してきた。平均年齢は70代半ばだが、全員が後継者を確保し、消費者を相手に独自の農業を展開している。

なお、以上のような三鷹農業を支える上で、三鷹市が昭和30年代から農業振興事業費の農協移管を行い、全面的な支援を行っていることを特筆すべきであろう。

重要な記事

最新の記事

-

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日 -

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日 -

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日 -

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日 -

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日 -

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日 -

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日 -

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日 -

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日 -

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日 -

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日 -

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日 -

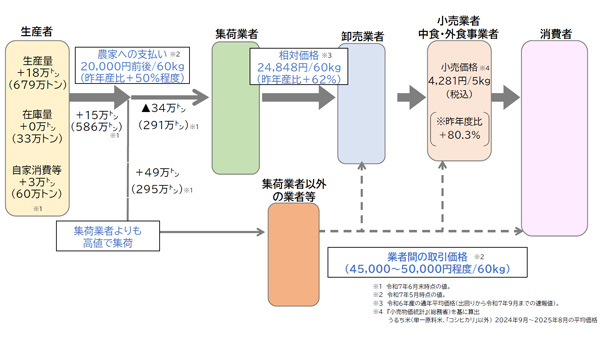

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日 -

「こんせんくん」が産地や工場をレポート テレビCM放映 パルシステム2026年2月3日

「こんせんくん」が産地や工場をレポート テレビCM放映 パルシステム2026年2月3日 -

「コープみらいフェスタ きやっせ物産展in幕張メッセ」15日に開催2026年2月3日

「コープみらいフェスタ きやっせ物産展in幕張メッセ」15日に開催2026年2月3日 -

バイオスティミュラント活力液配合「マイターフ 芝生の有機たっぷり肥料」新発売 KINCHO園芸2026年2月3日

バイオスティミュラント活力液配合「マイターフ 芝生の有機たっぷり肥料」新発売 KINCHO園芸2026年2月3日 -

【特殊報】ハクサイ黄化モザイク病 県内で初めて確認 愛知県2026年2月2日

【特殊報】ハクサイ黄化モザイク病 県内で初めて確認 愛知県2026年2月2日 -

消費減税の次の経済政策が見えない【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月2日

消費減税の次の経済政策が見えない【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月2日 -

【26年度生乳需給見通し】3年ぶり減産 脱粉在庫はコロナ禍水準に2026年2月2日

【26年度生乳需給見通し】3年ぶり減産 脱粉在庫はコロナ禍水準に2026年2月2日 -

在庫報告、民間備蓄に「疑問」 チェーンストア協会が食糧法見直しで要望2026年2月2日

在庫報告、民間備蓄に「疑問」 チェーンストア協会が食糧法見直しで要望2026年2月2日