JAの活動:沖縄復帰50年~JAおきなわが目指すもの~

【特集:沖縄本土復帰50年】JAおきなわに期待する 課題は「人の確保」 横浜国立大学・田代洋一名誉教授2022年5月31日

今年5月15日、沖縄県が本土復帰50周年を迎えたのを機に、横浜国立大学・大妻女子大名誉教授の田代洋一氏に「JAおきなわに期待する」をテーマに寄稿してもらった。田代氏は今回の「沖縄本土復帰50年」の特集で取り上げたJA関係者による取り組みを高く評価しながら、沖縄のこれからの課題について「ひとの確保だ」と強調した。

横浜国立大学

横浜国立大学

大妻女子大名誉教授

田代洋一氏

一般紙は沖縄の「本土復帰50周年」の焦点に基地問題をすえた。核大国ロシアがウクライナに侵攻し、民間人まで殺りくし、街を廃墟にし、畑に地雷を仕掛けるなかで、アジアの安全保障も大きく揺れている。台湾海峡有事の際の焦点は沖縄の基地だ。そのなかで本紙も特集を組んだ。それぞれ適切な企画である。

座談会では、「サトウキビは島を守り、島は国土を守っている」という沖縄の言葉が紹介されている。沖縄に米軍基地を押し付けることで国が守れるのか、島農業を活性化することで国土を守るのか。そのことを本特集に探る。

着実に農産物販売額を伸ばす

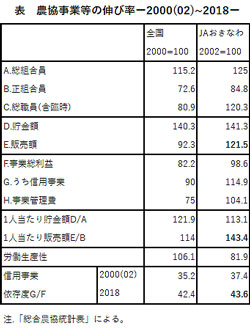

表で全国平均とJAおきなわの事業の伸び等を比較した。JAおきなわは農産物販売額を1.2倍に伸ばしている。正組合員1人当たり販売額では1.4倍だ。県全体の販売額は2018年から減少しているが、農協販売はコロナ禍のなかで2020年度にも対前年比10%増だ。

表 農協事業等の伸び率ー2000(02)~2018

表 農協事業等の伸び率ー2000(02)~2018

内訳は畜産34%、サトウキビ31%、野菜果実とファーマーズマーケットが各14%、花き6%。沖縄は「田んぼにあぐらをかけない」サトウキビとパイナップルの島だった。それが本土復帰や1県1JA化を契機に畜産、野菜、花き等の産地形成を営々と図ってきた。

生産者自らのチャレンジは「伊江島レポート」や「農業人レポート」に鮮やかである。同時に、行政がインフラや施設を造り、その運営を農協が引き受ける連携プレーが多い。農協も花き実験農場で小菊等の品種開発をし、種苗を廉価に提供している。野菜・果実の買取販売18億円弱も、リスクの軽減になるためと特に若手農業者に好評だ。

特筆されるのは1県1JA化とともに年1店のスピードでファーマーズマーケット(FM)を立ち上げ、現在は11(枝市場込みで12)。総販売額は2008年頃に30億円が2020年度には77.5億円、その他に全国のFMに2.4億円出荷している。FMの生産者会員も正組合員の2割、生産部会員にほぼ匹敵する。レポートにも見られるようにトップの生産者も出荷する。

このようにFMで地元市場を固めつつ、2016年に関西営業所を立ち上げなど本土市場や輸出の開拓にも努めている。島内外ともに開拓することは需給調整からも大切だ。

1県1JA化が離島を支えた

2002年の県単一JAへの合併は、大型合併農協と離島農協の不良債権の解決のための「破綻救済合併」だった。座談会では黒字農協の反対もあり合併は難航したが、最後は決め手は「一つのJAも破綻させない」「沖縄は一つ(オール沖縄)」の思いだった。

合併は、離島を守る合併でもあった。普天間理事長は、合併でヒト、モノ、カネを「必要な場所に、必要な量」投資できるようになったことを強調する。なかでもヒトが重要だ。

県の有人島は47、離島支店は16に及ぶ。座談会での北大東支店の事例にも見られるように、離島は自然災害を受けやすく、職員の確保も難しい。伊江島でも支店職員の3分の1が本店から着任しているという。那覇で採用して島で修行してもらう。

奨励金金利の引き下げに対応するため、各地の農協で店舗の統廃合等が進められている。JAおきなわも2020年より「店舗再編戦略」を実施したが、人口が集中している南部での地域再編で、離島の支店は維持しているようだ。離島には九つのライフライン店舗があるというが、その黒字化は困難だろう。経営が厳しさを増す中で、JAおきなわは離島を守る正念場に直面している。

発足したJAおきなわは、経営管理員会と理事会のあり方、経営組織づくり(地区事業本部制から支店制へ)など試行錯誤を繰り返しつつ今日に至っている(拙著『農協改革と平成合併』)。その経験は、たんに離島をかかえる特殊事例ではなく、中山間地域、条件不利地域地域の農業・農協を持続させる貴重な先例になっている。

販売額増大がカギ

表にもどると、全国では総職員数を減らしているが、JAおきなわは2割増やしている。これは合併時に大幅な要員削減を余儀なくされたことの修復で、今日では、総職員1人当たりの組合員数は50人で、全国平均54人より濃密になっている。

JAおきなわの経験は、ともかくマンパワーを確保しないことには販売事業や信用事業等を伸ばせないことを示している。しかし労働生産性(総職員当たり事業総利益)は落ちている。離島が多く事業効率が下がるので、販売額の追求でカバーする必要がある。

JAおきなわは販売額を貯金額の伸び以上に伸ばしてきた。しかし信用事業依存度は高まっており、水準も全国平均よりやや高い。この点は他の1県1JAではさらに顕著だ。信用共済事業依存度を低めていくビジネスモデル変革は、販売額を伸ばしているJAおきなわが率先して追求すべき課題だろう。

県農業の課題は「ひと」の確保

県は復帰50周年として新たな振興計画をたて、「亜熱帯海洋性気候を生かした持続可能な農林水産業の振興」を目指している。問題はどうしたら持続性を確保できるかだ。

農業センサスで沖縄県の2015~20年の減少率をみると、農業経営体24.7%(全国21.9%)、うち農家26.6%(同18.9%)、自給的農家30.0%(同12.8%)、農産物販売額50万円未満の農家67.7%(同39.0%)、基幹的農業従事者26.2%(同22.4%)、うち女性33.8%(同28.0%)、農地21.4(同6.3%)で、いずれも減少率は全国平均を上回り、トップクラスだ。

とくに小規模農家の減少率が高い。FMで小規模農家を支える必要がより高まっている。特集はがんばる農業女性の声も伝えてほしかった。

2015年センサスで、1人経営の割合は44.8%(全国33.3%)、同居農業後継者のいる農家は14.9%(同29.9%)、他出農業後継者のいる農家は32.2%(同18.8%)だ。父親が一人で農業しながら島を出た後継ぎの帰りを待っている構図だ。

以上から、沖縄農業の課題は「ひと」の確保に尽きる。「レポート」に登場する農業者も島外からのUターンが多い。若い時は県外で経験を積むのが人生のパターンだったわけだ。そこが怪しくなっている。

Uターン農業者の支援体制や新規就農の誘いには行政・JAともに万全を期しているだろう。残る課題はどうしたらUターンしてくれるかだ。よそ者の放言だが、県外に出た後継者たちに、沖縄農業のがんばる姿を定期発信できないか。

重要な記事

最新の記事

-

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日 -

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日 -

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日 -

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日 -

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日 -

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日 -

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日 -

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日 -

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日 -

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日 -

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日 -

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日 -

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日 -

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日 -

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日 -

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日 -

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日