JAの活動:第45回農協人文化賞

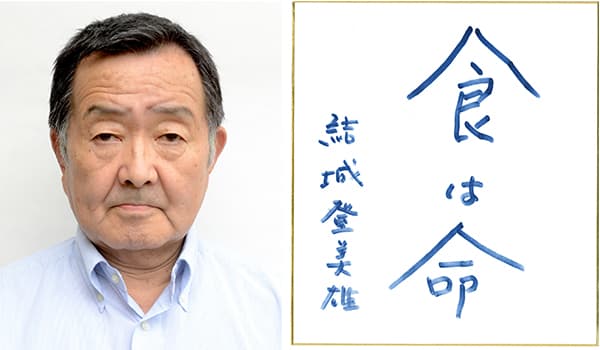

【第45回農協人文化賞】"世界で一番エライ人" 特別賞 宮城県・民俗研究家 結城登美雄氏2024年8月19日

多年にわたり献身的に農協運動の発展などに寄与した功績者を表彰する第45回農協人文化賞の表彰式が8月6日に開かれた。JAcomでは、各受賞者の体験やこれまでの活動への思い、そして今後の抱負について、推薦者の言葉とともに順次、掲載する。

民俗研究家 結城登美雄氏

70歳代の女性が頑張っている

70歳代の女性が頑張っている

今年も山の田んぼで老農がひとり田植えを終えた。腰の曲がった老女が今日もひとり畑で種を蒔まいている。その後ろ姿を励ますように風と光と水が「頑張れよ」と声をかけているように思える。何百年も変わらずに続けられてきた食を得るための静かな営み。やがて蒔かれた種は双葉をひらき、花を咲かせて実をつける。そして私たちは、その実を食べて今日も生きている。

70歳代の女性が頑張っている

いつのころからだろうか、遅れてやってきた人間たちが、その律儀な営みの現場を仕切るようになっていった。彼らがまとっているのは「農政」という衣装である。のたまうことはいつも同じで、農地をもっと大きくして経営を大規模化せよ、安くて安全なものを大量に作れと繰り返すだけだ。そして俺たちがこの国の食と農の未来を決めるのだと息巻く。冗談じゃない。彼らは耕さず、種も蒔かず、ただ机の上で数字をいじくっているだけである。数字しか頭にない人間は食料自給率を上げよ、と叫ぶ。叫んだところで1%も上がるわけではない。問われているのは食を生み出す人間の力、すなわち食の自給力である。種を蒔き、苗を植え、海では船を出して網を引く。それらの人々がいなければ、私たちの食卓には一品の食物も並ばないのである。誰が1億2000万人の食を支えているのか。それが問われている。すでにこの国の農の担い手は200万人を切り、漁の担い手は15万人にまで減ってしまった。そして多くの人々が高齢者である。このままいけば、十数年後には、わずか1%の高齢者が残り99%の国民食料を支えなければならないという異常な国になってしまわないだろうか。

半農半漁の暮らし

《田植え機を 買ふ決心をして 淋さびし》 (水谷繁之)

これは、田園に生きる老農たちの思いを詠んだものである。使い慣れた田植え機が壊れた。米づくりをやめる潮時か。迷いに迷ってようやく買ってはみたが、心はなぜか少しも嬉うれしくない。やれば赤字が増える米づくり。だが、米は命の糧。田を荒らすのはしのびない。だが、この年でいつまでやれるのか。米づくりを決心して「淋し」と言わざるを得ない老農たちによって、かろうじて日本の食料は支えられている。私たちはこの現状をしっかりと受け止め、現場と向き合わなければならない。

海も命の食を与えてくれる

本に興味を持ち始めた小学生のころ、図書館から借りた世界の偉人伝に夢中になった。シュバイツァー、キュリー夫人、エジソン・・・。読みながら自分も偉くなったと錯覚したのか、暗い台所で夕飯の支度をする母親の姿が貧しく見えた。無学な母はおそらく答えられまいと思いあがっていたのだろう、私は母に問うた。「世界で一番エライ人は誰だろうか」と。言下に帰ってきた答えは意外にも「食べ物を作る人」だった。生意気盛りの鼻っ柱は一発でへし折られた。「どんなにエライ人でも、食べなければ生きてはいけない。いい仕事はできない。たとえ人生に苦しむときでも、食べなければ悩めないではないか。」それが母親の言い分だった。以来その言葉は胸に深く刺さったまま70年近くがたつ。

「食べ物を作る人」が日本の農山漁村から消えていく。この25年、東北の小さな集落を800カ所ほど訪ね歩いて感じさせられたことは、耕す人を失ってむなしく荒れていく耕作放棄地の増大である。訪ね歩くたびに、「世界で一番エライ人たちが消えていって大丈夫か」と、幼い心の私が焦っている。

学生たちと、都市内の屋敷林をたずねてみた

学生たちと、都市内の屋敷林をたずねてみた

民俗学者の宮本常一は農村を離れ都市へと急ぐ昭和40年代の日本を旅しながら、こうつぶやいた。自然はさびしい。しかし、人の手が加わると、あたたかくなる。自然だけではあるまい。農も私たちの食の未来もさびしい。ならばおまえはどんな手をかけるのか。そう問われている気がする。

【略歴】

ゆうき・とみお

1945年9月生まれ。1945年旧満州で生まれ山形大学人文学部卒業。1970年 仙台市内の広告代理店に勤務。1977年 広告デザイン会社「タスデザイン室」を仙台市に設立。1985年 宮城県気仙沼市から「全国水産地域シンポジウム」の企画・運営事業を受託し、プロデューサーを務める。1988年 宮城県唐桑町(現・気仙沼市)で、町おこしの催し「唐桑臨海劇場」をプロデュース。5年間にわたって続ける。1980年代 80年代後半から仙台市の各地域で地域を見つめ直し、地域を調べる「地元学」を提唱する。1995年 タスデザイン室解散。地域づくり活動に専念する。1998年 宮城県宮崎町(現・加美町)で始まった、家庭の手作り料理を持ち寄って一堂に集める「食の文化祭」をプロデュースする。2004年度 芸術選奨文部科学大臣賞受賞。2006年 宮城県大崎市で始まった「鳴子の米プロジェクト」の総合プロデューサーに就任。2010年 くも膜下出血で倒れて入院。休養を経て集落を歩く活動を再開。2011年3月の東日本大震災後は被災地を訪ね歩く。2011年度 河北文化賞受賞。2023年度 NHK放送文化賞受賞

【推薦の言葉】「市」の重要性を説く

結城登美雄氏は長年にわたり、東北の農林水産業の現場に足を運び続け、地域の人々と向き合いながら地域づくりの活動を先導してきた。東北の地域、農山漁村、1次産業の振興と活性化に大きく貢献した。特に「市」の重要性を説き、古くからの東北各地の定期市を訪ねる一方、新しく登場した直売所を回り、生産者と消費者をつなぐことの重要性を訴えた。

1996年には仙台市の生産者らが中心となった「朝市・夕市ネットワーク」が誕生したとき同氏は、環境・人間・食料をテーマに意見交換する「EPF情報ネットワーク」の運営委員として朝市、夕市ネットの設立に尽力した。大規模な市場流通に風穴を開ける試みは小規模農家の希望となった。朝市・夕市ネットは現在も、仙台市の中心部で月1回の「定期市」を重ねている。

このほか、地域の食、行事などの「地域資源調査事業」の実施、「歴史と味覚ツアー」の企画や特産品開発など、各地で取り組んだ。

重要な記事

最新の記事

-

協同の営みで地域再興 茨城県JA常陸組合長 秋山豊氏(2)【未来視座 JAトップインタビュー】2026年2月17日

協同の営みで地域再興 茨城県JA常陸組合長 秋山豊氏(2)【未来視座 JAトップインタビュー】2026年2月17日 -

農研機構とJALグループが包括連携協定 イチゴ起点に世界へ発信2026年2月17日

農研機構とJALグループが包括連携協定 イチゴ起点に世界へ発信2026年2月17日 -

消えた先物価格を活用した収入保険Q&A【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月17日

消えた先物価格を活用した収入保険Q&A【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月17日 -

JAタウン「ココ・カラ。和歌山マルシェ」対象商品が20%OFF2026年2月17日

JAタウン「ココ・カラ。和歌山マルシェ」対象商品が20%OFF2026年2月17日 -

くだもの王国おかやまのブランドイチゴ「岡山県産晴苺フェア」開催 JA全農2026年2月17日

くだもの王国おかやまのブランドイチゴ「岡山県産晴苺フェア」開催 JA全農2026年2月17日 -

【中酪1月販売乳量】3カ月連続減産 受託酪農家9331に2026年2月17日

【中酪1月販売乳量】3カ月連続減産 受託酪農家9331に2026年2月17日 -

【消費者の目・花ちゃん】「ぬい活」と農体験2026年2月17日

【消費者の目・花ちゃん】「ぬい活」と農体験2026年2月17日 -

【浅野純次・読書の楽しみ】第118回2026年2月17日

【浅野純次・読書の楽しみ】第118回2026年2月17日 -

「ファーマーズ&キッズフェスタ2026」に出展 2月28日・3月1日、代々木公園で農業機械展示 井関農機2026年2月17日

「ファーマーズ&キッズフェスタ2026」に出展 2月28日・3月1日、代々木公園で農業機械展示 井関農機2026年2月17日 -

日鉄ソリューションズと「農産物流通のビジネスモデル変革」事業提携契約を締結 農業総研2026年2月17日

日鉄ソリューションズと「農産物流通のビジネスモデル変革」事業提携契約を締結 農業総研2026年2月17日 -

女性部員が高校生に伝統料理を伝授 JA鶴岡2026年2月17日

女性部員が高校生に伝統料理を伝授 JA鶴岡2026年2月17日 -

国産ジビエの魅力発信「全国ジビエフェア」28日まで開催中2026年2月17日

国産ジビエの魅力発信「全国ジビエフェア」28日まで開催中2026年2月17日 -

香港向け家きん由来製品 北海道ほか5県からの輸出再開 農水省2026年2月17日

香港向け家きん由来製品 北海道ほか5県からの輸出再開 農水省2026年2月17日 -

2026年度第10回「バイオインダストリー大賞・奨励賞」応募受付中 JBA2026年2月17日

2026年度第10回「バイオインダストリー大賞・奨励賞」応募受付中 JBA2026年2月17日 -

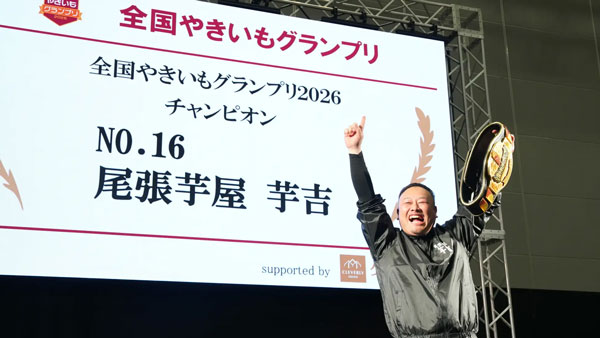

「全国やきいもグランプリ2026」チャンピオンは「尾張芋屋 芋吉」2026年2月17日

「全国やきいもグランプリ2026」チャンピオンは「尾張芋屋 芋吉」2026年2月17日 -

「生活協同組合ユーコープ」と個別商談会を開催 山梨中央銀行2026年2月17日

「生活協同組合ユーコープ」と個別商談会を開催 山梨中央銀行2026年2月17日 -

富山のおいしい食と技が集結「とやま農商工連携マッチングフェア」26日に開催2026年2月17日

富山のおいしい食と技が集結「とやま農商工連携マッチングフェア」26日に開催2026年2月17日 -

農機具全般のメンテナンスに「ファーマーズアクリア 農機具クリーナーストロング」新発売 ニイタカ2026年2月17日

農機具全般のメンテナンスに「ファーマーズアクリア 農機具クリーナーストロング」新発売 ニイタカ2026年2月17日 -

日藝×生活クラブ 産学連携プロジェクト2025年成果発表会を開催2026年2月17日

日藝×生活クラブ 産学連携プロジェクト2025年成果発表会を開催2026年2月17日 -

日清オイリオとキユーピーが協働 油付きPETボトルの水平リサイクル技術を検証2026年2月17日

日清オイリオとキユーピーが協働 油付きPETボトルの水平リサイクル技術を検証2026年2月17日