稲の刈り株から糖を回収 ほ場に埋もれる糖質資源のアップサイクルへ 農研機構2025年10月28日

農研機構は、高バイオマス水稲品種「北陸193号」の刈り株に、稲わら画分の約6割に相当する糖が含まれることを明らかにした。地中に埋もれて回収が困難な稲の刈り株は、稲わらや籾殻と比べてエタノール発酵基質となる糖の量や質に関する研究が進んでいない。今後、企業などと連携を図り、「埋もれていた糖質資源」である刈り株の新たな利用価値を掘り起こす。

稲作では、空気中の二酸化炭素を取り込み、作物を構成する有機物へと変換している。食料生産と並行して、稲の茎や葉など食べられない部分(非可食原料)から発酵性の糖を回収し、エタノールに変換することで、SAF(持続可能な航空燃料)などのバイオ燃料や化成品原料などに活用できれば、農業から低炭素産業が創出できると期待される。

しかし、日本は米国などバイオマス利用が進む国と比較して、経営体あたりの農地面積が小さく国土に占める農地の割合も低いため、原料を集めにくく、限られた農地から得られる非可食原料の利用を最大化する必要がある。

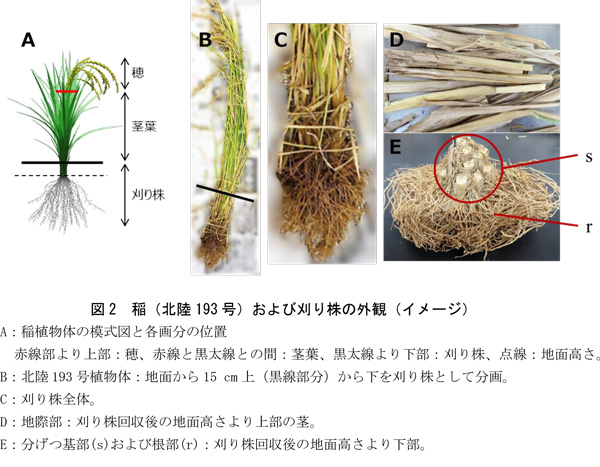

こうした中、高バイオマス水稲品種「北陸193号」のバイオマス量をさらに増やすための先進的研究を進める農研機構は、同研究で、これまで変換原料として利用されてこなかった「刈り株」(稲刈り後にほ場に残る根元部分、図1)に着目し、糖化原料としての有用性を調べた。

その結果、「北陸193号」の刈り株の乾燥重量は稲わら(茎葉部)の7割強に達し、含まれる糖の量も、茎葉部の糖含有量の約6割に相当することが分かった。特に、刈り株の8割以上を占める地際部・分げつ基部では、気相塩酸を用いた前処理後に酵素糖化処理することで、稲わらと同様に糖の効率的な回収が可能であることを確認した。

また、国内で発生する稲わらの量と糖含有率をそれぞれ811万トンおよび51.7%と仮定し、得られた結果をもとに単純計算すると、国内の刈り株中には200万トンを超える糖が埋蔵されていると見積もることができる。

最近では、埋もれた刈り株を掘り出して回収する技術の開発も進んでいる。農研機構は今後、地域資源の活用を目指す企業等と連携し、新たな糖化利用プロセスを開発することで、現行の刈り株処理方法に対する優位性を評価する予定。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日

シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日 -

農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日

農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日 -

米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日

米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日 -

(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日

(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日 -

スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日

スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日 -

【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日

【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日 -

【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日

【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日 -

【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日

【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日 -

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日 -

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日 -

「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日

「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日 -

2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日

2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日 -

【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日

【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日 -

福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日

福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日 -

いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日

いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日 -

三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日

三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日 -

【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日

【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日 -

【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日

【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日 -

【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日

【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日