農政:世界の農業は今

【第4回 ロシア・ウクライナ】農業生産額の5割を占める住民副業2016年12月9日

ウクライナは4割を輸出

ロシアのプーチン大統領が来日し北方領土問題を中心に首脳会談が行われ、日ロの外交の未来に注目が集まる。一方でロシアの農業・食料問題はあまり知られていない。今回はウクライナを含めた食料・農業事情について解説してもらった。

◆近くて遠い国ロシア

ロシアは日本の隣国であり、ロシアが占領・実効支配している北方領土は北海道の目と鼻の先にある。日本とロシアは歴史的にも深い関係があり、ロシア文学、チャイコフスキー、ロシア民謡、ロシア料理など日本人はロシアに対して強い関心を持ってきた。しかし、ロシアの国土拡張政策のなかでロシア脅威論が唱えられて日露戦争に至り、またその後も日本とソ連は中国東北部(旧満州)を巡って対立し、戦後も東西冷戦体制のなかで日ソ関係は難しい状況が続くなど、日本とロシアは必ずしも良好な関係を構築してこなかった。

ロシアは日本の隣国であり、ロシアが占領・実効支配している北方領土は北海道の目と鼻の先にある。日本とロシアは歴史的にも深い関係があり、ロシア文学、チャイコフスキー、ロシア民謡、ロシア料理など日本人はロシアに対して強い関心を持ってきた。しかし、ロシアの国土拡張政策のなかでロシア脅威論が唱えられて日露戦争に至り、またその後も日本とソ連は中国東北部(旧満州)を巡って対立し、戦後も東西冷戦体制のなかで日ソ関係は難しい状況が続くなど、日本とロシアは必ずしも良好な関係を構築してこなかった。

◆ソ連農業は「アキレス腱」

1917年にロシア革命が起きて社会主義国家「ソビエト連邦」が成立し、社会主義経済を導入したが、農業分野においても農業集団化を進め、それまでの地主所有の土地をコルホーズ(集団農場)、ソフホーズ(国有農場)に再編した。

ソ連の国土は広大であり、南部のドン川、ボルガ川、ドニエプル川流域は豊かな黒土地帯であるが、旧ソ連にとって農業は「アキレス腱」と言われ、農業の生産性は低く旧ソ連は恒常的な食料輸入国であった。特に、70年代初頭のソ連の穀物大量輸入は、世界食料危機の引き金になった。

ソ連の社会主義経済は初期は順調に推移していたものの、次第に技術革新、情報通信革命に乗り遅れ、ゴルバチョフが80年代後半から改革運動(ペレストロイカ)を進めたものの、91年にソ連邦は崩壊し15の国に分裂した。15カ国のうちバルト3国を除く12ヶ国(うち中央アジア5ヶ国、コーカサス3ヶ国)がCIS(独立国家共同体)を結成し、バルト3国は04年にEUに加盟した。

ソ連崩壊後、経済は混乱したが、石油資源が豊富なロシアは、石油価格高騰もあいまって2000年頃から好転し、近年ではロシアはBRICSの一つとして注目を浴びている。

◆伸びるロシアの農業

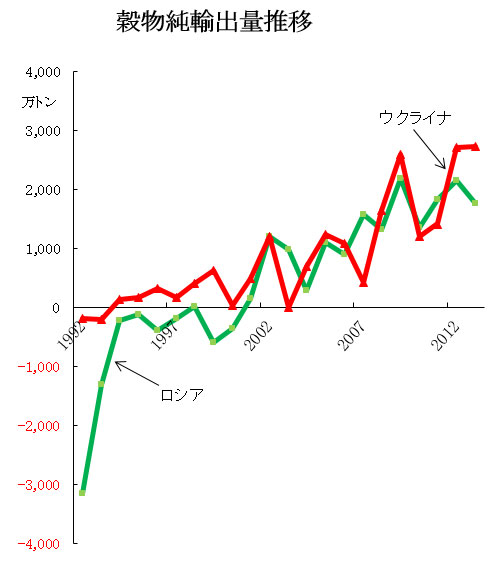

ロシアの耕地面積は1億2200万haで、日本の28倍、米国の7割であるが、穀物の単収は2.4トン/haと、米国(7.6トン)、日本(6.0トン)を大きく下回っており、ロシアの穀物生産量(1億315万トン)は米国の4分の1である。ロシアの穀物作付面積はソ連崩壊後に約4割減少したが、近年は回復し単収も増加したため、13年においてロシアは穀物を1918万トン輸出している(うち小麦が1380万トン)。畜産物の生産量も、ソ連崩壊以降急減したが、近年回復し(14年の肉類生産量854万トン)、その一方で肉類を222万トン、乳製品を521万トン(生乳換算)輸入している。

◆ウクライナの農業の今

ウクライナは、旧ソ連ではロシア(1億4400万人)に次ぐ人口規模(4500万人)を有する国である。南は黒海に面し豊かな穀倉地帯として知られており、ウクライナの耕地面積は3200万haで、ロシアの耕地面積の4分の1であるが、単収はロシアより高く(4.4トン/ha)、穀物生産量は6338万トンで、うち約4割(2740万トン)を輸出している。このうちトウモロコシの輸出が1673万トンで6割を占める。ただし、ウクライナの穀物生産は干ばつ、冬枯れによって生産量が落ち込むこともあり、不安定である。ウクライナでも、ソ連崩壊後、肉類の生産量は大きく減少したが、近年では回復しつつある。

◆小規模農場が重要な役割

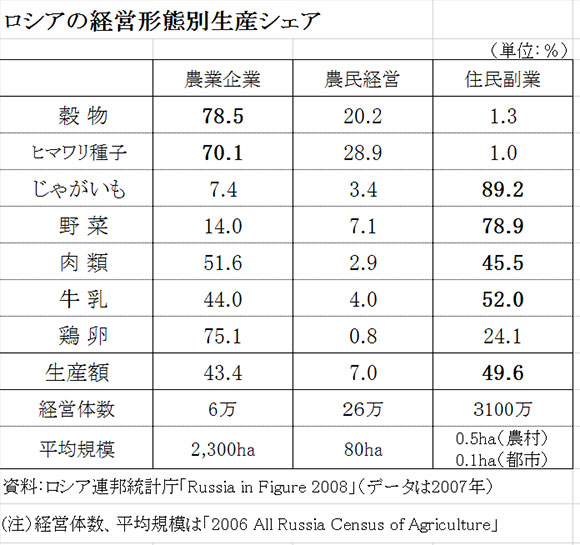

ソ連は社会主義体制のもと農業集団化を進め機械化した大規模農業経営を実現したが、ソ連崩壊後もこうした農場は穀物、油糧種子で大きなシェアを有している。

ソ連は社会主義体制のもと農業集団化を進め機械化した大規模農業経営を実現したが、ソ連崩壊後もこうした農場は穀物、油糧種子で大きなシェアを有している。

その一方、ソ連時代から自留地という各農民が所有する小規模な農場も並存し、またほとんどの都市住民はダーチャという自家消費用の菜園を持っている。こうした小規模の農場・菜園(「住民副業」)は現在も存続しており、農業生産において非常に大きな役割を担っている。例えば、ロシアでは住民副業の農園・農場が3400万もあり(平均規模は農村部0.4ha、都市部0.1ha)、こうした農場がジャガイモの89%、野菜の79%、牛乳の52%を生産しており、ウクライナでも同じような状況にある。

◆日本との関係強化も

地球温暖化のなかで、今後、ロシアの食料生産が増大し輸出がさらに増大する可能性があり、ウクライナも、新しい農業技術、品種の導入によって穀物増産のポテンシャルがある。現在は、物流インフラ(倉庫、輸送手段、港)の不備もありロシア、ウクライナの穀物の品質は悪いが、日本としてロシア、ウクライナからの食料輸入ルートを持つことは食料安全保障の観点から重要であり、日本はこれらの国と長期的視点に立った関係を構築する必要があろう。

地球温暖化のなかで、今後、ロシアの食料生産が増大し輸出がさらに増大する可能性があり、ウクライナも、新しい農業技術、品種の導入によって穀物増産のポテンシャルがある。現在は、物流インフラ(倉庫、輸送手段、港)の不備もありロシア、ウクライナの穀物の品質は悪いが、日本としてロシア、ウクライナからの食料輸入ルートを持つことは食料安全保障の観点から重要であり、日本はこれらの国と長期的視点に立った関係を構築する必要があろう。

重要な記事

最新の記事

-

百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日

百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日 -

将来の食料輸入に不安 80.6% 消費者動向調査 日本公庫2026年2月12日

将来の食料輸入に不安 80.6% 消費者動向調査 日本公庫2026年2月12日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】水田政策見直しで放棄されるのか、米価下落対策、転作交付金、国家備蓄2026年2月12日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】水田政策見直しで放棄されるのか、米価下落対策、転作交付金、国家備蓄2026年2月12日 -

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(3)2026年2月12日

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(3)2026年2月12日 -

【GREEN×EXPOのキーパーソン】グリーンを活用したイノベーションへ 東邦レオ・小山田哉氏2026年2月12日

【GREEN×EXPOのキーパーソン】グリーンを活用したイノベーションへ 東邦レオ・小山田哉氏2026年2月12日 -

アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日

アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日 -

振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日

振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日 -

愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日

愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日 -

葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日

葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日 -

「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日

「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日 -

初のオリジナルBS資材「藻合力」新発売 タキイ種苗2026年2月12日

初のオリジナルBS資材「藻合力」新発売 タキイ種苗2026年2月12日 -

【人事異動】クボタ(3月1日付)2026年2月12日

【人事異動】クボタ(3月1日付)2026年2月12日 -

農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日

農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日 -

食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日

食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日 -

まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日

まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日 -

クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日

クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日 -

「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日

「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日 -

邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日

邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日 -

藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日

藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日 -

東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日

東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日