農政:迫る食料危機 悲鳴をあげる生産者

【迫る食料危機】消費者の意識変え多様な人材参加する農業を 八木岡努・JA茨城県中央会会長2022年9月12日

コロナ禍による消費低迷に加え、ロシアがウクライナに侵攻してから半年以上が過ぎた。依然として生産資材の高騰が続き、生産現場は存続の危機に直面している。こうした事態にJAとしてどう向き合い、打開しようとしているのか。JA茨城県中央会の八木岡努会長に寄稿してもらった。

JAグループ総力を挙げて対応を継続

JA茨城県中央会

JA茨城県中央会

八木岡努会長

コロナ禍の影響が続く中、ロシアのウクライナ侵攻と円安が重なり、国内でも食料危機が現実味をもって語られるようになりました。同時に急激な燃料・原材料高を受け食料を支える農業現場は過去に類をみない厳しい状況になっています。農業に限らず、こういった危機的状況に陥った時にすべきことは、まず直近の対応を全力でスピーディに実行すること、そして現状を俯瞰し、この機会をプラスと捉え未来に向けた中長期の取り組みを考え抜き、スタートさせることではないでしょうか。

生産資材の確保、高騰対策は、全中、全農など全国段階、各県段階、各JAからも国や自治体に働きかけ、価格補填、物量確保対策などがとられています。さらに状況を注視し、JAグループ全体の総力を挙げて対応を継続してまいります。

JAの仕事の本質は生産者と消費者をつなぐことで、現実的に何をするかが重要です。「資材価格が高騰しているのだから商品価格が上がるのは当たり前」という発想は、消費者との対峙を生み国産への愛着心を薄れさせかねません。補助金だけに頼ることになれば持続可能性を失うことになります。これを作ったから食べてください、原材料価格が上がったから値上げしますというプロダクト・アウト的な発想ではなく、常に消費者目線でのマーケット・インの発想で農業を考えていかなければ時代は先に行くばかりです。

堆肥・緑肥の活用見直し「作り方変える」

そこで私から食料危機、国内農業危機に対して3つの提案をしたいと思います。

1つ目は『作り方を変える』ということです。

価格高騰と入手困難な状況まで起きている化成肥料については、堆肥をより活用して地力を上げることで肥料の使用量を減らす、どうしても勘に頼っている部分を土壌診断によるデータ化に移行し、安定した地力アップにつなげていくことがポイントだと思います。『みどり戦略』にも合致していきますし、さらに生育診断などによる可変施肥など、農業ICTの活用により更なるコストダウンも見込めます。

もう一つは緑肥の見直しです。この機にグランドカバークロップなどの手法をもう一度考えてみたいと思っています。昔、刈り取りが終わった後の田んぼにはレンゲソウが広がっていました。レンゲソウなどのマメ科の植物は窒素固定が可能なことから、肥料の窒素分を減らすことができ、さらに土地の通気性や排水性が高まる効果があります。マリーゴールドなどはセンチュウ被害を抑えることができることで用いられていました。これまでは田畑の活用も農作業も、ひたすら効率化することにまい進してきましたが、輪作により土の豊かさを回復する視点に立つということも、もう一度この機会に考え直してはいかがでしょうか?

茨城県ひたちなか市にある国営ひたち海浜公園には、GW時期になると真っ青なネモフィラを観にくる観光客が絶えません。それなら広大な田畑に広がるレンゲやマリーゴールドだって十分な観光資源になり得ます。

また、佐渡のトキや豊岡市のコウノトリと共存する田んぼを作るため、不耕起栽培などが米に大きな付加価値を生んでいます。つまり高価な金額で売られているということです。多くの田んぼでは、用水路の充実が図られたと同時に必要時以外は田んぼに水が張られることは無くなり、その結果、小魚や昆虫が消えてしまうことにもつながってしまいました。環境保全の価値がきちんと認められる時代、見直すことで新たな価値を生み出します。

堆肥、緑肥の活用の見直し、地域にあった環境保全の取組みは『みどり戦略』にも沿った環境にやさしい持続可能な農業につながって行くと考えています。

「食の大切さ」伝え消費者の意識変える

2つ目は『消費者の意識を変える』取り組みです。

原材料が高騰しているから価格アップしても仕方ないということを伝えるのではなく、国消国産、地産地消、適地適作、旬産旬食、旬産旬消の実行によって、より安心で高齢化社会にもマッチした健康年齢を伸ばす食生活にもつながり、本当の豊かさを手に入れる機会になることを丁寧に伝えていくことで、消費者の意識は変えられます。

そのためには学校給食の食事の充実と食育が重要ではないでしょうか。学校給食については、食育とセットにすることで子供たちへ食の大切さをリアルに伝えることができます。我々世代が小学校の学校給食でパンを食べ、牛乳を日常の飲み物に変えて洋食化に進んでいったように、子供時代の体験こそが未来の食をあるべき形に変えることができると考えます。輸入依存の小麦のプレハーベスト、大豆の遺伝子組み換え種子など除草剤をセットに育てられている例や、輸入過程におけるポストハーベストの現状などと比較して、日本で作られた農畜産物がどれだけ安心で美味しいものなのかを食育を通じて正しく教えていくことが重要です。納入している我々が話す機会をいただき「みんながこうして地元で作られた野菜を食べてくれるので、目の前の緑の空間が維持できています。そこには昆虫も魚もいて、地球温暖化による自然災害への対策にも貢献できています。私たちが作る野菜は、遠くの国から運んでくるものより安心で、みんなの身体と心の成長を支えていけると思って作っています」と子供たちに伝えていければ、よりリアリティが増すように思います。

目指す姿はファストフードが溢れる日常ではなく、スローフードを楽しめる生活です。先進国の中でも異常に安いランチ代の代償は大きく、健康と豊かさを失っている気がします。アジアの朝食のお粥のように、身近なところで安全安心に作られている食材を日常で食していくことは豊かさにつながる価値観だと思いませんか。

これらを現実にするためには作り手側、供給する側も工夫が必要です。例えば米をさらに食べてもらうために生米パンやスイーツ、米粉や米油の活用を推進していく、さらに品種改良やより細かな料理人の要求に応えられる製品開発をする、そこに研究開発費をかけていくべきだと考えています。カット野菜や冷凍食品などは現代のライフスタイルにマッチしています。高齢者の1人、2人住まい、共働きが主流になっている日本では、これらを活用することが便利さにつながっています。旬な時期に収穫して一括加工できるので効率的で食品ロスの低減にもつながるでしょうし、規格外品や揃いが悪くなるオーガニック野菜の活用にも期待するところです。

国産、地場産に愛着をもっていただき、支えていただける環境づくりは必ず出来る、そして全ての生活者に必要なことです。

多様な人材が関わる農業を

最後3つ目は『農業の構図を変える』ことです。

JAグループ茨城では「持続可能で高付加価値な茨城農業を創る」を合言葉として中期計画を遂行しています。60歳未満が2割という超高齢化産業を持続可能にするためには、若手をはじめ女性、外国人などの多様な人材を活かし、後継者としてバトンを繋いでいく必要があります。今まで世襲が中心だった農業に新たな人材が参加するための環境作りはJAの大切な仕事になってきます。きちんと価値を認めてもらって対価を得られる農業、素材の味と四季折々の旬の味を生かす食材作りの農業なら、きっと多くの人が作り手に手をあげてくれると思っています。副業、兼業、半農半xで多様なスキルを持った人が加わることは大歓迎です。家庭菜園で野菜作りを体験してみてください。結構大変だと思えば、プロが作る農作物の価値も自ずと上がっていきます。

茨城は、大消費地の隣で多様な農業が展開されています。多様な人材の農業への関わり、チャレンジに寄り添い、支えられるように努力していきます。

農業をやる人を変え、やり方を変え、そして出口戦略としての価値の向上を図っていくことで好循環が生まれていく、そんなことをこの食料危機をきっかけに考えスタートさせていきましょう。ちょうど10月は国消国産をPRする強調月間を予定しています。この機会に国産農畜産物の重要さをもっと伝えていきたいと思います。

重要な記事

最新の記事

-

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日 -

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日 -

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日 -

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日 -

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日 -

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日 -

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日 -

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日 -

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日 -

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日 -

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日 -

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日 -

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日 -

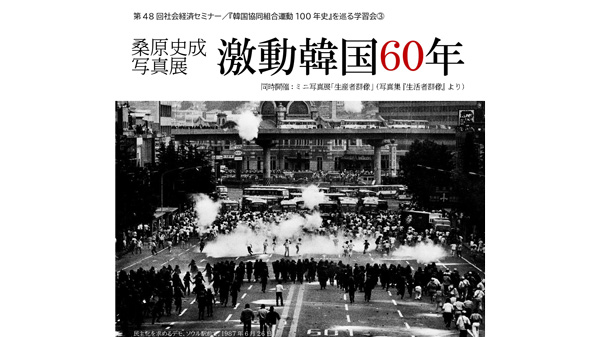

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日 -

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日 -

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日 -

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日 -

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日 -

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日 -

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日