農政:今こそ 食料自給「国消 国産」 いかそう 人と大地

【今こそ食料自給・国消国産】食料安保確保へ 「食・いのち」守るための数値目標を 菅野孝志・JA全中副会長2022年9月29日

世界的な異常気象の恒常化にウクライナ紛争などが重なり、国連世界食糧計画(WFP)は「第2次世界大戦以降で最悪の食料危機」と警告している。食料自給率が38%のわが国は、まさに輸入依存からの脱却が待ったなしの状況だ。こうした中で、国民が必要とし、消費する食料を自国で生産する「国消国産」が改めて求められている。JAcomでは、JAグループが「国消国産月間」とする10月にかけて、農業関係のリーダーの声や産地の地道な取り組みなどを特集で伝え、今後の農業のあり方を考える。今回は、菅野孝志・JA全中副会長に寄稿してもらった。

菅野孝志・JA全中副会長

菅野孝志・JA全中副会長

過去にない食料安保への危機感

2019年末に端を発したコロナ感染は、留まることなく拡大し世界経済を未曽有の危機に瀕した。しかし、企業の内部留保や営業利益は空前の利益とも。反し雇用や職場を奪われるなど、富の分配の不合理なところが露見してきた。

また、ロシアのウクライナ侵攻は、現実のものとなり尊い命が、異常な状況の中で戦闘、感情も無くゲーム機の照準を併せるように殺人や施設の砲撃が繰り広げられている。自国の利益の擁護・確保のためなら何でもありとする動きに、国連中心に世界秩序を取り戻そうとしているが、なんともはや非力なるがゆえに、予測を超える不確実な時代、さらに命が軽んじられるようになったと言わざるを得ない。

そんな中で、燃油の高騰、生産材の高騰、穀物の高騰、肥料の高騰、流通の混迷と物流コストの高騰、災害の多発は、食料の危機や原材料の輸出入、経済行為の中での調達(輸入)と供給(輸出)の危機を惹起している。食(いのち)の問題がこれほど話題になり、食糧安全保障(以下食糧安保)が危機感をもって叫ばれた事は無いように思えてならない。後述するが、戦後歴史の転換点であると意を強くしている。

食糧安保の前提は、豊かな自然と広がる大地・田畑・森林・海などが近代的スマート農業はじめ、人の手により活かされることであると捉えている。一度手の入った農地は、担い手や、人口減少しても継続して耕されなければ荒れ地と化してしまう。それが農地である。戦後経済成長と並行して、荒廃した農地約40万haが眠らされているのである。担い手や農地の実態に合わせ、国家として整理(再生する農地、災害過多による遊水池、山林化等)をしなければならない。先の基盤整備事業は、中山間から山間まで入り、山間の水田等の荒れは、如何ともし難く、荒れる里山と田畑の統合的新農地の整備計画が求められている。

平和な時は、国際分業論も有効に機能してきたが、ウクライナ情勢のようにひとたび戦禍に見舞われると、自国第一主義いわゆるナショナリズムが台頭し経済的資源は、全て戦略的資源と化すのである。持つものと持たぬものとの差は拡大する。にわかに脚光を浴びる眠れる未利用の資源(下水処理汚泥・荒廃農地等など)の活用は、新しい時代の幕開けでもあるが、装備整備と支援の恒久化を期待したい。

この様な情勢に鑑み、前述したようなことから検証すると「守ろう食糧安保」を最優先事項としたことがあったのだろうか。如何に? 2022年この課題に中途半端な対処療法での「食料安保」であったら永遠に、日本の主権、世界の食と命とSDGs・地球環境を守り育むことにはなり得なくなると断言する。その意味では、次代に向けて「みんなで作ろう食料安全保障」ではないのかと思う。

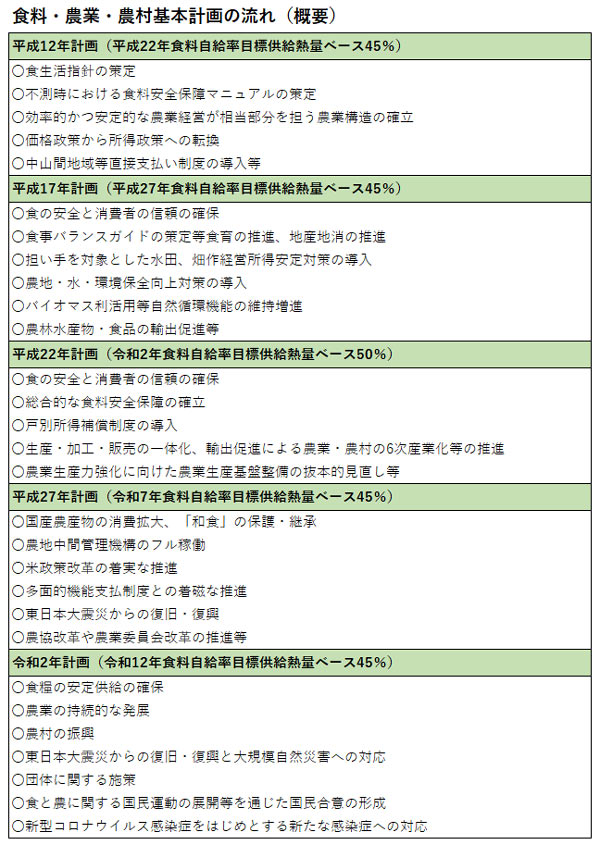

食料・農業・農村基本計画の制定

平成11(1999)年食料・農業・農村に関する施策の基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定めた食料・農業・農村基本計画法(以下「基本法」という。)が制定され、以降、基本法が掲げる食料の安定供給の確保、多面的機能の発揮、農業の持続的発展及び農村の振興という4つの基本理念を具体化するために施策が推進されて来た。

基本計画は、法に掲げる具体的な施策展開のプログラムであり、食料・農業・農村をめぐる情勢の変化等を踏まえ概ね5年ごとに変更することとされている。

戦後の日本は、高度経済成長(1955年~1973年)を経て、バブル期(1986年~1991年)の概ね50年成長を成し遂げ、どのような日本であるべきなのかを探り、彷徨いながら下山の期(大局的視点に基づく日本の方向観が求められていた)を迎えたのである。数年後の1999年食料・農業・農村基本計画法が、農業基本法(1961年制定)に変わり制定された。が、経済成長に拘り、農業の成長産業化を目指している中で食料・農業・農村基本計画法の4つの基本的課題の最上位に「食料安保」が位置付けねばならないと認識している。

この20年間を見ると基本計画への実現に向け最大限の努力を費やしているものの対処療法策が多く、法の基本理念が実現できたとは考えにくい。

食(いのち)と農は対症療法ではなし得ない

迫る食料危機 農業資材高騰に直面する生産者とどう向き合うか

ウクライナ情勢は、不慮の事態を招き、肥料価格・資材高騰・物流コストの高騰等右往左往させられている。当面する課題に向き合い解決の道筋を明確にすべく奮闘しているが、肥料の高騰分に対する補てんや配合飼料対策など一部であり、農業者が安心して営農を継続するために総合的支援策は、不可欠である。

改めて食料・農業・農村基本計画の見直しが行われるにあたり、食料の安定供給の確保、多面的機能の発揮、農業の持続的発展及び農村の振興の上位にある「食料安保」の観点から以下の5つを、数値化し広く議論を促し、自らの腹に落とし込まねばならない。

①人の確保②大地・森林の再生③農地・海の保全④穀物等の展望(面積・生産量)⑤価値(国家(民)に対し貢献できる・できた喜び)を確かなものに成長させることである。食(いのち)と農は、対症療法ではなし得ないことを多くは、すでに感じ取っているのではないかと思う。

「食・いのち」を守るために「ブレ」てはならない「人、大地・森林、農地・海、作物の展望、価値の創造」の各項を数値目標とすることである。その数値を投げかけ国民合意への道を拓くことである。戦後70有余年で成し得なかったことは、今日的農村の実態で理解出来る。今後、70年かけて日本の食料自給率と食料安保を築くことが、今の農業者にとっても将来の農業経営者・従事者、地域の再生に取り組もうとする多くの人々にも、国民にとっても納得できるものとなる。関わる者の自信と決意を導くものとなり得るはずである。

「私は、自らの国日本の自立の一翼を担います。」

将来を見据えた目先の対策を、心から願うものである。

重要な記事

最新の記事

-

百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日

百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日 -

アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日

アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日 -

振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日

振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日 -

愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日

愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日 -

葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日

葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日 -

「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日

「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日 -

農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日

農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日 -

食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日

食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日 -

まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日

まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日 -

クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日

クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日 -

「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日

「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日 -

邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日

邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日 -

藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日

藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日 -

東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日

東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月12日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月12日 -

首里城再建 組合員からのカンパ金に感謝 沖縄県知事が生活クラブに来訪2026年2月12日

首里城再建 組合員からのカンパ金に感謝 沖縄県知事が生活クラブに来訪2026年2月12日 -

坂ノ途中 国連開発計画(UNDP)スリランカ事務所とMOU締結2026年2月12日

坂ノ途中 国連開発計画(UNDP)スリランカ事務所とMOU締結2026年2月12日 -

国産農業用ドローン普及拡大へ 住友商事とマーケティング連携開始 NTTイードローン2026年2月12日

国産農業用ドローン普及拡大へ 住友商事とマーケティング連携開始 NTTイードローン2026年2月12日 -

映画「生きて、生きて、生きろ。」視聴でオンライン座談会開催 パルシステム2026年2月12日

映画「生きて、生きて、生きろ。」視聴でオンライン座談会開催 パルシステム2026年2月12日 -

高市旋風で自民圧勝 農政は課題山積、「一強国会」でも熟議を2026年2月10日

高市旋風で自民圧勝 農政は課題山積、「一強国会」でも熟議を2026年2月10日