農薬:現場で役立つ農薬の基礎知識2021

【秋冬野菜の病害虫防除】荒天前の事前防除も 観察徹底し幼虫期逃さず【現場で役立つ農薬の基礎知識2021】2021年8月4日

近年の梅雨は様子が変わり、梅雨らしいシトシト雨ではなく、集中豪雨ばりのドカ雨が多く、病害虫の被害よりも洪水による物理的被害の方が目立ってきた。既に梅雨も明け、台風のシーズンを迎える。台風の被害で最も怖いのは、風雨による倒伏やほ場崩壊などによる埋没などであるが、風雨によって農作物が傷つき、傷から侵入する病害の発生や雨媒伝染性の病害の拡散があるので、心配の種は尽きない。

このような被害を最小にするためには、台風やゲリラ豪雨が通過したあとは、できた傷口や土壌伝染性病害もの種(風雨で巻き上げられた泥混じりの水滴)から作物を守るための対処をできるだけ速やかに行う必要がある。

また、9月以降は、オオタバコガやハスモンヨトウなどの大型チョウ目害虫の活動が活発になるので、これらにも早めの対策をしておく必要がある。

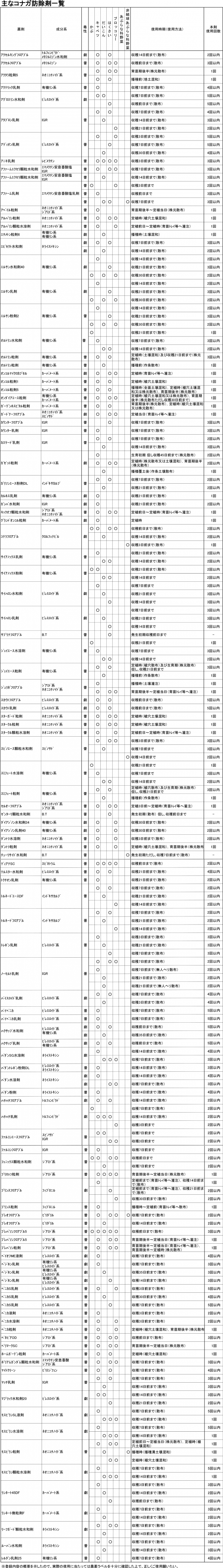

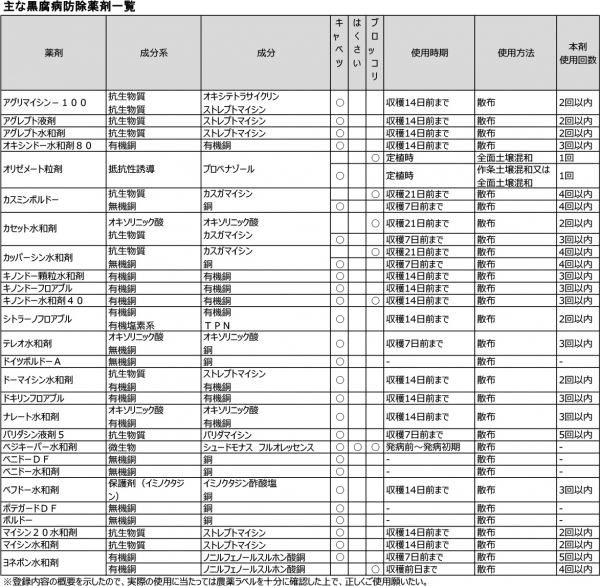

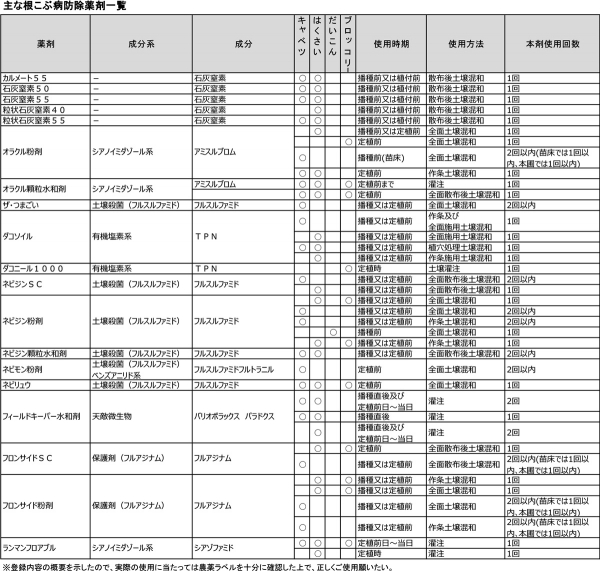

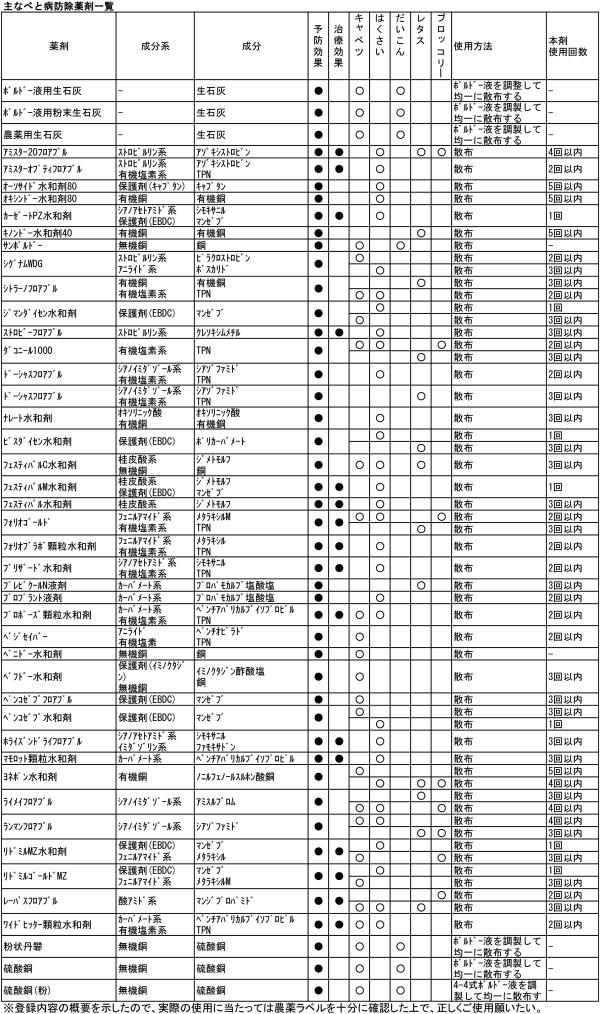

以下、秋冬野菜栽培における主要病害虫の防除ポイントについて整理したので参考にしてほしい。

なお、文中や病害虫防除剤の適用農薬一覧で適用薬剤を紹介しているが、紙面の関係上、薬剤を選ぶ際のヒントを示しているだけで、希釈倍率などの実際の使用場面で必要なラベル情報は省いてある。

※この記事は2021年に掲載した内容です。最新記事はこちらをご覧ください。

台風など嵐にはまず予防散布で備えて

台風など嵐の後には、傷口から侵入する病害の発生が多くなる。この嵐の後に増えてくる病害には、細菌病が多い。細菌病は増殖が早く、侵入を許してしまうと一気に増殖してしまい一気に病勢を拡大する。侵入後に細菌病を抑えることができる農薬にはストレプトマイシンなどの抗生物質剤があるが、これであってもある程度増殖してしまってからでは抑えることができない。なので、細菌病を防除するためには、銅剤や抵抗性誘導剤などの予防散布が鉄則だ。

銅剤は、浸透移行性に乏しいので、作物全体に満遍なく農薬が付着している状態で嵐を迎えるようなイメージを持ってほしい。オリゼメートのような抵抗性誘導剤については、抵抗性が発現するまでに2週間程度はかかるので、予防散布は鉄則だ。

そのような状態で嵐を迎え、嵐が過ぎた後に抗生物質剤など治療効果のある薬剤を必要に応じて緊急的に使用すると効率が良い。

病害虫発生状況つかみ防除適期を逃さない

秋冬野菜に限らず、病害虫の発生が少なく、害虫も小さい幼虫の時期の方が効率的に被害を抑えることができる。このような時期を逃さず防除するのが"適期防除"だ。

適期防除の例をあげると、小さい害虫にしか効かない農薬の場合は害虫が小さい時が"適期"であり、病害が発生する前に散布しなければ効かない農薬の場合は病害の発生前が"適期"であって、適期を過ぎるといくら優れた農薬でも十分な効果は期待できない。病害虫も早期発見、早期防除が基本だ。

このため、まずはほ場をよく観察し、病害虫がどんな状況にあるかをよく把握するよう心掛けてほしい。その上で、毎年発生する病害虫であれば、防除暦などが示す防除時期に確実に散布し、発生が例年と異なる場合には、発生状況に応じて早めの対処を行うようにしたい。

秋冬野菜の問題病害虫と防除対策

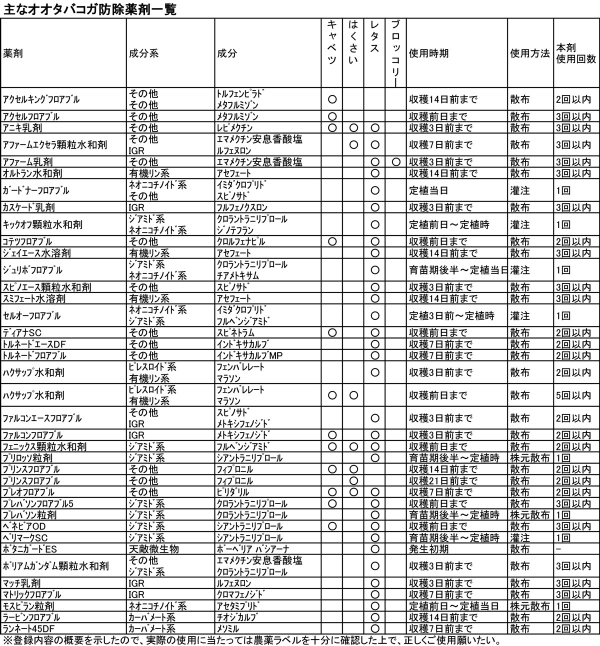

◆オオタバコガ

オオタバコガは、盛夏から初秋にかけて被害が大きくなり、ナス科やウリ科、アブラナ科、レタスその他多くの野菜や花きを食い荒らす非常にやっかいな害虫である。オオタバコガは、とにかく発生の初期を見逃さずに確実に防除することが重要だ。そして、発生期間を通じて次から次へと発生してくるので、発生が始まったら発生期間を通じて定期的な薬剤散布が必要だ。特に果菜類では、幼虫が果実に食い入る前に確実に防除できるよう、発生初期からの定期防除が不可欠だ。

効果のある薬剤としては、グレーシア乳剤やフェニックス顆粒水和剤、アファーム乳剤、スピノエース顆粒水和剤、トルネードフロアブル、プレオフロアブル、プレバソン顆粒水和剤の評判がよい。特にグレーシア乳剤は、速効性に優れ、効果が高いと注目されている。

オオタバコガの発生が気候変動などの理由により読めない場合は、セル苗かん注処理法が効果的なようだ。この方法は、育苗期に薬液をかん注処理するだけで、本ぽに移植してからも苗がまだ小さい時期の防除作業が省略でき、初期の被害や苗による持ち込みを防ぐことができる。

キャベツやレタスなどの苗を植え付けてから1カ月近くも効果を発揮するので、生育初期の被害を回避することができる。先に紹介した薬剤のうち、ジアミド系薬剤はセル苗移植ができるので一度試してみると良い。(薬剤系列は一覧表を参照)

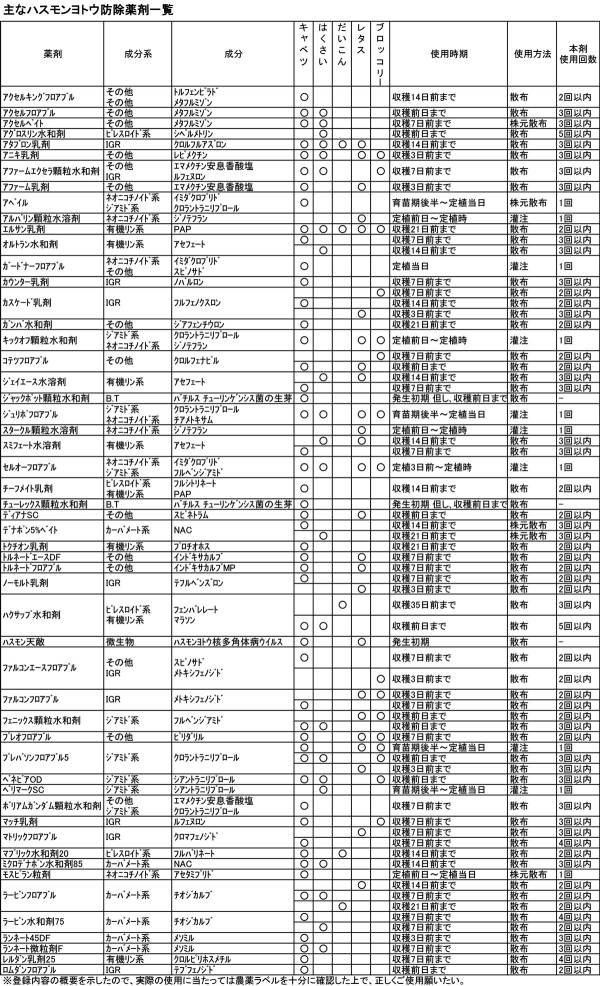

◆ハスモンヨトウ

年に5、6回も発生し、施設内なら越冬もできるので、冬でも発生することもある。多食性で、ありとあらゆる作物を食い荒らす大変厄介な害虫である。時期的には、8~10月の被害が特に大きいので、これからの季節は最重点で防除に取り組んでほしい。

この害虫の厄介なところは、6回ほど脱皮して蛹・成虫となる際に、齢期が進むにつれて薬剤が効きにくくなることである。特に最終の6齢幼虫だと防除が難しくなる上、食害量も多くなるので大きくなる前にしっかりとした防除が必要である。

このため、薬剤がよく効く「幼虫が小さい時期」からの徹底防除が重要で、発生初期からの発生期間を通じた定期的な防除が必要となってくる。

指導機関などの資料で防除薬剤としての評価が高いのは、フェニックス顆粒水和剤、プレオフロアブル、プレバソン顆粒水和剤、グレーシア乳剤の4剤であり、古くからの薬剤では、アファーム乳剤、オルトラン水和剤、コテツフロアブル、ジェイエース水溶剤、ランネート45DF、ロムダンフロアブルなども高評価である。

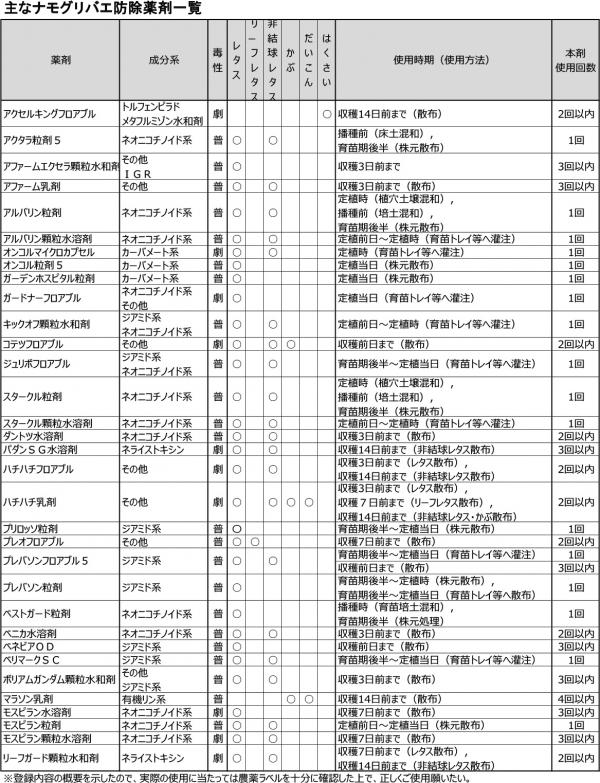

◆ナモグリバエ

名前のとおり葉にもぐりこんで葉の内部を食害して絵かき症状を示す害虫である。多くの葉菜類に寄生し、特にレタスでは、心葉を加害し、最悪の場合、枯死するなど大きな被害を起こす要注意な害虫である。常発地域では、育苗期や発生初期の徹底した防除が必要である。

防除薬剤では、ダントツ粒剤やモスピラン粒剤などの植穴処理やリーフガード顆粒水和剤やアファーム乳剤などの散布が効果高い。特に植え付け初期の被害を防ぎたい場合は、ジュリボフロアブルなどを育苗期後半にセルトレイに処理すると効率の良い防除ができる。

◆ネコブセンチュウ

サツマイモネコブセンチュウによる被害が多く、作物別ではトマトやサツマイモでの被害が大きい。被害は、土壌中にいるネコブセンチュウが野菜の根に寄生して根にコブを形成させ、根の機能を低下させることによって起こり、生育不良や葉の黄変などといった被害を起こす。

防除対策としては、センチュウの密度がまだ少ない時には、ネマトリンのような土壌処理粒剤の効果が高く、散布労力も少なくて済む。しかし、発生密度が高くなってくると土壌処理粒剤だけでは防ぎきれなくなるので、そういった場合には、ソイリーンなど土壌消毒剤による徹底防除が必要になってくる。

しかし、センチュウは土壌の深いところに生存している場合もあり、根絶させるのは難しい。このため、対抗植物「マリーゴールド」の作付けや太陽熱消毒など耕種的防除と組み合わせて総合的な防除が行うように心がけたい。

◆アブラムシ

多くの野菜に寄生し、吸汁被害やウイルス媒介などの被害を起こす。レタスではモモアカアブラムシとジャガイモヒゲナガアブラムシが寄生するが、両主ともに寄生する作物が多く、様々な野菜に寄生する。

比較的防除しやすい害虫で、モスピランやダントツ、スタークルなどネオニコチノイド系剤の効果が高く、粒剤の土壌処理や薬液散布など用途に合わせて使用できる。その他、トレボンなどピレスロイド剤の効果も高い。また、フーモンなど気門封鎖剤は、収穫前日まで使用でき、使用回数制限の無いことからローテーションの1剤として有効活用したい。

◆黒腐病

黒腐病は細菌が起こす病害である。傷口から侵入し、一旦増殖を許すと防除が難しくなる。

また、効果のある薬剤には銅剤か抗生物質剤、スターナ剤、抵抗性誘導剤しかなく、抗生物質を除く、全て予防効果が主体の薬剤なので、予防散布を基本とする。

前述のように、オリゼメートのような抵抗性誘導剤については、抵抗性が発現するまでに2週間程度はかかるので、予防散布は鉄則だ。そのような状態で嵐を迎え、嵐が過ぎた後に抗生物質剤など治療効果のある薬剤を必要に応じて緊急的に使用すると効率が良い。

◆根こぶ病

アブラナ科作物の根に、大・小不ぞろいのコブをつくり、根の機能を低下させ、生育不良やひどい場合には枯死させる病害である。病原菌は、かびの仲間ではあるが、耐久体をつくって土中に5、6年という長期間生存する厄介な病害だ。そのため、アブラナ科作物を連作すると病原菌が土壌中に増え続け、なかなか減らすことができない。土壌水分が多く、酸性ほ場の場合に発生が多くなるので、排水をよくして土壌の水分を下げたり、石灰窒素や石灰の施用による土壌のアルカリ化を図ることが防除の基本だ。

防除薬剤には、作条土壌処理もしくは全面土壌処理を行うものにネビリュウやネビジン粉剤、フロンサイド粉剤やオラクル粉剤などがある。

また、セル苗かん注によって定植初期の根こぶ病感染を防ぎ、被害を少なくできる方法がある。これは、散布の手間が省け、使用する薬量も少なくて済むので省力的な方法だ。

◆べと病

葉に、黄色~淡褐色(ハクサイ)や淡黄緑色(キャベツ)、淡黄褐色(ブロッコリー)の葉脈に囲まれた不整形病斑をつくり、秋~冬の多湿時に発生が多くなる。

病原菌はべん毛菌類と呼ばれる湿度を好むカビで、感染から発病までの期間が短く、気付いた時には既にかなりの範囲で病気が広がっていることが多い。そのため、ジメジメした時期など発生が多くなる時期には、丁寧に観察し、病斑が見つかったら速やかに防除するようにしたい。

また、どの病害もそうだが、病斑を見つけてから防除するよりも、病気が発生する前の予防的散布が最も効果が安定するので、毎年発生するようなほ場では、発生前から定期的な予防散布を行う方が効率的である。

散布の際には、葉の裏にもしっかりと薬剤が届くよう丁寧に散布し、特に降雨など湿度が増す恐れがある場合などは、早め早めに薬剤散布を行うことを心がける。

薬剤防除は、予防効果に優れ残効も長い保護殺菌剤(ジマンダイセン、ダコニール、ペンコゼブなど)をローテーション散布の基本として、少しでも病勢が進むようなら速やかに治療効果が期待できる薬剤(プロポーズ顆粒水和剤やレーバスフロアブル、アミスターオプティフロアブルやリドミルゴールドMZなど)を使用して、病勢を止めるようにするとよい。

ただし、治療効果が期待できる薬剤は、耐性菌発生のリスクがあるので、防除時期の前に地域の指導機関に確認するようにしてほしい。

重要な記事

最新の記事

-

百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日

百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日 -

将来の食料輸入に不安 80.6% 消費者動向調査 日本公庫2026年2月12日

将来の食料輸入に不安 80.6% 消費者動向調査 日本公庫2026年2月12日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】水田政策見直しで放棄されるのか、米価下落対策、転作交付金、国家備蓄2026年2月12日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】水田政策見直しで放棄されるのか、米価下落対策、転作交付金、国家備蓄2026年2月12日 -

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(3)2026年2月12日

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(3)2026年2月12日 -

【GREEN×EXPOのキーパーソン】グリーンを活用したイノベーションへ 東邦レオ・小山田哉氏2026年2月12日

【GREEN×EXPOのキーパーソン】グリーンを活用したイノベーションへ 東邦レオ・小山田哉氏2026年2月12日 -

アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日

アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日 -

振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日

振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日 -

愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日

愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日 -

葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日

葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日 -

「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日

「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日 -

初のオリジナルBS資材「藻合力」新発売 タキイ種苗2026年2月12日

初のオリジナルBS資材「藻合力」新発売 タキイ種苗2026年2月12日 -

【人事異動】クボタ(3月1日付)2026年2月12日

【人事異動】クボタ(3月1日付)2026年2月12日 -

農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日

農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日 -

食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日

食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日 -

まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日

まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日 -

クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日

クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日 -

「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日

「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日 -

邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日

邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日 -

藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日

藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日 -

東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日

東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日