東京23区の住民 過去1年間に森林を訪れたのは3人に1人 森林総研2025年8月15日

森林研究・整備機構森林総合研究所の研究グループは、東京23区の20歳以上の住民5000人を対象とした大規模調査を実施。都市住民の森林への関心度合いと訪問頻度とその背景にある要因を明らかにした。

アンケートは、回答者がどのような自然を森林だと認識しているかを確かめる質問も含む。例えば、新宿御苑や小石川植物園など街なかの広い公園・庭園を森林と判断する人は23.5%、高尾山や筑波山など登山道のある山を森林と判断する人は79.9%と、この研究でいう森林への関心や訪問には、回答者によっては都内の大規模公園や植物園などへの関心、訪問も含まれる。

アンケートの結果、まず、森林に関心があると答えた人は半数以上(51.9%)。しかし、過去1年間に森林を訪問した人は、35.6%にとどまった。これは、全国を対象とした森林と生活に関する世論調査(令和5年10月)の結果(48.1%)と比べて低い値。また、関心があっても訪問しなかった人は24.4%で、東京23区では、森林に行きたい気持ちはあっても、実際には行かない、行けない人が多いという大きなギャップがあった。

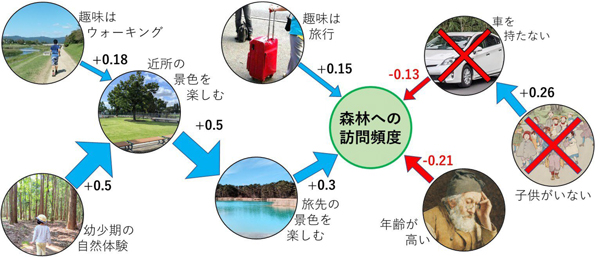

図1:森林への訪問に結びつく要因と、その因果関係

図1:森林への訪問に結びつく要因と、その因果関係

こうしたギャップの「なぜ?」を探るため、森林訪問に結びつく要因を分析(図1)した。森林への訪問頻度に特に大きな影響を与えている要因は「旅先で景色の良いところを散策する頻度」。さらに、幼少期の自然体験の豊かさや、自宅近くで良い景色を見ながらの散歩の習慣が、非日常である旅先での行動に影響を与えていることが判明。過去の自然体験と現在の習慣、日常と非日常の行動が、森林への関心、訪問に繋がっていることが明らかになった。

逆に森林への訪問を妨げる要因としては、自家用車がないことが挙げられた。東京23区は自家用車の保有率が全国的に見ても低い地域で、大都市特有の大きな障壁になっていると言える。また、類似の調査では年齢を重ねると自然への訪問頻度が増加する傾向があったが、東京23区の住民を対象にした今回の調査では、年齢を重ねることが訪問頻度にマイナスの影響を与えていた。

これには東京23区住民の自家用車の所有率と、加齢による体力や身体機能の低下を考えると、公共交通機関による森林への移動負担が関係していると推定される。こうしたことから、大都市住民の森林への訪問を促すには、アクセスの改善が非常に重要であることがわかった。

適切な森林管理の基盤となる山村地域の活性化のためには、まず人々と森林との接点を増やすことが重要だが、東京23区の住民の24.4%は、森林に関心があるものの訪問はしていない。約1000万人の東京23区住民の森林への関心を高め、訪問に繋げることができれば、山村地域と多様な形で関わる関係人口の拡大が期待できる。また、大都市住民にとっても、心身の健康維持やウェルビーイングの向上といったメリットが期待できる。

同研究はまず大都市から調査を始め、現在は地方都市のデータも取得して分析を進めている。森林総研では今後、都市ごとの特徴を比較してより詳細に要因を探り、幅広い範囲での森林行政に貢献できる成果に繋げていく。

同研究成果は、2024年4月23日に『Forests』誌でオンライン公開された。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日

シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日 -

農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日

農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日 -

米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日

米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日 -

(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日

(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日 -

スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日

スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日 -

【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日

【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日 -

【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日

【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日 -

【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日

【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日 -

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日 -

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日 -

「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日

「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日 -

2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日

2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日 -

【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日

【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日 -

福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日

福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日 -

いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日

いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日 -

三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日

三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日 -

【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日

【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日 -

【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日

【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日 -

【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日

【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日