早期栽培米 収量まずまず 品質は高温障害の懸念も 本紙 西南暖地JA緊急調査2025年8月28日

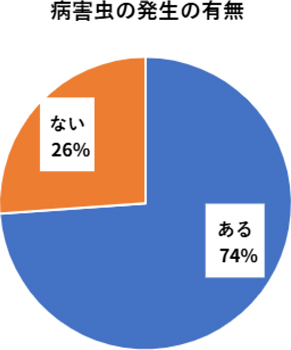

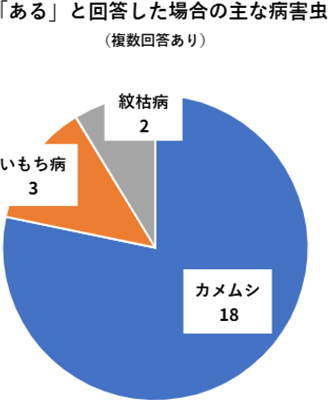

本紙は西南暖地の早期栽培米の作柄見込みや集出荷状況などについて、このほど徳島県、高知県、宮崎県、鹿児島県のJAの米担当者に緊急に聞き取り調査を行った。一部地域で収量の低下を懸念する声も聞かれたが、概ね収量は前年並み、または増加の見込みが示された。ただ、病虫害と高温障害による品質低下を心配する地域は多い。

本紙は合併前のJA本店などを含め、4県の40JA・地区本部を対象に8月22日から聞き取りをしており、今回は27日までの結果を中間的にまとめた。

収量は良好か?

徳島県では春先は低温で生育やや遅れたものの、梅雨は雨が少なく徳島市では史上もっとも早い6月27日に梅雨明けを迎えるなど、気象条件としては高温が続いたとの声がほとんどで山間部では水不足も心配されたという。

ただ生育は順調に進み、「1週間早く稲刈り」という地域もある。カメムシの発生も確認されたが、注意報は発令されておらず品質への影響は少ないという地域もあった。ただ、高温による「心白」を懸念する声が多い。

収量については今回は「過去5年の平均収量を100」とした見込みを聞いた。徳島県では「100~105」との答えだった。あるJAの担当者は「例年は10a当たり30kg袋で16~17袋だが、今年は18~19袋という感じ」と、収量増の手応えを話す。

ただ、1等米比率の見込みは「例年は6割強だが、現時点では5割強」との声もある。回答のあった数値は20%から50%とばらつきがあった。

集荷状況については前年並みか、増加しているとのことだった。農家との出荷契約の際、「チラシの投げ込みだけでなく、訪問して直接説明した」、「早くから価格を示し農家を回った」などの取り組みに力を入れた事例もある。ただ、前年より概算金を引き上げたが、それを上回る価格を提示している業者も出てきており、最終的な集荷量は見通せないと話す担当者もいた。

不作懸念の地域も

高知県内からは高温と水不足が指摘された。「梅雨が短く水が不足」、そして「少雨のため粒がやや小さい」との声が聞かれた。高温で懸念されるのは、米の「心白」のほか、「胴割れ」、「登熟不良」の指摘もあった。

収量見込みは「80~110」と大きなばらつきがある。現時点では地域によって不作を心配する一方、収量増を見込むところもある。1等米比率の見込みは「0~60%」との回答だった。全量が2等以下だった地域もあった。

集荷状況は前年並みが多いが、前年より減少との回答も。JAの概算金よりも高い金額を示す商系業者がその背景にあるという。一方で「4月から6月に農家を巡回」、「前年実績を示して出荷契約した」という地域もある。

集荷対策に効果

宮崎県は一部地域で「寒波で田植えが遅れた」ものの、その後は梅雨が空梅雨で高温が続いた。好天続きで高温障害が出た地域もある。また、受粉障害で収量が平年の95%の見込みとの声もあった。病虫害ではイネカメムシの被害を挙げる地域もあった。収量見込みは「95~102」とばらついた。

また、1等米比率の見込みは「0~60%」との回答だった。

集荷状況は前年より増えるとの見方が多い。その理由として概算金の県下統一価格でJAが取り組みを共有化できたことを指摘する。これによって早期米の販売計画を積み上げることができたという。また、追加払いがあることを説明したところ、出荷先を商系からJAの変更する動きも見られた。

鹿児島県では、3月中旬の低温で生育に遅れが見られたが、5月以降は高温で順調に推移し、最終的には例年通りの生育となったという。あるJAでは「梅雨入りが早かったが、梅雨明けも早かっため、早期栽培米にとってはちょうどいい気候で推移した」と話す。収穫量は多い見込みで収量見込みの回答は「100~102」となった。

一方、1等米比率見込みは「10~90%」とばらつきがある。高温障害による「心白」や、カメムシ被害による着色粒の発生が懸念されている。

集荷状況は前年並み、または前年より増加を見込む。ただ、昨年は米不足で縁故米が増えたためJAの集荷量が落ちたといい、今年は「収量が増加したので出荷が増えている」という状況もある。

聞き取り調査では普通期作の生育状況も聞いた。4県とも概ね順調に推移していると回答で「例年より生育が早い」(宮崎県)、「順調で今の時点では平年並みの予想」(鹿児島県)など。鹿児島県のあるJAは「出穂し今は穂ばらみ期。これからの3週間が勝負」と話し9月20日過ぎには作柄が見通せそうだという。

作柄の見込みとは別に早期栽培米の生産量が増えているのは、米価の高騰で飼料用米やWCS用稲などの作付けから主食用米へ転換したことも影響している。あるJAの担当者は飼料用米などから切り換えで主食用が2割程度増えたと見ている。今年から営農計画書の変更期限が8月20日に延長されたが、20日までに仕向けを飼料用から主食用に変えたという生産者もいるという。それによって管内の畜産農家の飼料の安定確保という問題も出てきている。

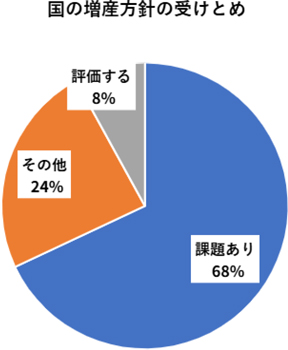

増産方針 軒並み疑問

今回の調査では国が示している「増産方針」への評価や、求められている政策なども聞いた。

徳島県のJA担当者は「増産はいいが方向性が分からず何ともいえない。値段が高ければ農家の収入は増えるが、国が価格をどう考えるかではないか」と疑問を示す。鹿児島県のJA担当者は「今さらという感じ。畑地化を進めてきたのではないか」と政策転換の矛盾を指摘する。増産には種子が必要となるとの現場の声は多い。

また、水不足も懸念する。用排水施設の老朽化が進んでおり、ブロックローテーションで麦、大豆と米を順次、栽培しているうちは問題はないが、米の増産となると対応できない施設もあると指摘する。耕作放棄された水田も活用するとなると、まずは水路が整備されているのかが問題となる。調査では増産に課題ありが回答の7割を占めた。現場の実態と課題を十分に把握して水田政策の見直しを検討すべきだ。

【国の増産方針への回答】

◯低米価が続き機械が壊れてやめた人は機械がない。

◯高齢化が進み困難だし増産だけだと米価下がる。

◯今の価格続くならできるが市場任せなら困難。

◯耕作地限られ担い手不足などの解決策が必要。

◯価格低下で生産者が継続維持できるか?

◯種もみ供給と価格安定が必要。

◯米の増産のためには大型機械の導入が必要だが、なかなかすぐには購入できない。

◯乾田直播は導入できない農家が多い。

◯増産できるに越したことはないが、儲からないから若い人ほど米を作りたがらない。価格の補償を。

◯主食用米を昨年よりは増やしているが、高齢化が進んで簡単には増産といかない。大規模な担い手がどこまで増やせるかによると思う。

重要な記事

最新の記事

-

【JA全国女性大会記念座談会】学び、つながり より良い明日へ 一歩前に出る "気づき"が力に(2)2026年1月28日

【JA全国女性大会記念座談会】学び、つながり より良い明日へ 一歩前に出る "気づき"が力に(2)2026年1月28日 -

コンビニ「おにぎり」、値上げでも人気 商品開発に各社注力、国産米の品質が支え2026年1月28日

コンビニ「おにぎり」、値上げでも人気 商品開発に各社注力、国産米の品質が支え2026年1月28日 -

【2026年度生乳動向】追加輸入せず 新年度も脱粉対策不可欠か2026年1月28日

【2026年度生乳動向】追加輸入せず 新年度も脱粉対策不可欠か2026年1月28日 -

原子力村は村仕舞い【小松泰信・地方の眼力】2026年1月28日

原子力村は村仕舞い【小松泰信・地方の眼力】2026年1月28日 -

茨城と埼玉の鳥インフル 移動制限を解除2026年1月28日

茨城と埼玉の鳥インフル 移動制限を解除2026年1月28日 -

「動かぬ新米」くっきり、1人当たり米消費の前年割れ10ヵ月連続 米穀機構12月調査2026年1月28日

「動かぬ新米」くっきり、1人当たり米消費の前年割れ10ヵ月連続 米穀機構12月調査2026年1月28日 -

秋元真夏の「ゆるふわたいむ」あつめて、兵庫。の「黒田庄和牛ぎゅぎゅっと」紹介 JAタウン2026年1月28日

秋元真夏の「ゆるふわたいむ」あつめて、兵庫。の「黒田庄和牛ぎゅぎゅっと」紹介 JAタウン2026年1月28日 -

長崎県のいちごをテーマに「川柳コンテスト」初開催 JA全農ながさき2026年1月28日

長崎県のいちごをテーマに「川柳コンテスト」初開催 JA全農ながさき2026年1月28日 -

「2月9日はにくの日!和牛をたべようキャンペーン」開催 JAタウン2026年1月28日

「2月9日はにくの日!和牛をたべようキャンペーン」開催 JAタウン2026年1月28日 -

「いいね!」でにいがた和牛1kgプレゼント Instagramキャンペーン実施中 JA新潟中央会2026年1月28日

「いいね!」でにいがた和牛1kgプレゼント Instagramキャンペーン実施中 JA新潟中央会2026年1月28日 -

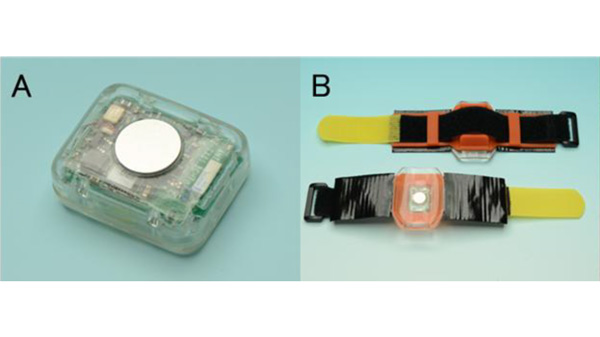

多機能尾部センサで疾病罹患子牛の行動・生理的特徴を明らかに 農研機構2026年1月28日

多機能尾部センサで疾病罹患子牛の行動・生理的特徴を明らかに 農研機構2026年1月28日 -

【人事異動】デンカ(1月26日付)2026年1月28日

【人事異動】デンカ(1月26日付)2026年1月28日 -

【役員人事】クボタ(2026年3月下旬予定)2026年1月28日

【役員人事】クボタ(2026年3月下旬予定)2026年1月28日 -

ご飯好きを増やそう! 「お米マイスター」と企業の意見交換会 アサヒパック2026年1月28日

ご飯好きを増やそう! 「お米マイスター」と企業の意見交換会 アサヒパック2026年1月28日 -

余剰うずら卵を最高に美味しい状態で 愛知県の養鶉農家が「生卵セット」緊急販売2026年1月28日

余剰うずら卵を最高に美味しい状態で 愛知県の養鶉農家が「生卵セット」緊急販売2026年1月28日 -

米粉の魅力発信「第3回おいしい米粉パンコンテストinやまがた」開催 山形県2026年1月28日

米粉の魅力発信「第3回おいしい米粉パンコンテストinやまがた」開催 山形県2026年1月28日 -

世田谷区とカーボンニュートラル連携協定 記念フォーラム開催 生活クラブ東京2026年1月28日

世田谷区とカーボンニュートラル連携協定 記念フォーラム開催 生活クラブ東京2026年1月28日 -

農業特化型AIエージェントサービス群「ノウノウシリーズ」提供開始 きゅうりトマトなすび2026年1月28日

農業特化型AIエージェントサービス群「ノウノウシリーズ」提供開始 きゅうりトマトなすび2026年1月28日 -

食べた後にホっとできる「ゴールデンポーク 豚汁」新発売 サイボク2026年1月28日

食べた後にホっとできる「ゴールデンポーク 豚汁」新発売 サイボク2026年1月28日 -

関西大学とデータ活用教育と学術振興に関する連携協定を締結 コープさっぽろ2026年1月28日

関西大学とデータ活用教育と学術振興に関する連携協定を締結 コープさっぽろ2026年1月28日