大規模経営体 4割で後継者なし 米不足も議論に 食糧部会2024年8月28日

食農審食糧部会は8月27日の会合で米の生産と消費について中長期的な見通しを議論した。大規模経営体への農地の集積が進み、生産コストも低下するというデータなどを農水省は示したが、15ha以上の経営体で約4割が後継者が確保されていない実態も明らかになった。また、委員から現在の米不足をめぐって備蓄米の放出を求める意見もあったが、農水省は「全体需給はひっ迫している状況にはなく備蓄米の放出には当たらない」との考えを示した。

米の需要量は、1人当たりの消費量減に加えて人口減少の影響で毎年10万t程度減少している。農水省はこのトレンドで推計した2040年の主食用米の需要量を493万tとしている。直近1年間の需要量702万tから200万t以上減少する見込みだ。

一方、全米販が6月に発表した「米穀流通2040ビジョン」では2040年の需要量を375万tと推計し、可能な生産量を363万tと国産では需要量を賄えないという厳しい見通しを示した。

では、この間に水田農業はどのように推移してきたのか。

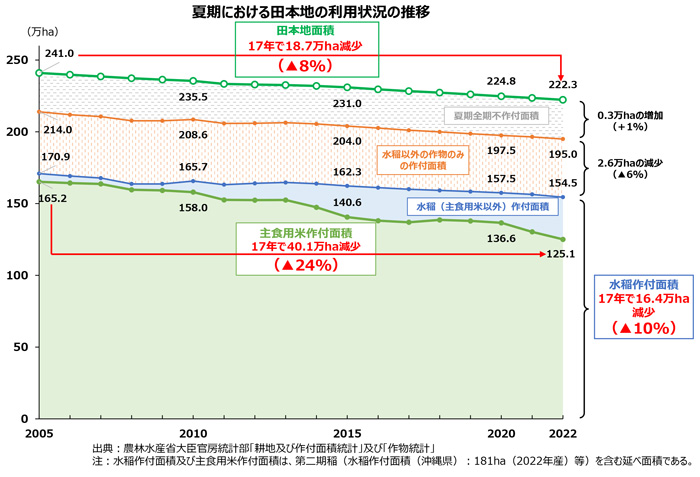

農水省がまとめたデータでは主食用米の作付面積は2005年の165.2万haから22年の125.1万haへと17年間で40.1万ha、24%減少した。 一方でこの間、主食用米以外への作付転換が進んだことから水稲の作付面積として17年間で16.4万ha、10%の減少にとどまっている。この間、田の面積は18.7万ha、8%減少していることから、水稲作付面積の減少は「農地減少と同程度」であり、水稲作付面積としては維持されてきたと同省はみる。

一方でこの間、主食用米以外への作付転換が進んだことから水稲の作付面積として17年間で16.4万ha、10%の減少にとどまっている。この間、田の面積は18.7万ha、8%減少していることから、水稲作付面積の減少は「農地減少と同程度」であり、水稲作付面積としては維持されてきたと同省はみる。

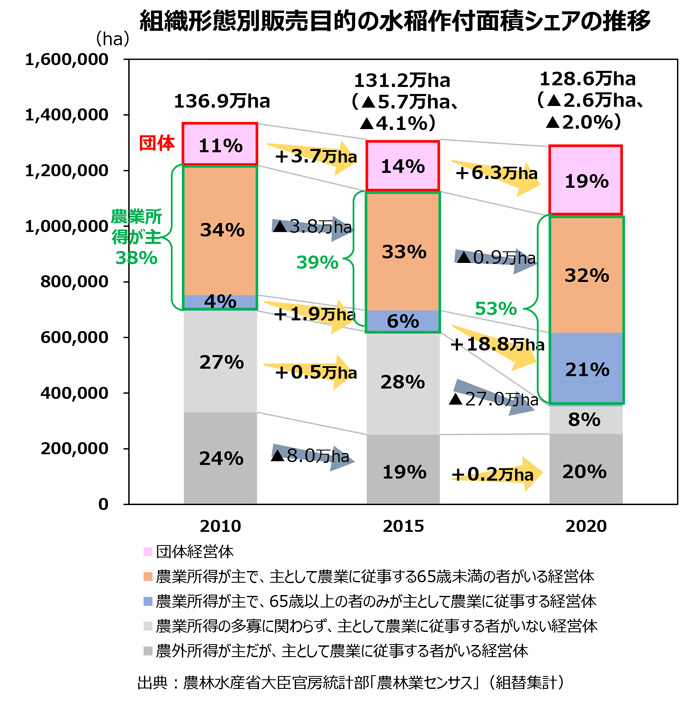

水稲作付を担ってきた経営体のうち2ha未満の小規模層は、2010年からの10年間で44.0%減少する一方、15ha以上の大規模層は83.3%増加した。この間の水稲作付面積に占める5ha以上層は31%から51%まで拡大している。

組織形態別の水稲作付面積シェアをみると、法人など団体経営が11%から19%へ、農業所得が主たる収入源である個人経営体が38%から53%へと拡大し、両者で7割超まで拡大した。

水稲作付経営体数は2015年の95万人から2020年の71万人へと25%減ったが、水稲作付面積は2%減にとどまっており、大規模層に農地が集積されて作付面積が維持されていることが示された。

また、60kg当たりの生産費(2022年産)は「3~5ha層」で1万4262円、「5~10ha層」で1万2632円、「15~20ha層」で1万797円と大規模化でコストが減少していくことが示された。中山間地域は平場より生産コストは高いが、中山間地域でも大規模化によってコストが下がるというデータも示した。

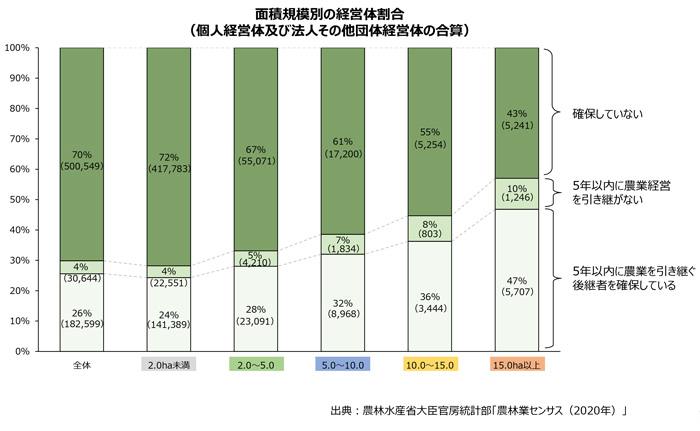

ただ、水稲作付経営体全体では7割が後継者が確保されていない。大規模経営体では比較的後継者が確保されているが、15ha以上でも43%が確保していない実態にある。

こうした現状についてJA全中の馬場利彦専務は大規模経営に農地が集まっているが限界となっている経営体があることや、国内需要を国内生産で賄えない可能性もふまえ「生産基盤の維持・強化に向けた施策を拡充し関係者一丸となって取り組んでいくことが必要だ」と話し、将来にわたって安定経営できる水田営農への支援、合理的な価格形成の法制化と経営安定対策の強化などを実現することを求めるとともに、水稲作以外には作物が限られる中山間地域には地域維持の観点からの支援策を拡充させる必要があると訴えた。

山形県農業法人法人協会の平田勝越会長は小規模農家のリタイアで中心担い手への農地受託が進んでいるが、「お腹いっぱいになりつつある」と現場に限界感があることを指摘した。「次の手を打ち損じると水田作付け面積維持は楽観できない」として土地改良による規模拡大と面的集約、スマート農業の実装とさらに農業者の経営マインドを向上させる支援策が必要だと述べた。

山波農場の山波剛社長は農業者の減少で生産力の低下が危惧されることから、「地域計画」が重要になるが「緻密な計画を作れない現状もある」として来年3月の提出以降も行政による話し合い場の設定などフォローアップが必要になるなどと指摘した。農水省は「(来年3月が提出期限の地域計画は)できる限りの計画でよく毎年ブラッシュアップしていく」との方針を説明するとともに、水田農業も含めた地域農業の支援は地域計画が核となると話した。

ファーム菅原の菅原紋子常務は「農地を任される農家は多いが限界があり不作付け地も増えている」と地域の実情を話し、スマート農業の導入による規模拡大のためのコスト負担などが課題だと話した。株式会社AGRIKOの小林涼子代表は「中山間地域ではそもそも面積が取れない」として規模拡大の難しさと輸送費の高騰などで経営が厳しいと実情を話した。一方、水が豊かで高温被害も少ないというメリットもあるとして、「地域計画」で若手農業者を位置づけるなど、中山間地域の農業振興策を考えるべきではなどと話した。

部会ではこうした生産現場の課題を議論したほか、最近の米不足についても質問や意見が相次いだ。日本テレビの宮島香澄解説委員は「どうして説明できないほど店頭から米がなくなったのか。備蓄米も一般の人は足りないときの備蓄でしょ、なぜ出さないの、となる」と指摘した。

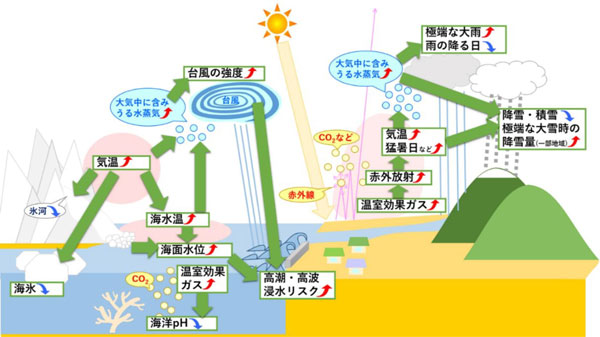

農水省は8月に南海トラフ注意情報や神奈川県での起きた地震、台風などで買い込み需要が発生したなどの要因を挙げ「需要が先に動いている」と状況を説明した。ただ、「全体需給はひっ迫している状況にはなく備蓄の放出には当たらない」との考えを示した。

他の委員からは「米不足が米離れを助長している」との指摘や「量だけではなくタイミングが合わないと店頭からなくなるということ。今回の事態の分析を」、「農家が再生産できる価格と消費者に安定供給できる価格とのバランスの難しさを23年産米で感じた。消費者への情報発信が大切だ」などの意見もあった。

農水省は「適切な情報発信と関係者とのやりとりを通じた安定的な供給が必要だ」として円滑な米の流通を働きかけていく考えを示した。

基本計画の検討が9月から始まるが、農水省は今回の食糧部会での議論を基本計画の策定のなかで今後示し、中長期的な水田政策の見直しに生かすとしている。

重要な記事

最新の記事

-

米の相対取引価格、3ヵ月連続で下がる 1月は3万5465円 契約数量は落ち込み2026年2月17日

米の相対取引価格、3ヵ月連続で下がる 1月は3万5465円 契約数量は落ち込み2026年2月17日 -

協同の営みで地域再興 茨城県JA常陸組合長 秋山豊氏(2)【未来視座 JAトップインタビュー】2026年2月17日

協同の営みで地域再興 茨城県JA常陸組合長 秋山豊氏(2)【未来視座 JAトップインタビュー】2026年2月17日 -

米は白未熟粒増え、乳牛は乳量が減り、ミカン産地は大幅減 環境省が「気候変動影響評価報告書」 自給率向上の重要性示唆2026年2月17日

米は白未熟粒増え、乳牛は乳量が減り、ミカン産地は大幅減 環境省が「気候変動影響評価報告書」 自給率向上の重要性示唆2026年2月17日 -

農研機構とJALグループが包括連携協定 イチゴ起点に世界へ発信2026年2月17日

農研機構とJALグループが包括連携協定 イチゴ起点に世界へ発信2026年2月17日 -

消えた先物価格を活用した収入保険Q&A【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月17日

消えた先物価格を活用した収入保険Q&A【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月17日 -

JAタウン「ココ・カラ。和歌山マルシェ」対象商品が20%OFF2026年2月17日

JAタウン「ココ・カラ。和歌山マルシェ」対象商品が20%OFF2026年2月17日 -

くだもの王国おかやまのブランドイチゴ「岡山県産晴苺フェア」開催 JA全農2026年2月17日

くだもの王国おかやまのブランドイチゴ「岡山県産晴苺フェア」開催 JA全農2026年2月17日 -

【中酪1月販売乳量】3カ月連続減産 受託酪農家9331に2026年2月17日

【中酪1月販売乳量】3カ月連続減産 受託酪農家9331に2026年2月17日 -

【消費者の目・花ちゃん】「ぬい活」と農体験2026年2月17日

【消費者の目・花ちゃん】「ぬい活」と農体験2026年2月17日 -

【浅野純次・読書の楽しみ】第118回2026年2月17日

【浅野純次・読書の楽しみ】第118回2026年2月17日 -

「ファーマーズ&キッズフェスタ2026」に出展 2月28日・3月1日、代々木公園で農業機械展示 井関農機2026年2月17日

「ファーマーズ&キッズフェスタ2026」に出展 2月28日・3月1日、代々木公園で農業機械展示 井関農機2026年2月17日 -

日鉄ソリューションズと「農産物流通のビジネスモデル変革」事業提携契約を締結 農業総研2026年2月17日

日鉄ソリューションズと「農産物流通のビジネスモデル変革」事業提携契約を締結 農業総研2026年2月17日 -

女性部員が高校生に伝統料理を伝授 JA鶴岡2026年2月17日

女性部員が高校生に伝統料理を伝授 JA鶴岡2026年2月17日 -

国産ジビエの魅力発信「全国ジビエフェア」28日まで開催中2026年2月17日

国産ジビエの魅力発信「全国ジビエフェア」28日まで開催中2026年2月17日 -

香港向け家きん由来製品 北海道ほか5県からの輸出再開 農水省2026年2月17日

香港向け家きん由来製品 北海道ほか5県からの輸出再開 農水省2026年2月17日 -

2026年度第10回「バイオインダストリー大賞・奨励賞」応募受付中 JBA2026年2月17日

2026年度第10回「バイオインダストリー大賞・奨励賞」応募受付中 JBA2026年2月17日 -

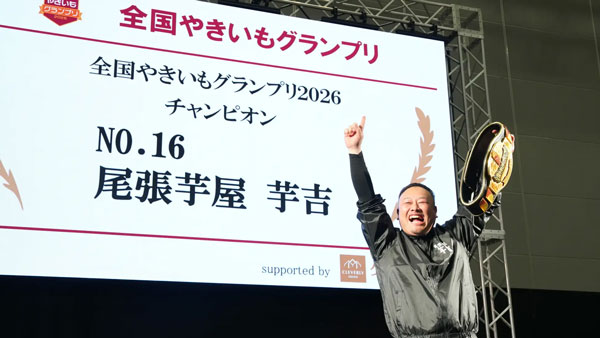

「全国やきいもグランプリ2026」チャンピオンは「尾張芋屋 芋吉」2026年2月17日

「全国やきいもグランプリ2026」チャンピオンは「尾張芋屋 芋吉」2026年2月17日 -

「生活協同組合ユーコープ」と個別商談会を開催 山梨中央銀行2026年2月17日

「生活協同組合ユーコープ」と個別商談会を開催 山梨中央銀行2026年2月17日 -

富山のおいしい食と技が集結「とやま農商工連携マッチングフェア」26日に開催2026年2月17日

富山のおいしい食と技が集結「とやま農商工連携マッチングフェア」26日に開催2026年2月17日 -

農機具全般のメンテナンスに「ファーマーズアクリア 農機具クリーナーストロング」新発売 ニイタカ2026年2月17日

農機具全般のメンテナンスに「ファーマーズアクリア 農機具クリーナーストロング」新発売 ニイタカ2026年2月17日