【クローズアップ】コロナ禍1年の備忘録(1)JCA客員研究員 伊藤澄一2021年2月25日

はじめに-本稿のテーマ

コロナ災禍はすでに人類史にその悲惨さを遺すパンデミックとなって、現在も進行している。昨年1月16日に日本で感染が確認されて1年が経過し、現在、コロナ第3波は五輪を前に深刻さは変っていない。恐らく、地球と人間の関係、環境・社会・経済はもとより歴史も文化もこのパンデミックを契機に変貌を遂げるだろう。この1年、世界、そして日本の政治家の発言に注目しつつ、政治は科学の知見にもっと耳を傾けるべきだと思うことが多かった。また、日本でも医療崩壊が現実化していくなか、私たちは平時の健康管理などを含め、自らの命をいかにして守り自助していくべきなのか。パンデミックを正しく理解し、かつ今後は短いタームで再来が見込まれるウイルスとの共存をどのように考えたらいいのか。世界は新ワクチンの接種という新たな事態に進んでおり、節目の一つを迎えている。

本稿は、まるで戦争中のような息苦しいときを過ごしたコロナ禍の1年の思惟を記述したものである。まだ、続く今後のコロナ禍の糧にしたいと思い、4回に分けて掲載する。

1:100年に1度の災禍

(1)コロナ第3波の現実

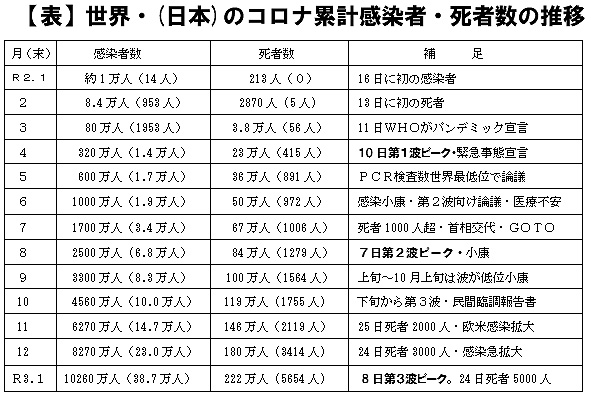

この1年の世界と日本の感染数値の大まかな推移は、【表】のとおりである。各月の末日のデータを基に作成した。世界のデータはNHKの午後3時発表のもの、日本のデータは厚労省の報道機関向けデータに拠っている。

この間の日本の第1波のピークは4月10日の感染者数708人、第2波のピークは8月7日の感染者数1596人であった。第3波は1月8日の7844人が最大で、以降5000人前後から下降傾向となっている。

コロナ第3波を示す重要な数値が死者数(注1)である。日本は7月29日に死者が1000人を超えた。ほぼ4カ月後の11月25日に2000人、その1ヵ月後の12月24日に3000人、20日足らずの1月11日には4000人、さらに13日後の1月24日には5000人を超えた。12月以降は毎日60~70人が亡くなり、1月に入っても急増して23日には100人を超えた。また、1月18日に重症者が全国で1000人を超えた。この間に、自宅療養者も増えて、1月20日には全国で35000人を超え12月23日の9500人の3.7倍(注2)と急増して、救急車の搬送先が見つかりにくくなっている。これは緊急事態宣言の出された大都市圏のみならず、地方を含む全国的な感染急増を意味しており、このような地域では事実上の保健所機能・医療体制の崩壊が発生している。病院・高齢者施設・職場でのクラスター発生や家庭への感染拡大も常態化している。病院でのトリアージ(医療選別)が始まっており、自宅待機や入院できない感染者のなかには、体内の酸素飽和濃度の急激な低下に気づかないまま急変して死亡するケースも続いている。

高齢者施設の感染者は病院に移れないケースが増えており、錠剤のアビガンすらも処方されていないまま体調急変が危惧されている。当然に、通常医療も停止する事態となっている。以上がコロナ第3波の1月末時点での状況である。

日本医師会の中川会長は1月の度々の記者会見(注3)で、さらに感染増加が続けば「医療崩壊から医療壊滅」に至ると危機感を表明している。一時的であってほしいが、日本の国民皆保険制度が崩壊した日々が始まっているのである。報道では東京の感染者数が増えたか減ったかを目安に一喜一憂の様が見えるが、地方の深刻な事態についての報道が少ない。首相は通常国会の所信表明演説で「国民の命と健康を守る」と抽象的に語るのみである。後述するメルケル首相の昨年12月のドイツ連邦議会演説とのギャップに驚きを禁じ得ない。いや、これが100年に一度のパンデミックに直面した日本の政治と医療の生々しい現実の姿である。

(2)世代分断の感染

新型コロナウイルスの特徴は、感染者は若い層が多く、死者は60代以上の高齢者層に多いことである。厚労省データ(R3年1月6日判明分。第3波のほぼピーク時)によれば、全体の累計感染者数は25.1万人で死者数は3470人であった。年代別に見ると、60代以上の累計感染者数は5.7万人・23%(70代以上なら3.6万人・14%)であるのに対して、死者数は3273人・94%(70代以上なら2980人・86%)をそれぞれ占める。50代以下の死者数は全体の死者数3470人のうち、141人・6%と僅少で、30代以下は12人に過ぎない。なお、筆者は昨年11月23日の厚労省データも分析したが、ほぼ同様の傾向であった。

これらから、社会で現役として活動している若い世代の感染リスクは高いが、軽症・無症状で死亡リスクは極めて低い。一方で、感染拡大のキャリアーとなっている。高齢者層は基礎疾患をもつなど免疫力も弱いため感染すると重症化しやすく、死亡にいたるリスクが高い。高齢感染者の死亡率は70代で4.5%、80代で12.3%となっている。30代以下の若い層の死亡率は0.0%である。ここにはっきりとした世代を分断する感染状況を見ることができる。感染阻止のためには若い世代の行動変容に負うところが大きいことがわかる。

同じ厚労省データによれば、男性と女性でも違いがある。男性の累計感染者数は女性の1.2倍、死者数は1.6倍となっており男性のリスクの方が高い。死亡率も男性1.5%、女性1.2%となっている。

(3)パンデミックの歴史

コロナ災禍はまだ当分は続きそうである。識者によれば、国内にワクチン接種がいきわたるのに1年~2年はかかるとの指摘もある。この1年を思い返してみても混迷は続き、事態は少しも楽観できない。以下では人類の経験した大きなパンデミックの歴史を概観しておきたい。

この度のコロナ災禍の100年前(1918-20)には「スペイン風邪」が流行した。感染症の歴史でも第3位となる4000万人以上の死者を出している。さらに、その100年前の1817年には「第一次コレラ」が大流行し、今日の第6次流行に至っている。また、歴史上しばしば発生してきた「ペスト」は1720年頃にも流行している。さらに500年前には人類が根絶に成功した「天然痘」が大流行した。いくつもの100年ぶりの節目の災禍を重ねて、今回のコロナ災禍となっている。

左巻健男はこれまで人類を襲ったパンデミックを死者数の多い順に【参考1】のようにまとめている(注4)。それをもとにみると、今回のコロナ災禍は、すでに220万人の死者が出ているので、人類史の9番目にランクされるほどのパンデミックとなっている。

【参考1】パンデミックの歴史

1 ペスト(死者2億人。1347~1351年)

2 天然痘(死者5600万人。1520年)

3 スペイン風邪(死者4000~5000万人。1918~1920年)

4 ペスト・東ローマ帝国で流行(死者3000~5000万人。541~542年)

5 エイズ(死者2000万人以上。1981~2000年)

6 ペスト・19世紀の中国とインドで流行(死者1200万人。1855年)

7 ペスト・ローマ帝国の疫病(死者500万人。165~180年)

8 ペスト・17世紀の大疫病(死者300万人。1600年)

9 COVID-19(死者220万人。2020年~2021年1月末現在)

10 アジア風邪(死者110万人。1957~1958年)

昨年、カフカの小説『ペスト』がベストセラーとなった。疫病と必死に闘いつつも力尽きる医師やボランティア、そして諦観のまま享楽と無気力のうちに死んでいく人間を過酷に描いたが、それは現在ここにある人々の悲しみと不安とも重なる。

上記の感染症ベストテンから、私たちは歴史的にも非常に稀有な感染症と対峙していることを改めて認識する。細菌よりも数十分の一も微細なウイルスと全世界の隅々で大規模に出合ってしまっている。そして、試行実施の新ワクチン接種への期待もあるが、まだまだ当面は新型コロナウイルスに向かい合わなければならない。収束のイメージもついていない。さらに、ウイルスがCo2の増加それによる温暖化などの環境問題に起因しているとの指摘もあることから、100年に1度などでなく、さらに短いタームでの多様なパンデミックを覚悟しなければならない。そのためにも、このような感染症はどのようなときにやってくるのか、どうすれば予防できるのか、いかに災禍を小さなものとできるのかなど、過去にも学びながら対応策を考える必要がある。

※コロナ禍1年の備忘録(2)に続く

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日