【酪農危機】産地と消費者、乳業との連携で危機脱却へ JA全農 深松酪農部長に聞く2023年3月10日

わが国の酪農はコロナ禍による需要減と乳製品の過剰在庫、さらに飼料価格の高騰などかつてない厳しい状況にある。JA全農酪農部はどう事業を展開するのか、深松聖也部長に聞いた。

JA全農酪農部 深松聖也部長

JA全農酪農部 深松聖也部長

生産基盤毀損しかねない現状 国民理解が必要

――年末年始に懸念された生乳の廃棄は回避できましたが、需給は予断できない状況が続いています。これまでの情勢と取り組みについてお聞かせください。

2020年からのコロナ禍で業務用を中心に需要が減少し、生乳需給は一気に緩和基調となりました。その結果、脱脂粉乳在庫の過剰問題が生じており、その後のウクライナ侵攻、円安などによる飼料、肥料価格、エネルギーコストの高騰に加え、子牛価格の下落などにより、生産コストは上昇し、全国的に酪農経営が立ち行かなくなっています。そのため生乳取引価格の改定と需給均衡を並行して進めざるを得ないことから、増産を目指していたはずが一転、生産抑制にまでかじを切らざるを得ない状況に追い詰められています。

脱脂粉乳の過剰在庫という大きな問題を抱える中での乳価改定協議は昨年11月に飲用等向け、今年4月からは飲用以外の乳製品向けに10円の引き上げで決着しました。しかし、決着以降も離農が加速していることから、多くの酪農家の経営改善には至っていないことや、消費者への価格転嫁で需要がさらに減少することも危惧されており、早急な対策対応を行い、将来を見通せる環境づくりが必要な状況にあります。

この日本の酪農生産基盤が棄損しかねない現状に対し、業界だけではなく、行政、流通、消費者に至る国民の理解と対策が必要だと考えます。

酪農という産業が果たす多面的機能や食料安全保障の観点を考えれば、まずは、乳の持つ価値を再確認し、需要を創出することを最優先に考えていくべきだと考えます。

全農の酪農部門はこれまで、生乳の需給調整機能を強化しながら生乳・牛乳乳製品の販売を通じ、地域間の生乳需給均衡や市場への安定供給に取り組んできました。

この先、日本の酪農生産基盤の維持、乳業の健全な発展、共に持続していくためには、今後も合理的な生乳流通の安定を目指すとともに、牛乳など飲用等用途の維持拡大に向けて、我々生産者組織自身も様々な視点から関わっていく必要があると思っています。特に牛乳においては農系乳業とも連携し適切な価格形成による市場の活性化につなげていきたいと思っています。

また、コロナを機にJA全農という看板と組織、他部門の力も活用し、生産者や組織、特に消費者に提案とメッセージを届ける理解醸成にも力を入れています。様々な取り組みに対し、消費者からも好意的に受け止めていただけていると感じています。消費者、国民に酪農という産業の役割と必要性を理解してもらえる正しい情報発信が重要だと感じています。酪農産業を将来にわたって残していくため、今は経営環境を改善することが最優先ですし、酪農家が将来にわたって経営継続できる道筋をこの1年でどこまで、国も含めて組織として示すことができるかが重要だと思っています。

牛乳乳製品の市場維持へ 商品開発や情報発信も

――こうした状況のなかで酪農部としてどんな取り組みを行っていますか。

生産者の手取り向上につながる牛乳を中心とした飲用向け用途の維持は特に重要です。国産の牛乳乳製品の総需要を将来にわたって確保していくうえで、産地と消費地、乳業との連携が全国の酪農生産基盤を守るために重要になります。

牛乳の市場をしっかり確保していくための乳業メーカーとの連携では、以前から全農は全国各地の乳業メーカーに出資もしていますが、一昨年は福島県でグループ会社の東北協同乳業(株)と酪王乳業(株)が合併して酪王協同乳業(株)が設立され、昨年は協同乳業(株)への出資割合を増やしてグループ会社となりました。

乳業間での受委託や配送の合理化、農協組織とも連携した商品開発や情報発信など、牛乳乳製品の市場を守っていける体制・環境づくりをめざしています。全国の乳業各社に生乳を安定的に供給するため、我々は、ホクレンはじめ指定団体と連携した需給調整力もしっかり備えていかなければなりません。

次に直近の課題でもあります脱脂粉乳の過剰在庫に関する取り組みの一例ですが、畜産生産部と連携し、(株)科学飼料研究所による代用乳(飼料)向けの国産脱脂粉乳への置き換えを進め、今年3月には代用乳は100%国産脱脂粉乳を使用したものに切り替えることができました。

また、生乳需要の創造や消費喚起、理解醸成として自ら製品の開発も行いました。昨年11月の乳価改定に合わせ、牛乳を50%以上使用した「抹茶ミルク」を販売しています。牛乳とともに、京都の抹茶や北海道のてんさい糖を使用しています。一昨年末に牛乳の消費が落ち込む年末年始の消費を支えたいとの思いで開発した「ミルクティー」、昨年は生産量がピークを迎える春の消費を支えようと開発した「カフェオレ」に続く第3弾です。この商品単独では大きな牛乳の消費増とはなりません。目指したのはこの商品を通じ、酪農の特性や情勢の発信による牛乳乳製品の消費拡大、価値の向上につなげることです。

缶のキャップには北海道の酪農家が描いた乳牛のイラストをデザインし、側面には酪農家の川柳「蹴らないで 哺乳したじゃん 3年前」を掲載しています。この川柳には大切な意味が含まれていて、子牛の頃からミルクをあげて3年近く育て出産して初めて搾乳できるようになることや、酪農家がこうして家族のように牛を育てていることも伝わります。酪農家と一緒になって発信することで酪農の仲間を元気づけ、消費者には日本の酪農を守っていかなければならないということに広く気づいてもらえばと思っています。

また、全農の他部門と協調した取り組みとして、営業開発部と連携し大手飲料メーカーとのコラボによる商品開発を行っています。

昨年11月にアサヒ飲料(株)とコラボした「国産ミルク&カルピス」という商品を発売しました。カルピスというメジャーブランドに国産牛乳・脱脂粉乳を活用いただきました。さらに第2弾として2月から「愛媛県産河内晩柑(ばんかん)&カルピス」を発売し、シリーズ化につながっています。(株)伊藤園にも酪農応援に賛同いただき、コラボ商品として清涼飲料水「ニッポンエール メロン&ミルク」を発売しました。こうした商品を通じた牛乳乳製品の使用用途、可能性を広げ、需要拡大につなげていきたいと考えています。

このほかフードマーケット事業部が運営している「みのりみのる」の店舗で、日本の酪農応援フェアを全国で展開し、レシピとあわせて牛乳やスキムミルクの無償提供に取り組みました。

また、昨年12月11日には農系乳業や県本部と共に全国14カ所で牛乳の無償配布を行い、酪農への理解醸成としてトリビアクイズのQRコードを付したシールも配布しました。楽しくクイズに答えながら日本の酪農の現状や、牛や食のこと、需給に合わせて製造される脱脂粉乳やバターに関する正しい情報を消費者に知っていただこうという工夫です。様々な取り組みは広報・調査部による発信により、その効果と検証、次のアイデアにもつながっています。

こうした取り組みは中央酪農会議など酪農関係団体や農協組織、乳業団体とも今後一緒になってより効果的に取り組めないか模索していきたいと考えています。

食や地域を支える酪農の多面的機能

――改めて酪農という産業が地域で営まれる意義について聞かせてください。

日本の酪農は、それぞれの地域に合わせ、多種多様な経営形態が作られてきました。大規模農場や家族経営、自給飼料を作り酪農を営むことができる地域や形態がある一方、なかなか農作物を作りづらい条件不利地域や中山間地の活用など、その土地を生かした多様な経営が存在することも重要で魅力です。酪農が持つ多面的機能には、地域の耕種農業との連携や雇用による地域経済の活性化など、食や地域を支える上で多くの役割があります。

全国各地にその土地に合った酪農の形態を残していくことは非常に価値のあることです。まさに食料安全保障の観点からも将来にわたって国産牛乳が飲めるようにしていくこと、命の大切さを伝えるという意味でも大事なことです。

――事業上で力を入れる点はどこになりますか。

生乳需給の安定に向けた的確な需給調整を指定団体と連携し実施していくことです。平成21(2009)年に北海道と都府県の生乳生産量が逆転し、その差は拡大し、令和4(2022)年度の見通しでは、北海道427万トン、都府県は329万トンです。現状、夏場を中心とする需要期には都府県では生乳が不足しますから、その生乳を広域的に流通させ、市場に安定して牛乳が並べられるよう環境をつくらなければなりません。不需要期の乳製品処理については製造した乳製品を適切な保管・販売も果たしながら、全国の酪農に貢献できる事業を目指していきたいと思っています。

――4月1日からの組織再編で畜産事業部が「畜産酪農事業部」に改称されます。この改称にはどんな意味があるのでしょうか。

特にいま、危機的にある酪農を、より明確に位置づけて系統の事業を展開するということだと受け止めています。私たちはその責任を重く感じ、期待に応えなければならないと思っています。

重要な記事

最新の記事

-

【JA全国女性大会記念座談会】学び、つながり より良い明日へ 一歩前に出る "気づき"が力に(2)2026年1月28日

【JA全国女性大会記念座談会】学び、つながり より良い明日へ 一歩前に出る "気づき"が力に(2)2026年1月28日 -

コンビニ「おにぎり」、値上げでも人気 商品開発に各社注力、国産米の品質が支え2026年1月28日

コンビニ「おにぎり」、値上げでも人気 商品開発に各社注力、国産米の品質が支え2026年1月28日 -

【2026年度生乳動向】追加輸入せず 新年度も脱粉対策不可欠か2026年1月28日

【2026年度生乳動向】追加輸入せず 新年度も脱粉対策不可欠か2026年1月28日 -

原子力村は村仕舞い【小松泰信・地方の眼力】2026年1月28日

原子力村は村仕舞い【小松泰信・地方の眼力】2026年1月28日 -

茨城と埼玉の鳥インフル 移動制限を解除2026年1月28日

茨城と埼玉の鳥インフル 移動制限を解除2026年1月28日 -

「動かぬ新米」くっきり、1人当たり米消費の前年割れ10ヵ月連続 米穀機構12月調査2026年1月28日

「動かぬ新米」くっきり、1人当たり米消費の前年割れ10ヵ月連続 米穀機構12月調査2026年1月28日 -

秋元真夏の「ゆるふわたいむ」あつめて、兵庫。の「黒田庄和牛ぎゅぎゅっと」紹介 JAタウン2026年1月28日

秋元真夏の「ゆるふわたいむ」あつめて、兵庫。の「黒田庄和牛ぎゅぎゅっと」紹介 JAタウン2026年1月28日 -

長崎県のいちごをテーマに「川柳コンテスト」初開催 JA全農ながさき2026年1月28日

長崎県のいちごをテーマに「川柳コンテスト」初開催 JA全農ながさき2026年1月28日 -

「2月9日はにくの日!和牛をたべようキャンペーン」開催 JAタウン2026年1月28日

「2月9日はにくの日!和牛をたべようキャンペーン」開催 JAタウン2026年1月28日 -

「いいね!」でにいがた和牛1kgプレゼント Instagramキャンペーン実施中 JA新潟中央会2026年1月28日

「いいね!」でにいがた和牛1kgプレゼント Instagramキャンペーン実施中 JA新潟中央会2026年1月28日 -

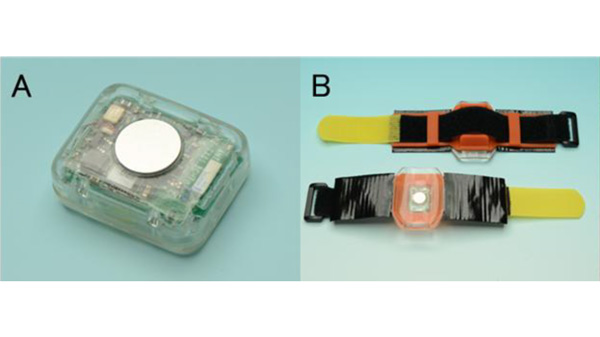

多機能尾部センサで疾病罹患子牛の行動・生理的特徴を明らかに 農研機構2026年1月28日

多機能尾部センサで疾病罹患子牛の行動・生理的特徴を明らかに 農研機構2026年1月28日 -

【人事異動】デンカ(1月26日付)2026年1月28日

【人事異動】デンカ(1月26日付)2026年1月28日 -

【役員人事】クボタ(2026年3月下旬予定)2026年1月28日

【役員人事】クボタ(2026年3月下旬予定)2026年1月28日 -

ご飯好きを増やそう! 「お米マイスター」と企業の意見交換会 アサヒパック2026年1月28日

ご飯好きを増やそう! 「お米マイスター」と企業の意見交換会 アサヒパック2026年1月28日 -

余剰うずら卵を最高に美味しい状態で 愛知県の養鶉農家が「生卵セット」緊急販売2026年1月28日

余剰うずら卵を最高に美味しい状態で 愛知県の養鶉農家が「生卵セット」緊急販売2026年1月28日 -

米粉の魅力発信「第3回おいしい米粉パンコンテストinやまがた」開催 山形県2026年1月28日

米粉の魅力発信「第3回おいしい米粉パンコンテストinやまがた」開催 山形県2026年1月28日 -

世田谷区とカーボンニュートラル連携協定 記念フォーラム開催 生活クラブ東京2026年1月28日

世田谷区とカーボンニュートラル連携協定 記念フォーラム開催 生活クラブ東京2026年1月28日 -

農業特化型AIエージェントサービス群「ノウノウシリーズ」提供開始 きゅうりトマトなすび2026年1月28日

農業特化型AIエージェントサービス群「ノウノウシリーズ」提供開始 きゅうりトマトなすび2026年1月28日 -

食べた後にホっとできる「ゴールデンポーク 豚汁」新発売 サイボク2026年1月28日

食べた後にホっとできる「ゴールデンポーク 豚汁」新発売 サイボク2026年1月28日 -

関西大学とデータ活用教育と学術振興に関する連携協定を締結 コープさっぽろ2026年1月28日

関西大学とデータ活用教育と学術振興に関する連携協定を締結 コープさっぽろ2026年1月28日