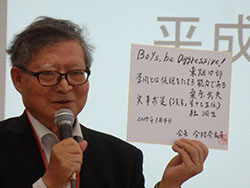

JAの活動:今村奈良臣のいまJAに望むこと

第6回 農業の6次産業化2017年3月19日

2つ目の私の仮説は「農業の6次産業化」についてである。

2つ目の私の仮説は「農業の6次産業化」についてである。

農業の6次産業化というのは「1次産業+2次産業+3次産業=6次産業」というもので、いまから25年前の1992年に打ち出したものである。

この発想が産みだされたのは、大分大山町農協の農産物直売所「木の花(このはな)ガルテン」を一週間にわたり農家に泊めていただきつぶさに調査する中から産み出された。「木の花ガルテン」は奇抜な名称であるが、「木の花」は古事記に出てくるコノハナサクヤヒメという大変美人で子だくさんだった女神の名をいただき、ガルテンはドイツ語のクラインガルテン(市民農園)から頂いて合成したものだと伺った。大分大山町農協の創設者故矢幡治美名組合長のもと「ウメ、クリ植えてハワイへ行こう」という名文句でかつて全国に名を知られた農協であったが、文字通り山と峡谷の村で、村興しはいかにあるべきかの議論を深める中から、農産物直売所を開き、消費者、市民にもきて買ってもらい、そのためには消費者に喜んで買ってもらえる農林産物、さらに農林産物をいかに加工して喜んでもらえる加工品を作るかということに全力をあげていた。

私は買いに来る人々、また売る方々、そして野菜やキノコ、梅などを加工している農家の現場をつぶさに調査した。

その調査の中から、単に農林産物を市場に出荷するのではなく、自ら加工し、自ら売り、消費者もその品質と価格をたしかめながら買っている姿をつぶさに調査した。その中から、「そうだ、6次産業だ!」とひらめいたのである。産業論についてはコーリン・クラークがかつて説いていたことは知っていたが(後述)、この木の花ガルテンと農家の皆さんの一週間にわたる調査の中で私の頭の中で「農業の6次産業化」という仮説が定着し、新しい地域農業への発展戦略へと展開することになったのであった。

しかし、私は上記の「1+2+3=6」という定式化を3年半後に、

「1次産業×2次産業×3次産業=6次産業」と改めた。

このように改めた背景には、次のような理論的・実践的考察を深めたからである。

第1に、農地や農業がなくなれば、つまり0になれば「0×2×3=0」となり、6次産業の構想は消え失せてしまうことになるということだ。

当時、バブル経済の後遺症が農村にもい深く浸透しており、「土地を売れば金になる」という嘆かわしい風潮に満ちていた。とりわけ、この当時、農協陣営において土地投機にかかわる融資などを契機に、膨大な負債・赤字を出す農協が続出していたことも私の記憶に深く刻みこまれている。

第2に掛け算にすることによって、農業(1次産業)、加工(2次産業)、販売・情報(3次産業)の各部門の連携を強化し、付加価値や所得を増やし、基本である農業部門の所得を一段と増やそうという提案を含んでいた。

第3に、掛け算にすることによって、農業部門はもちろん、加工部門あるいは販売・流通部門さらにはグリーン・ツーリズムなどの観光部門などで新規に就業や雇用の場を拡げ、農村地域における所得の増大を図りつつ、6次産業の拡大再生産の道を切り拓こう、ということを提案したものであった。

こうして「1×2×3=6」という農業の6次産業化の理論は、その実践活動を伴いつつ全国に広まっていったのである。

<「6次産業論」の経済学理論による裏付けーペティの法則について>

農業の6次産業化というキーワードは、前述のように農業・農村の活性化をねらいとして、私が大分大山町農協の「木の花ガルテン」での調査、そしてそのあとの各地での実態調査の中から考え出し世の中へ提唱したものであるが「6次産業の理論的根拠は何かあるのか?」という質問をたびたび受けることがある。実にもっともな質問なので、理論的背景をしっかり押さえておいた方が、仕事や活動のエネルギーの源泉にもなると思うので、この質問に答えておきたい。

かつて、国際的・歴史的に著名な経済学者であったコーリン・クラークは「ペティの法則」を説いた。

その主著である『経済進歩の諸条件』(大川一司他訳、"The Conditions of Economic Progress"1940)において、コーリン・クラークは世界各国の国民所得水準の比較研究を通じて、国民所得の増大とその諸条件を明らかにしようとした。

彼はこの中で産業を第1次、第2次、第3次の3部門に分け、

(1)一国の所得が第1次産業から第2次産業へ、さらに第2次産業から第3次産業へと増大していく。

(2)一国の就業人口も同様に第1次産業から第2次産業へ、さらに第2次産業から第3次産業へと増大していく。

(3)その結果、第1次産業と第2次産業、第3次産業との間に所得格差が拡大していく。

ということを明らかにし、それが経済的進歩であるということを提起した。彼によって、この経済法則は「ペティの法則」と名づけられたのである。ではなぜ「ペティの法則」と名づけたのか。ペティとはウィリアム・ペティ(William Petty 1623-1687)のことで、言うまでもなく経済学の創設者とされるアダム・スミスに先行する経済学の始祖であると経済学説史では位置づけられている。ペティは「土地が富の母であるように、労働は富の父であり、その能動的要素である」という思想のもとに労働価値説を初めて提唱するとともに、経済現象を数量的観察と統計的分析を初めて行った偉大な経済学者であったが、そのペティに敬意を払い「ペティの法則」とコーリン・クラークは名づけたのである。

<農業の6次産業化がめざす基本課題>

農業の6次産業化を推進し、成果をあげ、成功への道を切り拓いていくための基本課題として、次の5項目をあげておきたい。

[第1の課題]農山村の所得と雇用を増やし、活力をとりもどす

第1の課題は、消費者に喜ばれ愛されるものを供給することを通して、販路の確保を着実に伸ばしつつ、農山漁村地域の所得と雇用の場を増やし、それを通して農山漁村の活力をとりもどすことである。

[第2の課題]消費者に信頼される食料品などを提供する

第2の課題は、様々な農畜産物(水産物も含む、以下同じ)を加工し、販売するにあたり、安全・安心・健康・新鮮・個性などをキーワードとし、消費者に信頼される食料品などを供給する(Haccep、J-Gap、Euero-Gapの導入も)

[第3の課題]企業性を追求し、収益ならびに所得の確保を図る

第3の課題は、農畜産物の生産ならびにその加工、食料品の製造に当たり、あくまでも企業性を追求し、可能な限り生産性を高め、コストの低減をはかり、競争条件の厳しい中で収益ならびに所得の確保を図ることである。

[第4の課題]環境の維持・保全・創造に努め、都市住民にも開かれたものに

第4の課題は、新たなビジネスの追求にのみ終わるのではなく、地域環境の維持・保全・創造、特に緑資源や水資源への配慮、美しい農村景観の創造などに努めつつ、都市住民の農村へのアクセスへの道、新しい時代のグリーン・ツーリズムの道を切り拓くことに努めることである。

[第5の課題]農業・農村の教育力や先人の智恵の結晶を活かし次世代を育てる

第5の課題は、農業・農村の持つ教育力に着目し、農産物や加工食料品の販売を通し、また、都市・農村交流を通し、先人の培った知恵や英知の蓄積、つまりムラの命を、都市とりわけ、次代を担う若い世代に吹き込むという都市農村交流の新しい姿を創りあげることである。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日