「ジャンボタニシ」の食害被害を防ぐ新技術開発 ドローンで被害を事前予測・スポット散布 農研機構2025年11月4日

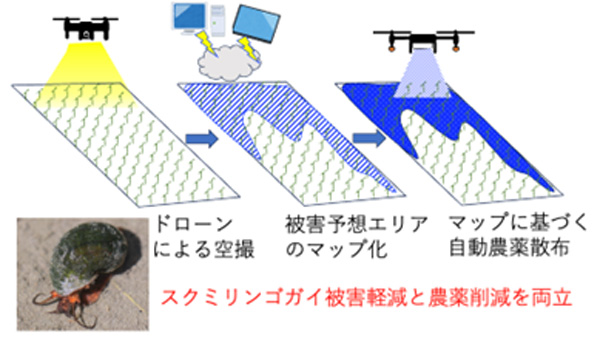

農研機構は、スクミリンゴガイ(通称:ジャンボタニシ)による水稲の食害を抑える新しい防除技術を開発した。ドローンで被害リスクを事前に特定し、必要な範囲のみに薬剤をスポット散布する防除システムで、薬剤使用量を約47%削減しつつ同等の効果を維持できる。田植え時期の薬剤散布作業の省力化にもつながる。農研機構九州沖縄農業研究センターの高橋仁康氏(暖地水田輪作研究領域スマート水田輪作グループ長)らが説明した。

農研機構九州沖縄農業研究センターの高橋仁康氏

農研機構九州沖縄農業研究センターの高橋仁康氏

ジャンボタニシは南米原産の外来巻貝で、殻径が6cmを超える。水温17℃以上で活動し、水深4cm以上の環境を好む。田植え後の軟らかい稲苗を食害するため、移植後およそ2週間の期間に被害が最も大きく、1匹の雌が年間数千個の卵を産む繁殖力の高さから、九州や四国を中心に被害が拡大している。

近年では関東でも被害が広がり、千葉県農林総合研究センターによると、2025年の水稲における被害株率は過去10年で最大の1.59%(800ha相当、平年値0.40%)という。

農研機構は、こうした食害が発生しやすい条件を踏まえ、ドローンとAI解析を組み合わせた「被害予測・スポット散布システム」を開発した。

ドローンによるスクミリンゴガイ被害予測とスポット散布による防除概念図

ドローンによるスクミリンゴガイ被害予測とスポット散布による防除概念図

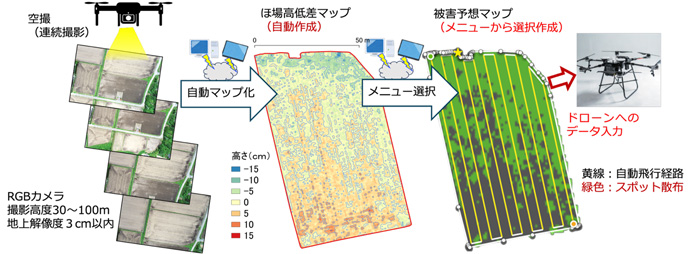

ドローンが連続撮影した空撮画像をクラウド上の「自動マップ化アプリ」にアップロードし、ほ場の高低差を数センチ単位で解析する。独自開発のアルゴリズムにより、水深4cm以上になると推定される箇所を自動的に変換した「被害予測マップ」を生成。このマップデータを可変散布機能を備えたドローンに取り込み、被害リスクの高いエリアに薬剤をピンポイントで散布する。

スクミリンゴガイ被害エリア防除システム

スクミリンゴガイ被害エリア防除システム

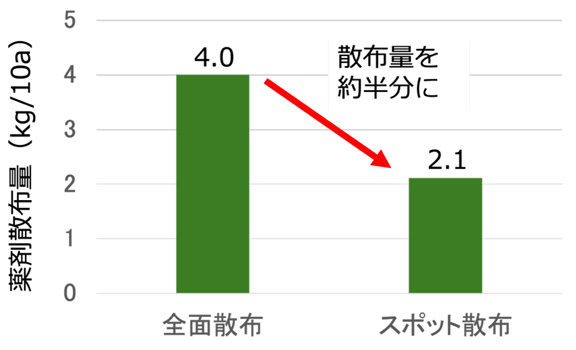

2023年に佐賀県のほ場で行った実証試験では、薬剤を全面散布(4kg/10a)した場合と比較して、薬剤使用量を平均47%削減した。また、2024年の実証試験では、被害面積を全面散布と同程度(10%以下)に抑えた。散布作業にかかる労力も大幅に軽減され、必要人員は約3分の2に削減、散布時間は約40%短縮された。これにより、田植え時期に集中する薬剤散布作業の負担軽減や省力化が進み、作業効率の向上にもつながった。

開発したドローンシステムの効果

開発したドローンシステムの効果

この技術は、浅水管理では大雨による水位上昇に対応できないという課題を克服し、被害発生を事前に「予測」し対策できる点が特徴である。また、薬剤を必要最小限に抑えることで、コストと環境負荷の両面で優れた効果を発揮する。農研機構は令和8年度に、公設試験場や機械メーカーと連携し、システムの実装テストを実施する。対象は大規模農家などを想定している。

農研機構では、高低差マップ自動作成機能を応用し、低地で発生しやすい病害虫のスポット防除や湿害対策、レーザーレベラーによるほ場の均平作業や合筆作業の効率化などにも展開を検討している。「環境負荷の低減と作業効率の両立を図り、持続的な水稲生産を支える新たなスマート防除技術として普及を進めていく考えを示した」

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(179)食料・農業・農村基本計画(21)食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策2026年2月7日

シンとんぼ(179)食料・農業・農村基本計画(21)食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策2026年2月7日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(96)JIRACの分類【防除学習帖】第335回2026年2月7日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(96)JIRACの分類【防除学習帖】第335回2026年2月7日 -

農薬の正しい使い方(69)植物ホルモン作用の攪乱【今さら聞けない営農情報】第335回2026年2月7日

農薬の正しい使い方(69)植物ホルモン作用の攪乱【今さら聞けない営農情報】第335回2026年2月7日 -

【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日

【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日 -

スーパーの米価、前週比で6円上がる 取引上流では下落も、小売価格は「高止まり」2026年2月6日

スーパーの米価、前週比で6円上がる 取引上流では下落も、小売価格は「高止まり」2026年2月6日 -

5kg4000円台で「買い控え」 2025年の「米」購入、額は過去最高だが実質6.1%減 物価高で生活防衛2026年2月6日

5kg4000円台で「買い控え」 2025年の「米」購入、額は過去最高だが実質6.1%減 物価高で生活防衛2026年2月6日 -

(472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日

(472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日 -

山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日

山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日 -

大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日

大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日 -

栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日

栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日 -

大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日

大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日 -

愛媛大学附属高校で講義 「グローバル人材育成教育」に講師派遣 井関農機2026年2月6日

愛媛大学附属高校で講義 「グローバル人材育成教育」に講師派遣 井関農機2026年2月6日 -

業務用精米機「ミルモア(R)Ⅱ」のラインアップ拡充2026年2月6日

業務用精米機「ミルモア(R)Ⅱ」のラインアップ拡充2026年2月6日 -

県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日

県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日 -

まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日

まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日 -

アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日

アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日 -

「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日

「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日 -

鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日

鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日 -

農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日

農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日 -

栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日

栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日