JAの活動:今村奈良臣のいまJAに望むこと

第40回 先進JAの英知と実践に学び、地域農業の発展の核となるJAを目指そう―JA人づくり研究会への参加の呼びかけならびに第28回研究会の紹介―2017年12月24日

1.JA人づくり研究会への参加の呼びかけ

平成21年10月に全国のJA常勤役員有志が集い、JA人づくり研究会を設立し、その後28回にわたってJAのビジョン、組織、人材育成のあり方について、現場の実践報告と参加者同士による率直な討論を重ね、JA経営者としての学習、相互研鑽に励んできました。

平成21年10月に全国のJA常勤役員有志が集い、JA人づくり研究会を設立し、その後28回にわたってJAのビジョン、組織、人材育成のあり方について、現場の実践報告と参加者同士による率直な討論を重ね、JA経営者としての学習、相互研鑽に励んできました。

その経過と記録は、HP「人づくり研究会」に全部収録してありますので、是非ご覧下さい。

政府による農協改革は、組合員が主役である協同組合としてのJA、さらに農家組合員の農業経営の安定と豊かな生活を実現するための総合事業を真っ向から否定するものです。これに対して、JAグループは、自らの自己改革に取り組むと共に、協同組合の組合員の意思を調査し、その総意をもって、JAの将来のあり方を自ら決める運動方針を示し、その実践に努めているところです。

JAグループとしての取り組みは、全国の一つ一つのJAの取り組みの総体であり、JA経営者の経営活動の成果の積み重ねに他なりません。その意味で、JAの将来を決めるのは、JA経営者、とりわけ、日常的に情報を受発信し、組合員・非常勤役員・職員を指揮し、指導する常勤役員の皆様の意欲と経営手腕にかかっています。

JA人づくり研究会では、JA経営者の一つ一つの経営判断とそれに基づく実践を相互に交換しながら、学び合い、仲間づくりに取り組むなかで、経営者としての成長のきっかけをつかんできました。決して、背伸びすることなく、今ある自分を見せ合いながら、情報交換し、交流を深めてきました。

JAの将来を決める重要な時期であるからこそ、学び合い、仲間づくりが必要と考え、改めて会員の募集、研究会への参加を呼びかける次第です。

共に集い、学び、成長しましょう。

平成29年12月11日

JA人づくり研究会

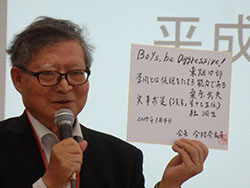

代表 今村 奈良臣

2.第28回人づくり研究会の開催(2017年10月10日)とその報告・討議の紹介

まずはじめに副代表の黒澤賢治氏が開会のあいさつをかねて問題提起を行い、つづいてJA全中教育企画課の田村政司氏が「農協改革の経過とJA自己改革の取り組み方針」の報告ならびに問題提起を行い、これらを受けて、第1報告に小林元氏(広島大学、助教)が『JA自己改革にむけた取り組みの実態と課題』というテーマで全国各地のJAの実状を踏まえて課題の提起を行った。

第2報告は、JAぎふ常務理事の岩佐哲司氏が「都市近郊農業地帯のJAからの報告」というテーマで内容の濃い報告をいただいた。

さらに、第3報告では、JA梨北の常務理事の仲澤秀美氏の「中山間地帯のJAからの報告」というタイトルで女性目線をも踏まえて鋭くかつすばらしい報告をいただいた。

それらの報告を踏まえて、講師を囲むゼミナール形式で質疑応答と討議が進められた。

以下、それらの報告ならびに討議の要点を紹介して、皆さんの明日への活動の糧(かて)としていただきたい。

3.黒澤賢治副代表のあいさつ(要点)の紹介

私どものJAは合併してもう23年になります。営農指導事業を基本に販売事業を多面的に展開していますが、最年長で販売事業に参加されている方は97歳と11か月の方もいます。多彩で階層の広い範囲の皆さんが、JAを中心に地域営農の仕組みをつくっています。97歳になっても従事できる産業は農業以外に無いと思って私どもも頑張っています。これも協同活動や私どものJA改革の推進の賜物ではないでしょうか。

JA事業の基本は「合意形成にかかる仕組みづくり」が重要だと私は考えています。1年に4回、明治時代から続けてきている集落座談会をいまでもなお開催していますが、組合員の参画率はいまなお高いです。現在、営農センター長と基幹支所の支店長がその事務局をつとめていますが、そのほかに7基幹支所と40人ほどの組合員で構成された運営委員会が中心となって自主的な自立性をもった運営をしています。運営委員は自ら企画に携わり、出席者のチェックをして会場を設営し、議論の結果をまとめ、そして翌日の朝9時までにJAの組合員相談課に議事録を提出します。このような「連携」が今日のJA甘楽富岡の協同活動を支えているポイントです。また多くの若者がこの座談会に参画している最大のポイントは、運営委員のほとんどが地域のリーダーだということです。そこからステップ・アップして、JAの運営に直接関与する組織の代表者やJAの経営スタッフが育っていきます。

この研究会は、「人づくり研究会」という名称ですが、共に育つという「共育」を組合員と長い歴史に支えられて実践してきたJA甘楽富岡の経験も活かすような、意義深い研究会になるよう願っています。皆さんのこれまでの実践と経験を活かす研究会にしていきたいと願っています。

4.田村政司氏(JA全中教育企画課)の問題提起―「農協改革の経過とJA自己改革の取り組み方針」

現在直面している問題を解決していくにあたり、私たちが対応していくべき最大の核心は、組合員の参画です。組合員たちが、JA運営やJAの事業に対して、きちんとコミットすることが、全国のJAでできれば、理不尽な政府のJA改革や規制改革会議の動きに対しても対応することができると思います。今回の一連の改革は、そこから掘り起していかなければ、解決や対応ができないくらい根深い問題をいろいろなところから投げかけられたりするのではないかと考えています。

このような状況のもとでは、JAの経営者が、各JAの地域の実情や経営の実情の中で、自ら置かれた経営環境をきちんと見極めることが必要です。それぞれの置かれた状況の中で、いくつかの基本的要素を見きわめていくことが重要です。そのうえで、経営戦略を今後どうしたらいいのか、将来に向かってどうしたらよいのか考えていく必要があります。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日