JAの活動:JAアクセラレーターがめざすもの

ドローンで「空の道」作り農業・農村を活性化 (株)トルビズオン 増本衛CEO【JAアクセラレーターがめざすこと】2020年11月13日

ドローンが当たり前に利用される社会に向け、同社は「空をシェアし空の道を作る」ことが不可欠だと強調する。同社はそのためのプラットホームを開発しJAとの連携を進める。なぜJAとの連携が重要なのか。増本CEOに聞いた。

(株)トルビズオン 増本衛CEO

(株)トルビズオン 増本衛CEO--最初に、めざしている社会と事業の方向についてお話しください。

世界中の空に道が張り巡らされているという状態を作りたいと思っています。何のための道かといえばドローンのための道です。私は2050年にはドローンや空飛ぶ車などが当たり前のように空の道を走っている社会になっていると思っています。

今、飛行機やヘリコプターは地上300メートル以上を飛んでいますが、それよりも低いところを飛ぶドローンについては航空法では150メートル以上の上空、人家の密集地域、空港の周辺は飛行禁止です。しかし、国土交通省からの許可と承認があれば飛ばすことはできます。

問題は民法です。土地の所有者の権利は一定の上空にまで及ぶということになっていますが、ただ、民法ですから訴訟されない限り飛行させても問題になりません。

しかし、モラルの問題があります。たとえば、ドローン企業が自分の土地の上をドローンを飛ばして運搬業をしていたらどうでしょうか。騒音もありますし、墜落リスクもあります。農家の方も農作業をしている自分の畑の上をよく分からないドローンが飛び交うなどということをどう考えるでしょうか。墜落すれば農作物への被害も出ることもあり得ます。私たちはこれを「空害」と言っています。

したがって、現在はドローンを使う事業者は土地所有者の許可を取って飛行させていますが、膨大な土地所有者の許可を取るのは非常に大変です。かといって自治体がまとめてここを空の道として指定するとなれば、なぜ勝手に決めるのかと問題になる。

つまり、ドローンが整然と走る社会のためには、いかに生活者のみなさんの理解を得て共存していくかが重要です。そのためには、すべての人々に対してフェアな空を作らなければならないということです。ただ、それを法制度で規制するだけではなく事業性を持たせたうえで、しっかりと考えていこうというのが私たちの「sora:share ソラシェア」の根本的な思想です。

--それはどういう仕組みでしょうか。

ソラシェアは、土地所有者がここに登録したら、その上空の使用権をドローンのユーザー側が払い、土地所有者に報酬として還元するという仕組みです。

もちろん私たちは手数料ビジネスですから手数料をいただきますが、その手数料の一部を保険料に充てます。そしてソラシェアのルート直下の土地所有者は誰一人取りこぼさず保険に加入してもらいます。つまり、ソラシェアに登録した土地の上空にはすべて保険が適用される、という仕組みまで作りました。こうすることによって上空の利用許可にインセンティブを与えることになります。土地をソラシェアに登録すればドローンが上空を通るとETCのように自動計算をしていくらかの報酬が土地所有者に支払われるという設計です。

私たちは2016年にはこのコンセプトを発表して、その後空域取引促進システムとしてビジネスモデル特許を取得しました。保険については保険会社と専用の保険を作りました。

--事業化に向けてどのような取り組みをしていますか。

現在までに実証試験をいくつか実施し、地権者の上空を飛行したという空路利用の証明と、ドローン事業者から使用料を徴収し、そのなかから地権者に報酬を払うという仕組みを開発しています。最終的なビジョンは使い放題の空の道を多数作っていきます。機能としても配送ドローンのほか、見守りドローンや点検ドローンなどさまざまな使い道に広げていこうと思います。さらにバッテリーを交換して乗り継いでいく拠点としての「空の駅」もつくり、それを網の目のように広げる。いわば「空」対応のスマートシティをプロデュースしていくような事業をしたいと考えています。

ソラシェアはその通過空域直下の人々の空中権に配慮した仕組みですが、それ以外にも、たとえば渡り鳥が飛来するルートを遮るような設定をしてはならないと考えています。そんな空の道をつくってしまうと生態系の破壊が起こる可能性があります。ですから、既存の空のエコシステムを破壊しないような空の道をつくることが大切で、そのためには農業や林業の関係者とのコミュニケーションなしに空の道を設計することはできません。このようにSDGs的な発想で事業に取り組んでいます。

--JAとの連携で何をめざしていますか。

まずは実証試験として農産物をドローンで配送するという取り組みをします。もちろんこれだけでなくJAの組合員のみなさんは農地を所有しているわけですから、JAと連携することによって地域に空の道を作っていけるのではないかと考えています。

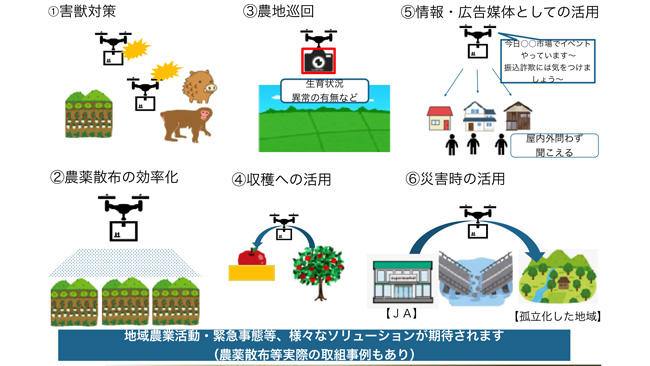

そうなれば、たとえば肥料の配送にしても山を越えて30分かかったものをドローンによって5分で届けることができるようになったりします。そうした物流での活用だけでなく、農薬散布や畑の栽培状態をカメラでチェックしたり、さらにさまざまな書類の受け取り、建物被害の確認などいろいろなことできるようになりますから、農業や農村での生活のさまざまな問題の解決につながります。

しかし、野放図に飛ばしていいかといえば、先ほどから強調しているようにいろいろな問題がありますから安心安全な空の道を作らなければなりません。リスクをとるJAのみなさんとともに、農業をはじめ1次産業の関係者にとって有利な空の道を作っていくのです。まさにインフラを整備するわけです。私は国土の相当部分を占める農地と山林についてJAや森林組合という組織とともに整備していくことが大事になると考えました。

そのためにまずは、JAの皆さんにとって役に立つことから始める。例えば今回佐賀県多久市で実施したように、地場の農産物を直売所からキャンプ場などに空輸するといったことを手がけました。今後は、その取り組みのエリアを拡大していきたいと考えています。JAと連携することによって、鉄道会社が沿線の都市開発をしてきたように、JAが空の道の設計を主導しインフラとして整備することを担う可能性もあると考えています。

--空に着目することが逆に農地や林地をしっかり保全し、活用していくことが大事だということにもなりますね。

空の道も乱開発になってはだめだということです。きちんと営農している人の意見を聞きながら農業や林業のみなさんにメリットがあるようなかたちで空の事業を考えていく必要があるということを強調したいです。

重要な記事

最新の記事

-

兜の緒締め農政を前に 鈴木農相2026年2月10日

兜の緒締め農政を前に 鈴木農相2026年2月10日 -

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月10日

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月10日 -

持続可能な食に貢献 受賞団体を表彰 第1回サステナブルガストロノミーアワード2026年2月10日

持続可能な食に貢献 受賞団体を表彰 第1回サステナブルガストロノミーアワード2026年2月10日 -

5年契約で「最低保証」 先見通せる米作りに JAえちご上越2026年2月10日

5年契約で「最低保証」 先見通せる米作りに JAえちご上越2026年2月10日 -

米価高騰でも購入「堅調」 2025年 節約志向で安い米にシフト2026年2月10日

米価高騰でも購入「堅調」 2025年 節約志向で安い米にシフト2026年2月10日 -

おいしいご飯は「研いだらすぐ炊飯」に驚き 食育の重要性も アサヒパックと象印マホービンがお米マイスターと意見交換会2026年2月10日

おいしいご飯は「研いだらすぐ炊飯」に驚き 食育の重要性も アサヒパックと象印マホービンがお米マイスターと意見交換会2026年2月10日 -

コメ先物市場は先行きを示す価格指標になり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月10日

コメ先物市場は先行きを示す価格指標になり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月10日 -

農水省「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」事業 公募開始2026年2月10日

農水省「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」事業 公募開始2026年2月10日 -

本日10日は魚の日「剣先イカ」や「あわび姿煮」など140商品を特別価格で販売 JAタウン2026年2月10日

本日10日は魚の日「剣先イカ」や「あわび姿煮」など140商品を特別価格で販売 JAタウン2026年2月10日 -

日本の「おいしい」を食卓へ「つなぐプロジェクト」ライフ首都圏店舗で開催 JA全農2026年2月10日

日本の「おいしい」を食卓へ「つなぐプロジェクト」ライフ首都圏店舗で開催 JA全農2026年2月10日 -

2025年「農業」の倒産は過去最多を更新 初の80件超え 帝国データバンク2026年2月10日

2025年「農業」の倒産は過去最多を更新 初の80件超え 帝国データバンク2026年2月10日 -

【人事異動】北興化学工業(3月1日付)2026年2月10日

【人事異動】北興化学工業(3月1日付)2026年2月10日 -

売上高14.6%増 2026年3月期第3四半期決算 日本農薬2026年2月10日

売上高14.6%増 2026年3月期第3四半期決算 日本農薬2026年2月10日 -

電気自動車用(EV用)充電器 コメリ27店舗に設置2026年2月10日

電気自動車用(EV用)充電器 コメリ27店舗に設置2026年2月10日 -

宮崎県産みやざき地頭鶏とピーマン使用「宮崎ケンミン焼ビーフン」販売開始2026年2月10日

宮崎県産みやざき地頭鶏とピーマン使用「宮崎ケンミン焼ビーフン」販売開始2026年2月10日 -

宮崎県「こだわりの業務用農水産物加工品」紹介イベント・商談会を開催2026年2月10日

宮崎県「こだわりの業務用農水産物加工品」紹介イベント・商談会を開催2026年2月10日 -

「2025年度 こくみん共済 coop 地域貢献助成」50団体に総額約1996万円を助成2026年2月10日

「2025年度 こくみん共済 coop 地域貢献助成」50団体に総額約1996万円を助成2026年2月10日 -

累計出荷本数200万本超「のむメイトーのなめらかプリン」数量限定で復活発売 協同乳業2026年2月10日

累計出荷本数200万本超「のむメイトーのなめらかプリン」数量限定で復活発売 協同乳業2026年2月10日 -

養豚DXのEco-Pork「インパクトレポート2026」を公開2026年2月10日

養豚DXのEco-Pork「インパクトレポート2026」を公開2026年2月10日 -

農業温室・畜舎・工場向け「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」全国で提供開始 オプティム2026年2月10日

農業温室・畜舎・工場向け「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」全国で提供開始 オプティム2026年2月10日