JAの活動:JA全農部長インタビュー「全力結集で挑戦 未来を創る-2021年度事業計画」

【JA全農 部長インタビュー 2021年度事業計画】栗原竜也 米穀生産集荷対策部長 種子からのバリューチェーン確立へ2021年6月2日

全農の米穀事業は実需者が求める米づくりを生産者に提案し、確実に販売することで水田農業経営の安定につなげる生産提案型の事業へと大きくシフトしてきている。需給改善への取り組みとともに、今後の事業の姿を栗原部長に聞いた。

栗原竜也 米穀生産集荷対策部長

栗原竜也 米穀生産集荷対策部長

需給状況 発信が必要

--事業計画をうかがう前に、米の需給が緩和し令和3年産では主食用からの大幅な作付け転換を求められている状況にあります。どんな取り組みが求められているのでしょうか。

今回はJAグループの役割を突きつけられたのではないかと思っています。米価は需給で決まるということを再認識し、需給を整える必要があるということです。過剰になれば価格が下がるという認識をJAはもちろん、生産者のみなさんにもしっかり伝えていかなければなりません。

これまでもJAグループだけでなく行政も含めて米の需給をめぐる状況を現場に伝達していますが、十分浸透していないというのが現実だと感じています。生産者に十分認識されるよう情報提供をするというのが、われわれの使命だと考えています。

そのとき、飼料用米に転換すると手取りはこの水準が見込まれるという情報提供や、リスクヘッジのためにいろいろな用途に米の作付けを分散し、ポートフォリオとして経営を考えることを担い手に提起し、納得して取り組んでいただきたいと考えています。

さらに米の需給についての情報提供にとどまらず、生産の全体を見渡し、米に関わる生産資材などを耕種総合対策部や耕種資材部と一緒になって提案することが、今年突きつけられている課題だと思っています。

変わる生産構造に対応

--そのなかで将来を見据えた事業として今年度の重点は何でしょうか。

実需者のニーズに応えていくため、契約栽培の拡大にさらに注力します。種子をしっかり確保して、それを生産者の方に供給して栽培していただき、ニーズのある米を確実に生産するという種子からのバリューチェーンを確立していきたいと考えています。

そのため、実需者ニーズに応じた多収品種の生産に向け、3月に神奈川県内で種子を生産する生産法人への出資を行いました。神奈川県には営農・技術センターがありますから、出資先へのフォロー体制も確立できます。今後も種子生産を行う農業法人への出資を検討していきます。このような取り組みを全国で進めて、ブロック別に種子の供給体制をしっかりと構築していきたいと考えています。

多収米等の契約栽培の取扱いは令和2年産では7.9万tの見込みであり、目標の5万tを達成しました。3年産目標は10万tで、達成に向け取り組んでいるところです。

また、米穀生産集荷対策部として研究機関と共同研究しています。同時に開発した品種を担い手にしっかり作ってもらうことも重要ですから、これについては営農部門と連携しています。たとえばZ-GISやザルビオなど営農管理システムの活用を、あわせて担い手に提案していく体制も求められていると感じます。

こうした取組みは、契約栽培を拡大していくため、ニーズのある種子を安定的に供給することが必要であると考え、その種子をわれわれが確保するという大元の流れを作ることを目的としています。

とくに、大規模生産者は10aあたりの収益で経営を考えています。多収品種による契約栽培の提案は、こうした経営観に沿うものです。今までは1俵がいくらか、ということにわれわれも含め囚われてしまっていました。しかし、生産者の考え方は変化しています。JAと一緒になって状況を掴み、グループとして変わっていくことが必要だと考えています。

JAの低利用者や未利用者にもこうした生産提案をして、JAグループの機能、役割を発揮していくことに意義はあると認識しています。

--農産物検査の見直しについてはどう対応しますか。

昨年9月から始まった国の検討会には自分も委員として参加し、意見開陳してきました。この検討会は8回の開催を経て、5月下旬にとりまとめがなされました。今回は多岐にわたる見直しが行われ、近い将来、目視検査と機械検査が並存していくことになります。われわれとしては検討会でもこうした見直しによって生産現場の負担が増えないよう求めてきました。

たとえば検査機械を購入することによって検査コストが上昇することや、検査員の負担が増えるといったことが懸念されます。JAグループの考え方を全中とも一体となって整理したうえで、生産現場に周知を図っていきたいと考えています。

具体的には、われわれは機械による検査を否定はしませんが、上述のとおり指摘したようなコスト面などの課題が整理されるまでの間、当面は目視による検査を継続する必要があると考えています。関連して、精米袋への表示について、任意表示ですが、「農産物検査による」という文言を入れることを各方面に推奨していく取り組みも強化したいと考えています。農産物検査は流通の起点になっていますから、JAグループはしっかり対応・実施していきます。なお、検査機器については、今後の科学技術やICTなどの発展により、その性能・利便性が一層高まり安価になることも想定されます。全農としては、その開発研究に関係先と連携して検討していくとともに、機械鑑定が導入された場合の様々な課題・対応に備え、JA等の実務者も交え研究会を設置し検討をすすめていくなどの対応も行います。

--そのほか将来に向けどんな取り組みを進めますか。

中長期的な取り組みとしてITを活用した担い手、JA、連合会を結ぶシステムの構築も進めていきます。デジタル化に対応し、担い手とJAグループとの接点・接触面を拡大していこうということです。モデル的な取り組みから始めて課題を考えていきたいと思います。将来的にこのシステムを使って、生産資材の購入や栽培支援などの情報提供だけでなく、米の出荷契約や検査請求なども含め、ワンストップで担い手とJAグループがつながる仕組みを構築することを検討しています。他部門等との連携も十分進めていきます。

担い手の米生産の面積は非常に大規模になっています。生産現場の構造変化に対応して、JAと一緒になって着実に、しなやかに変わりながら対応していくことが重要だと考えています。

(くりはら・たつや)

1964年9月生まれ。三重県出身。早稲田大学社会科学部卒。1989年入会。米穀部事業対策課長、原材料課長、次長などを経て2019年4月から現職。

重要な記事

最新の記事

-

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日 -

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日 -

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日 -

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日 -

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日 -

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日 -

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日 -

温めなくてもとろ~り広がる「torochi(トロチ)」チーズソースをリニューアル 雪印メグミルク2026年2月18日

温めなくてもとろ~り広がる「torochi(トロチ)」チーズソースをリニューアル 雪印メグミルク2026年2月18日 -

ソーラーシェアリングから考える持続可能な農業とエネルギー オンラインイベント開催 パルシステム2026年2月18日

ソーラーシェアリングから考える持続可能な農業とエネルギー オンラインイベント開催 パルシステム2026年2月18日 -

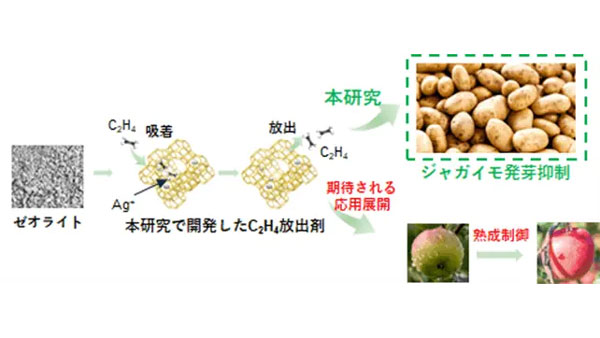

エチレンガスを持続的に放出できる固体材料を開発 農産物の追熟・鮮度保持に期待2026年2月18日

エチレンガスを持続的に放出できる固体材料を開発 農産物の追熟・鮮度保持に期待2026年2月18日 -

「食のめぐみフェスティバル2026」28日に開催 コープ自然派おおさか2026年2月18日

「食のめぐみフェスティバル2026」28日に開催 コープ自然派おおさか2026年2月18日 -

米の相対取引価格、3ヵ月連続で下がる 1月は3万5465円 契約数量は落ち込み2026年2月17日

米の相対取引価格、3ヵ月連続で下がる 1月は3万5465円 契約数量は落ち込み2026年2月17日 -

協同の営みで地域再興 茨城県JA常陸組合長 秋山豊氏(2)【未来視座 JAトップインタビュー】2026年2月17日

協同の営みで地域再興 茨城県JA常陸組合長 秋山豊氏(2)【未来視座 JAトップインタビュー】2026年2月17日 -

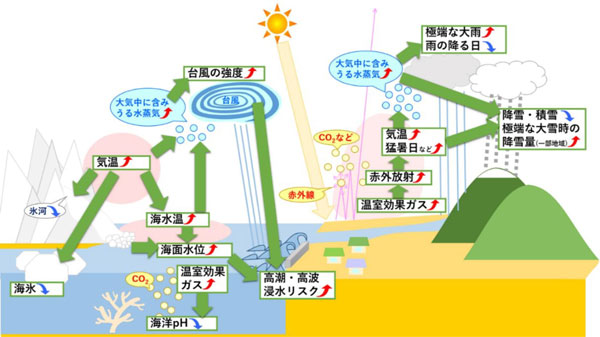

米は白未熟粒増え、乳牛は乳量が減り、ミカン産地は大幅減 環境省が「気候変動影響評価報告書」 自給率向上の重要性示唆2026年2月17日

米は白未熟粒増え、乳牛は乳量が減り、ミカン産地は大幅減 環境省が「気候変動影響評価報告書」 自給率向上の重要性示唆2026年2月17日 -

農研機構とJALグループが包括連携協定 イチゴ起点に世界へ発信2026年2月17日

農研機構とJALグループが包括連携協定 イチゴ起点に世界へ発信2026年2月17日 -

消えた先物価格を活用した収入保険Q&A【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月17日

消えた先物価格を活用した収入保険Q&A【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月17日 -

JAタウン「ココ・カラ。和歌山マルシェ」対象商品が20%OFF2026年2月17日

JAタウン「ココ・カラ。和歌山マルシェ」対象商品が20%OFF2026年2月17日 -

くだもの王国おかやまのブランドイチゴ「岡山県産晴苺フェア」開催 JA全農2026年2月17日

くだもの王国おかやまのブランドイチゴ「岡山県産晴苺フェア」開催 JA全農2026年2月17日 -

【中酪1月販売乳量】3カ月連続減産 受託酪農家9331に2026年2月17日

【中酪1月販売乳量】3カ月連続減産 受託酪農家9331に2026年2月17日 -

【消費者の目・花ちゃん】「ぬい活」と農体験2026年2月17日

【消費者の目・花ちゃん】「ぬい活」と農体験2026年2月17日