JAの活動:第27回JA全国大会特集 今、農業協同組合がめざすこと

【JAトップインタビュー】東京のJAを窓口に 国民に農業アピール2015年10月16日

JA東京中央会会長・須藤正敏氏

10月7日に発足した第3次安倍改造内閣で農相に就任した森山ひろし(漢字は、示す編に谷)自民党衆議院議員(TPP対策委員長)は同日深夜、就任記者会見を行った。記者会見で森山農相はTPP大筋合意について「私は国会決議は守れたと実は思っている」との認識を示した。

農業と農地は大都市にこそ必要。JAグループ東京は、このことを1200万の人口を持つ東京で、全国のJAを代表して訴え、都会に向けたJAの“窓口”の機能を果たそうとしている。

◆第一次産業が国民の命守る

――JA全国大会に向けたアピールを。

JAはこれまで農協法によって守られてきたといってもいいでしょう。

JAはこれまで農協法によって守られてきたといってもいいでしょう。

今回の農協法改正で、全中は一般社団法人として、都道府県中央会は、連合会へと組織変更いたしますが、そうなっても中央会はJAの代表として、われわれの要望を国や東京都にしっかり伝える役割を果たしていかなければならない。

われわれの最も大事なことは、農業が1次産業として重要だということを訴えるための国民の理解を醸成することです。世界では、人口の増加、巨大な台風の発生、干ばつなどにみられる気候変動、これらをみると、国民の大事な食料を輸入に頼っていていいのでしょうか。国民の命を守る第1次産業を軽んじる政策に対して、われわれはもっと声を大にして、国民・消費者がこの問題を共有しなければなりません。

――東京のJAグループとしてはどのような取り組みをしますか。

この4月に、中央会・各連合会のトップで、「JA東京グループ最考改革推進本部」(知恵を出し合い最も考える会議)を立ち上げました。JAグループが一丸になって農業・農協の危機を突破しようというものです。東京の農業を元気にするには、農を基軸とした協同組合運動で、農業生産拡大、農業所得増大をはからなければなりません。それを東京でどのように進めるか、みんなで知恵を出そうということです。

東京都の人口は約1200万人。国民の理解を醸成するには、それを「見える」形で現す必要があります。そのため、まずJAや農地のない都内公立小・中学校に学校給食として都内産の農産物を供給することを考えました。

そしてファーマーズマーケットの拡充・バージョンアップです。都内産の農産物が手に入らないときには、全国のJAから手配していただくなど、お互いでやり取りするのです。それによって地方の農業も潤います。

またJA東京南新宿ビルの建て替え計画があり、平成29年4月に竣工予定であります。このJA東京南新宿ビルを今後、東京農業の情報発信の基地となるよう計画を進めています。例えば、農産物の直売コーナーや都内産食材を利用したレストランなど新宿駅近くという立地を生かした宣伝効果が期待されます。

さらに、東京都とも連携し、震災の時には会議室を都民に開放し、飲料水や乾パンなどを備蓄し非常時に対応できるようにします

また、東京都西多摩の地域では、いくつかの未利用農地があり、活用方法の1つとして、市民農園やJA農園といった消費者が農業を体験できる場を広げ、少しでも農業生産の拡大と合せて都民理解の醸成を深めたいと考えています。

――都市農業には課税問題がありますが。

都市農地の減少の大きな原因は、相続税の負担が大きいことです。このままでは農地がなくなってしいます。特に今年の1月から相続税が上がっており、農協として相続税対策をしっかりやって行こうと思っています。

幸い、ことし都市農業振興推進法ができました。課税についても、営農できるよう十分検討するようにという項目が入っています。都市農業にとって追い風になるものと期待しています。

◆農業に追い風都市農業振興法

相続税でもそうですが、都内でも農業・農協が必要だということを、目に見える形で示していくことが重要だと思っています。「理解を得よう」と、口ではいいますが、東京23区に農地があるということが意外と知られていません。

相続税でもそうですが、都内でも農業・農協が必要だということを、目に見える形で示していくことが重要だと思っています。「理解を得よう」と、口ではいいますが、東京23区に農地があるということが意外と知られていません。

◆市街化区域に農業特区を

――それで都内の農家に元気をだしてもらおうということですね。

そうです。JAはやる気のある農家を支援します。東京都と相談して、「国家戦略特区」にできないかと考えています。いわゆる「農業特区」で、市街化区域内の農地で、貸し借りできるようにできないかということです。

それで、JAや区が農地を借り受けて市民農園や貸農園として活用しようというものです。高齢化した農家には節税効果もあり、相続税による農地の切り売りを防ぐこともできます。

市民農園は、まじめにやると大体、2~3万円の賃料で20万円分くらいの収穫があります。直接農業の恩恵を受けられる取り組みです。また1世帯では食べきれない分を近所におすそ分けすると、農業への理解が広がります。

――中央会長に就任され1年経過しましたが。

これからは、中央会はもっと単位JAと一体となった運営に勤めていかなければならないと思っています。指導機関だといっても、現場のことは分からないことが多い。これからはJAとの人事交流も必要だと思っています。

「最考改革推進本部」で農業振興の話をしても、いわば紙ベース。実際にJAの金融窓口に座って苦情を聞き、その体験を生かして、中央会の役割を発揮すれば中央会はもっと変わるでしょう。そうしたことが今まであまり行われていなかったように思います。

「農協改革」は、70年の農協の歴史の中で大きな危機。これをプラスに変え、真にJAとしての相互扶助の精神を隅々に浸透させるよい機会だと考えています。どのような時代になっても、中央会が必要といわれるように、真に価値のある組織にしていきたい。

◆准組合員にも門戸を開いて

――JAグループは今回の全国大会で「自己改革」を掲げました。

JAは地域に密着した組織です。経営上、利益出すことを目指しがちだったかも知れませんが、本来は社会的利益の向上を目的とする組織です、一部の人の利益ではありません。私たちが考えるべきことは、そこ住む人の利益になっているがどうかです。

員外利用については、これから実態を調査するということですが、地域の人は、JAだから安全だといって利用しています。農協は給食費の振込みなど、地銀がやらないような細かいサービスもやっています。そこは協同組合です。組合員から喜ばれればいいのです。そのような組織として、この先ずっとあり続ける農協でありたいと考えています。

准組合員対策として、事業の利用だけでなく、体験農業とか、営農ボランティアなど、農業者に近づいていただき、東京農業の「応援団」になってほしい。一方、共益権を求める人には、総代会に参加するとかで、門戸を開いていく必要があると思います。

何事もオープンが協同組合。現場からそういうムードをつくっていくことが大事です。JAの経営環境が目まぐるしく変化する中で、JAグループが一丸にならないと乗り切れない難局が予想されます。現場から意見を持ち上げて、中央会が取りまとめる。そうしたボトムアップの体制づくりが必要です。

(写真)市街地の農地は食農教育に活用

(関連記事)

重要な記事

最新の記事

-

【役員人事】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日

【役員人事】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日 -

【人事異動】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日

【人事異動】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日 -

「安定価格が生産支える」米卸大手、木徳神糧 長期契約に前向き 損切りには含み2026年2月19日

「安定価格が生産支える」米卸大手、木徳神糧 長期契約に前向き 損切りには含み2026年2月19日 -

農林中金 経常・純損益とも黒字に転換 JA三井リース損失分は523億円 第3四半期2026年2月19日

農林中金 経常・純損益とも黒字に転換 JA三井リース損失分は523億円 第3四半期2026年2月19日 -

担い手コンサルコンペティション開く 優良5事例を表彰・発表 農林中金2026年2月19日

担い手コンサルコンペティション開く 優良5事例を表彰・発表 農林中金2026年2月19日 -

山ぶどう、バライチゴ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第377回2026年2月19日

山ぶどう、バライチゴ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第377回2026年2月19日 -

金が上がると切り花の日持ちが短くなる【花づくりの現場から 宇田明】第79回2026年2月19日

金が上がると切り花の日持ちが短くなる【花づくりの現場から 宇田明】第79回2026年2月19日 -

生産者と事業者が会する輸出コラボイベント「GFP超会議」開催 農水省2026年2月19日

生産者と事業者が会する輸出コラボイベント「GFP超会議」開催 農水省2026年2月19日 -

福井県産米「いちほまれ」「若狭牛」など20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月19日

福井県産米「いちほまれ」「若狭牛」など20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月19日 -

環境DNAで特定外来生物アライグマを検出 新技術を開発 農研機構2026年2月19日

環境DNAで特定外来生物アライグマを検出 新技術を開発 農研機構2026年2月19日 -

スマートフォンアプリ「MY YANMAR」をリリース ヤンマーアグリ2026年2月19日

スマートフォンアプリ「MY YANMAR」をリリース ヤンマーアグリ2026年2月19日 -

「my防除」直播水稲栽培向け処方の提供を開始 バイエル クロップサイエンス2026年2月19日

「my防除」直播水稲栽培向け処方の提供を開始 バイエル クロップサイエンス2026年2月19日 -

災害時に温かい食事を提供 EVカー「走るキッチン元気くん」導入 グリーンコープおおいた2026年2月19日

災害時に温かい食事を提供 EVカー「走るキッチン元気くん」導入 グリーンコープおおいた2026年2月19日 -

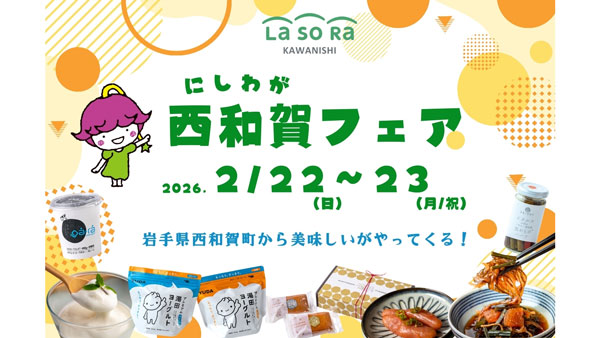

豪雪地の食文化を関西へ「西和賀フェア」兵庫・川西で開催 岩手県西和賀町2026年2月19日

豪雪地の食文化を関西へ「西和賀フェア」兵庫・川西で開催 岩手県西和賀町2026年2月19日 -

講演会「農業系地域バイオマスの循環利用:脱炭素化への期待」開催 岡山大学2026年2月19日

講演会「農業系地域バイオマスの循環利用:脱炭素化への期待」開催 岡山大学2026年2月19日 -

「脱炭素セミナー」長野県小布施町と共催 三ッ輪ホールディングス2026年2月19日

「脱炭素セミナー」長野県小布施町と共催 三ッ輪ホールディングス2026年2月19日 -

「mybrown」発芽玄米 むすびえ通じ全国のこども食堂へ寄付 オーレック2026年2月19日

「mybrown」発芽玄米 むすびえ通じ全国のこども食堂へ寄付 オーレック2026年2月19日 -

離島の乳牛を救うデジタル診療 八丈島「ゆーゆー牧場」で遠隔診療の実証実施2026年2月19日

離島の乳牛を救うデジタル診療 八丈島「ゆーゆー牧場」で遠隔診療の実証実施2026年2月19日 -

鮮度が価値になる包材「Freshee(フレッシー)」販売開始 廣川2026年2月19日

鮮度が価値になる包材「Freshee(フレッシー)」販売開始 廣川2026年2月19日 -

生産者と消費者300人が参集「パルシステム生消協」通常総会とフォーラム開催2026年2月19日

生産者と消費者300人が参集「パルシステム生消協」通常総会とフォーラム開催2026年2月19日