農村が日本を引っ張る時代へ2019年4月8日

食料安保国民全体の課題

末松広行農林水産事務次官インタビュー

JAグループは第28回JA全国大会で「創造的自己改革の実践」を決議するとともに、「持続可能な食と地域づくり」をスローガンに食料安全保障に向けた基本政策提案を打ち出した。今後の農政の基本方向や、基本計画の見直しに向けての検討方針、JAグループへの期待などを末松広行農林水産事務次官に聞いた。

◆地域経済の中心に農業

--現在の食料、農業についての認識と今後の政策の基本的な方向についてお聞かせください。

そういう変化のなか、日本でも食料安全保障が大切だという認識が高まっていると思います。そのためには国内生産をしっかり確保するとともに、安定的な海外からの調達、それから食料の備蓄ということはまさに今、重要視されるべきことです。

とくに世界の人口増加や経済発展にともなう肉の消費増加などをふまえれば、国内生産を維持し強化する重要性は高まっていると思います。

こうした状況のなかで最近強調したいのは、地域の経済を回すうえで農業生産は非常に大事だということが再認識されてきたことです。地域で雇用を創出し、人口を維持して豊かな潤いのある生活を送るためにどういう産業を持ってくるかを考えたとき、その中心に農業があることが非常に効果的であるということが見えてきた時代になりつつあると思います。

今まで農政における地域政策といえば、経済的な効果を生み出さなくてもいいから地域のためにどんな政策が必要かという論点で語られることが多かったと思いますが、これからは地域の資源を使って地域住民の方々が生活を向上させるとともに、地域の経済も回していくことが地域政策として大切だと思います。

農産物加工やバイオマス資源を活用したエネルギー産業、さらに「農泊」など地域資源を使って地域経済を回すということについてはいろいろな可能性があると思います。

それは地域の魅力を再発見するような活動でもあり、今、ヨーロッパから多くの方が日本の農村に来るようになっているのは、田園風景と農村の生活がすばらしく価値があると思われているからです。JAをはじめ地域の人々がそうした価値を見つけていくということはとても大事なことで、それをどう支援していくかが、われわれがやるべきことです。

--ただ、生産現場では30年産から米の直接支払交付金がなくなり、不安の声も聞きます。

水田農業で確固とした所得を確保していくことは非常に大事です。そのときにその収入を国の税金によって確保するのか、あるいは作った米が市場で一定の価格として評価されて収入を得るのかを考えると、やはり後者のほうが永続的ではないかと思います。そういう水田農業になっていくことが大事で、そのためには米に限らず、評価されるようなものを作っていくことが重要です。同時に需要をできるだけ増やすように努力もし、一方では供給については需給を適切に判断して生産していく。そういう農業にしていくことは意欲ある農業者を確保していくうえで大切なことだと考えています。

日本の水田農業は世界に誇ることができる高品質の米を作っているわけですから、それをきちんと評価してもらう方向にできるだけ進んでいただきたいですし、そのためにしっかり生産していただくことが大事です。

実際、戸別所得補償のような制度を導入すると、それを市場が織り込んで価格形成するということがあります。結局、それは米の価格形成の要因になってしまう。貴重な農業関係予算を使って誰のために政策を打ち出しているのかを考えた場合、最終的に農業者のためになるように予算の使い方を考えていかなければならないと思います。

◆農福連携で「助け合い」

--当面、重点的に推進していく分野は何でしょうか。

「スマート農業」は大変な勢いで進んでいくと考えています。農業分野の技術革新が日本を中心に起きていることは素晴らしいことで、これを一部の先端的な農業者だけに留めず、一般の多くの農業者がこの技術革新の恩恵を受けて所得を上げることにうまく活用していくことが大事です。

それから「農福連携」です。地域の障害者の方に農業で活躍してもらう取り組み事例をみると、農業労働力として力を発揮してもらっているだけでなく、いろいろなタイプの人が作業するため、それぞれがうまく働けるような工夫が進み、農業の現場が働きやすい職場や生きがいをもって働ける場を提供することにもなっていて、それによって助け合いながら暮らしていける地域づくりにもなると思います。

それから「輸出」は新しい段階に入ってきたと思います。日本の農産物がこれだけ評価されることはこれまでにないことで、日本の農業者の丹精込めて農産物を作るという姿勢が、今、世界から評価される時代になったと認識して積極的に輸出していくことが大事です。今、日本のリンゴ生産量の4%以上が輸出されていますが、一定の割合は輸出できるということを念頭に置いた生産ができるようになれば、人口減少など日本の制約要因を取り除ける大きな取り組みになります。

--さて、「基本計画」の見直しの年度を迎えました。どのような方針で検討を進めていくお考えですか。

多様な農業者や全中をはじめとしたJAグループや、その他の農業団体の方々と虚心坦懐に意見交換することが大切だと思っていて、今は貴重な意見を聞いている最中です。そのうえで日本において農業・農村が生き生きとしていくことが重要なことは間違いないことですから、そのために国として何をすべきかをきちんと議論していきたいと考えています。あわせていかに食料安全保障を達成していくかについて、国をはじめとして関係者が何をすべきかを議論していきたいと思っています。

それに加えて、今は日本の農山漁村が日本経済を引っ張っていく、そういう位置づけにしていくべき時期に来ており、そのことを基本計画の議論のなかで示していければと思います。

農村が元気になれば人口減と出生率、健康長寿を伸ばすことなど、日本が抱えている大きな課題に応えることができるのではないか。ぜひJA関係者も日本経済に貢献していくということを念頭に議論をしていただければと思います。

-基本法では食料自給率目標について「その向上を図ることを旨」として基本計画に掲げることを定めていますが、自給率、あるいは自給力についての基本的な考え方をお聞かせください。

今回の基本計画策定も法律に則ってきちんと議論することは間違いありません。

ただ、食料自給率を向上させるということと、農業者や農村の所得を上げていくということは、方向は同じでも一致しないところがあります。農業生産額のことだけ考えれば単価の高い、たとえば花をたくさん作り農村の経済を回すということも、それはそれですごく立派なことですが、必ずしも自給率とはリンクしません。

自給率の問題は日本全体の話だと思いますから、国民全体に食料安全保障に関心を持っていただき、きちんと自給率を向上させていくことを考えていく必要があると思います。そのためには単価の高い農産物を作るだけなく、カロリーを確保できる農産物を作り、しっかり自給力を維持していくことについて共感を得る努力が大切だと思います。

食料安全保障の議論は政府と農業者の間での議論ではなく、政府が国民全体の理解、意識をふまえて考えていくということだ思います。ここはぜひ国民全体のために、農業がどう貢献できるかという点で議論ができたらいいと思います。検討の過程からオープンなかたちでいろいろ議論していくことが大事で、その過程で国民全体にとっての農業の意義を考えてもらえるようにできたらと思います。

◆地域特性ふまえて自己改革を

--JAグループは第28回JA全国大会で「創造的自己改革の実践」を決議しました。これまでの改革の成果への評価と今後の期待をお聞かせください。

大会決議ではJAグループが非常に前向きに自らの役割を自覚し、それをさらに発展させようとしていることに敬意を表したいと思います。

これからは自らやろうとしたことを進めていくことがいちばん大事なことですし、国はどう後押しするかということを一緒に考えていきたいと思います。ただ、改革の速度や改革が組合員のためになるかどうか、個々の農業者や地域のためにどういう貢献ができるか常に見ていてもらいたいと思います。

先日、全農による55のモデルJAの事例発表の場がありましたが、地域ごとにいろいろな特徴があって、そのいい取り組みに光を当てて分析し、それを他の地域が参考にしようということでした。これからの農業改革は一律ではないと思います。地域ごとに何に力を入れるか、いろいろな実践例が出てきてそれを共有するのは非常に大事なことだと思います。

(すえまつ・ひろゆき)

昭和34年埼玉県生まれ。

58年東大法学部卒、農林水産省入省。平成18年大臣官房環境政策課長、20年大臣官房食料安全保障課長、22年林野庁林政部長、26年関東農政局長、27年農村振興局長、28年経済産業省産業技術環境局長、30年7月農林水産事務次官。

重要な記事

最新の記事

-

放牧もっと楽に&低侵襲でシカ害減らす スマート畜産へ包括連携 東京工科大と農研機構2026年2月27日

放牧もっと楽に&低侵襲でシカ害減らす スマート畜産へ包括連携 東京工科大と農研機構2026年2月27日 -

【農協時論】令和の米不足―「主穀」軽視改め食糧法に倣う時 元JA福岡中央会農政部長 髙武孝充氏2026年2月27日

【農協時論】令和の米不足―「主穀」軽視改め食糧法に倣う時 元JA福岡中央会農政部長 髙武孝充氏2026年2月27日 -

【農と杜の独り言】第9回 耕す文化・文化を耕す "農の復権"の契機にも 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年2月27日

【農と杜の独り言】第9回 耕す文化・文化を耕す "農の復権"の契機にも 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年2月27日 -

「心に届く形で」 JA晴れの国岡山・内藤組合長があいさつ 「JA広報大賞」表彰式2026年2月27日

「心に届く形で」 JA晴れの国岡山・内藤組合長があいさつ 「JA広報大賞」表彰式2026年2月27日 -

【米の食味ランキング】東北と九州の回復目立つ 「にこまる」など高温耐性品種は「特A」の6割に2026年2月27日

【米の食味ランキング】東北と九州の回復目立つ 「にこまる」など高温耐性品種は「特A」の6割に2026年2月27日 -

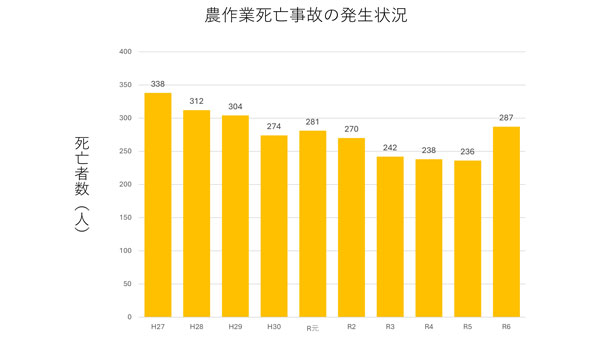

農作業死亡事故が急増 51人増の287人 2024年2026年2月27日

農作業死亡事故が急増 51人増の287人 2024年2026年2月27日 -

「1割の関わり」が農業を支える 91農業フォーラムin東北開催 JA全農2026年2月27日

「1割の関わり」が農業を支える 91農業フォーラムin東北開催 JA全農2026年2月27日 -

【いつまで続く? 気候危機】太平洋側の極度の乾燥 二季化で拍車も 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月27日

【いつまで続く? 気候危機】太平洋側の極度の乾燥 二季化で拍車も 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月27日 -

群馬県で豚熱 国内101例目を確認2026年2月27日

群馬県で豚熱 国内101例目を確認2026年2月27日 -

(475)駅ナカは現代の城下町【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月27日

(475)駅ナカは現代の城下町【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月27日 -

大分県産さつまいも「甘太くん」など対象商品が大特価 JAタウン2026年2月27日

大分県産さつまいも「甘太くん」など対象商品が大特価 JAタウン2026年2月27日 -

アニメ「たすけあい story」第3話を公開 国境をこえる「たすけあい」 JA共済連2026年2月27日

アニメ「たすけあい story」第3話を公開 国境をこえる「たすけあい」 JA共済連2026年2月27日 -

「ミルクの日」に仙台駅で牛乳配布 牛乳・乳製品の消費拡大へ JA全農みやぎ2026年2月27日

「ミルクの日」に仙台駅で牛乳配布 牛乳・乳製品の消費拡大へ JA全農みやぎ2026年2月27日 -

長野米、信州りんご、おやきなど対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月27日

長野米、信州りんご、おやきなど対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月27日 -

JA全面協力 食べ放題「いちごフェア」開催 ホテルマイステイズプレミア成田2026年2月27日

JA全面協力 食べ放題「いちごフェア」開催 ホテルマイステイズプレミア成田2026年2月27日 -

【人事異動】雪印メグミルク(4月1日付)2026年2月27日

【人事異動】雪印メグミルク(4月1日付)2026年2月27日 -

欧州農薬関連事業拡大へ フランス子会社を統合 住友化学2026年2月27日

欧州農薬関連事業拡大へ フランス子会社を統合 住友化学2026年2月27日 -

欲しい栄養を手軽にプラス「手軽にとれる」春の新商品11品が登場 日本生協連2026年2月27日

欲しい栄養を手軽にプラス「手軽にとれる」春の新商品11品が登場 日本生協連2026年2月27日 -

鳥インフル ドイツからの家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月27日

鳥インフル ドイツからの家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月27日 -

「日本酒イベントカレンダー2026年3月版」発表 日本酒造組合中央会2026年2月27日

「日本酒イベントカレンダー2026年3月版」発表 日本酒造組合中央会2026年2月27日