「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」を公表 農水省2025年5月30日

農水省は農業者が効果のあるバイオスティミュラントを安心して選択・使用できる環境を整えるため、事業者がバイオスティミュラントを取り扱うに当たって留意すべき事項を取りまとめた「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」を策定し、5月30日に公表した。

近年、バイオスティミュラントと呼ばれる新たな生産資材の開発・使用が国内外で進んでいる。一方で、バイオスティミュラントは新たな生産資材であり、どの資材に効果があるのか分かりづらい、表示が明確になっていないものがあるなどの課題がある。このため、農水省は今年2月、バイオスティミュラントの製造者、使用者などが参加者して「バイオスティミュラントに係る意見交換会」を開催し、同意見交換会での意見等を踏まえてガイドラインを取りまとめた。

同ガイドラインでは、我が国におけるバイオスティミュラントの定義の他、効果や使用に係る表示、それらの根拠情報の確認、安全性の確認など、事業者がバイオスティミュラントを取り扱うに当たって特に留意すべき事項を示している。

「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」(一部注釈を割愛)

1.目的

近年「バイオスティミュラント」と呼ばれる資材が国内外で開発されている。このような資材は、気候変動等がもたらす高温や乾燥といった非生物的ストレスを農作物が受ける前などに施用することで、同ストレスに対する耐性を高めたり、農作物による栄養成分の吸収・利用効率を改善したりし、その結果、農作物の品質又は収量を向上させるものとして注目されている。また、持続的な生産活動に資するものとして「みどりの食料システム戦略」においても、高い生産性と両立する持続的生産体系への転換に係る具体的な取組の1つとしてバイオスティミュラントの活用が掲げられており、今後このような資材の開発に取り組む主体が増え、生産現場

の課題の解決につながるような環境を整えていくことが重要である。

本ガイドラインは、バイオスティミュラントの効果や使用に係る表示に関する事項を中心に、事業者がバイオスティミュラントを取り扱うに当たって特に留意すべき事項を示すことで、事業者による自主的な取組を促すとともに、使用者による目的に合った製品の選択や適切な使用に資することを目的とするものである。

2.バイオスティミュラントの定義

本ガイドラインにおいて「バイオスティミュラント」とは、農作物又は土壌に施すことで農作物やその周りの土壌が元々持つ機能を補助する資材であって、バイオスティミュラント自体が持つ栄養成分とは関係なく、土壌中の栄養成分の吸収性、農作物による栄養成分の取込・利用効率及び乾燥・高温・塩害等の非生物的ストレスに対する耐性を改善するものであり、結果として農作物の品質又は収量が向上するものをいう。

(参考)国内における生産資材に係る主な法規制

日本国内には生産資材に関連する主な法律が3つあり、農薬については農薬取締法、肥料については肥料の品質の確保等に関する法律(以下「肥料法」という。)、土壌改良資材については地力増進法で定められている。各法令で定義する農薬、肥料、土壌改良資材に該当する生産資材は、たとえ事業者がバイオスティミュラントとして扱う資材だとしても、前述の法律に沿って、あらかじめ登録、届出、表示などを行う必要がある。

3.効果・使用に係る表示

(1)効果の表示

事業者は、製品の容器、包装はもちろんのこと、チラシ、ウェブページなどにおいて、バイオスティミュラントとしての効果を表示すること。このとき、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)における不当表示にならないよう留意すること。

また、生産現場で営農指導を行う者など詳しい情報が必要な者向けに、その求めに応じ栽培試験や原材料などの情報を提供すること。

なお、農薬の登録を受けていない場合には、病害虫や雑草の防除や農作物等の生理機能の増進・抑制といった農薬と誤認されるような効果の表示はしないこと。また、肥料の登録を受けていない又は届出をしていない場合には、「植物の栄養となる」、「土壌に化学的変化を生じさせる」といった肥料と誤認されるような効果の表示はしないこと。たとえ前述のような効果を表示しなくても、原材料、含有成分又は使用方法から農薬や肥料に該当することもあるため、注意すること。

(2)使用に係る表示

事業者は、バイオスティミュラント製品について、効果が期待される標準的な使用方法(対象作物、使用量又は使用濃度、使用時期、使用回数など)や使用上注意すべき事項(効果が出ない条件など)を使用者に示すこと。

(3)根拠情報の確認

(1)、(2)の効果や使用に係る表示を行うに当たり、事業者は、試験によって得られた結果や査読付きの学術文献等により根拠となる情報を確認すること。その際、以下の内容を満たす栽培試験が実施されていることを確認すること。

●バイオスティミュラントとしての効果を持つ原材料・成分を施用する施用区と、当該原材料・成分を施用しない対照区を設定し、当該原材料・成分の有無以外の条件(例:施用する肥料成分量)をそろえて実施している。また、各試験区について3連以上の反復をもって実施している。

表示しようとする効果に合わせて、収量、生体重、栄養成分の吸収量など定量的な指標を用いて評価を行っているとともに、試験結果を示す供試作物の写真を撮影している。

●標準的な使用方法を考慮しつつ、国内(又は、気候や土壌等が類似する環境)において、品目、気候、土壌などの条件を1つ以上変えて、2例以上行っている。

また、関連情報として、原材料の名称・含有割合及びバイオスティミュラントを施用した際に非生物的ストレスに対して植物体内で起こる反応を確認すること。さらに、主な成分の名称・含有割合も確認するよう努めること。

製品の主な成分の含有割合を分析するときは、品質のばらつきを把握するため、3ロット以上分析すること。原材料の入手先が複数ある、天然物が原材料であるなど、品質がばらつく要因がある場合は、それらを考慮して分析点数や対象試料などを決めること。また、分析に際して、肥料等試験法など参考となる公定法がある場合は、対象の類似性などを考慮しつつ、当該方法により実施すること。

なお、確認した情報は、必要な際に参照できるように保存すること。

4.安全性の確認

バイオスティミュラント製品を取り扱う場合、事業者は、原材料の性質、使用実績等を踏まえつつ、製品を使用した農作物、ヒト等への安全性をあらかじめ確認すること。その際、以下の確認方法を参考にすること。

(1)農作物への安全性については、3.(3)の栽培試験において有害影響が出ていないことを確認する。

(2)ヒトへの安全性については、①~③のいずれかにより確認する。

① 当該資材を使用した農作物の食経験がある

② 原材料・成分等についての文献検索の結果により安全性が評価できる

③ 製品を用いた安全性試験の結果、有害性が示されない

また、成分分析などにより、定期的に製品の安全性が保たれていることを確認し、必要に応じて改善すること。

なお、確認した情報は、必要な際に参照できるように保存すること。

5.情報収集と活用

事業者は、最新の科学的知見を収集し当該知見を踏まえ、必要に応じて製品の品質や表示等を改善すること。また、使用者等からの問合せの受付に係る体制の整備に努め、求められた場合は、収集した科学的知見等に基づき、必要な情報を提供すること。

6.その他

バイオスティミュラントの中には、肥料法で定める肥料や、地力増進法施行令で指定された土壌改良資材に該当するものがある。このような資材を扱う事業者は、肥料法又は地力増進法を遵守した上で、本ガイドラインに沿って対応すること。

なお、本ガイドラインは、公表時点におけるバイオスティミュラントの流通・使用の実態を踏まえて定めたものであり、今後適宜見直す可能性がある。

また、本ガイドラインは、当該資材に係る関係法令を網羅的に整理したものではなく、製品の原材料、製造方法、効果、表示等により、本ガイドラインで示していない他法令に抵触する可能性もあることから、関係法令等への適合性の確認については、必要に応じて事業者の責任で行うものである。

重要な記事

最新の記事

-

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日 -

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日 -

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日 -

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日 -

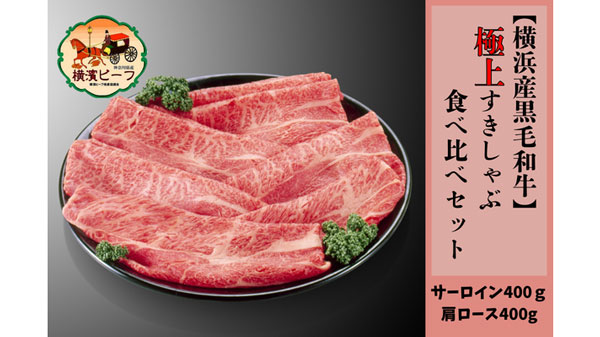

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日 -

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日 -

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日 -

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日 -

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日 -

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日 -

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日 -

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日 -

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日 -

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日 -

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日